國家能源局《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》明確提出,要大力推廣生態修復類項目,支持在石漠化、荒漠化、煤礦塌陷區等地區開發具有生態環境保護和修復效益的新能源項目。同時,為應對全球氣候變暖,我國于2020年宣布“碳達峰、碳中和”國家目標,優化工業和產業結構、能源供給消費結構,加快構建“人與自然生命共同體”,是實現“雙碳”戰略目標的重要途徑。

一、礦山抽蓄研究現狀

基于WoS和CNKI數據庫,本文用圖文結合的形式,對檢索相關文獻進行總結。

(1)論文發文量統計。通過對英文文獻WoS數據庫的核心文集進行檢索,檢索主題則輸入“energystorageAND((abandonedmines)OR(minerestoration))”,限定最近10年的數據。在檢索結果中挑選與礦山抽水蓄能有關的文獻,總計59篇英文文獻。國內文獻來源于CNKI的期刊數據庫,以“礦井AND抽水蓄能”為主題,限定最近10年的數據,檢索全部期刊,并刪除重復文獻,共檢測出72篇結果。對符合要求的59篇國外文獻和72篇國內文獻進行高頻關鍵詞統計,并對含義相近的關鍵詞進行融合。最終,得到詞頻大于4的英文關鍵詞共計15個,詞頻大于4的中文關鍵詞有14個。最后使用VOSviewer軟件生成國內外關鍵詞高頻共現關系圖。

WoS、CNKI有關“礦山抽水蓄能”領域論文發文量如圖1所示。從圖1可以看出,國內外對礦山抽水蓄能的研究已進入上升階段。根據WoS和CNKI的數據,這2個數據相似,并在2018年開始進入爆發狀態。關于礦山抽水蓄能的論文發表數量逐年穩步增加,研究熱情持續升溫。

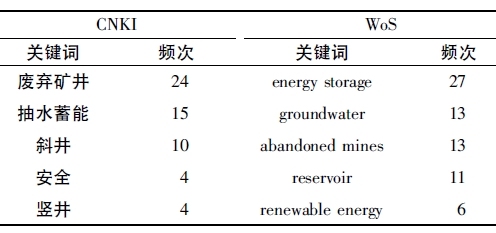

(2)高頻關鍵詞及共詞分析。國內外出現頻次排在前5位的高頻關鍵詞見表1。從表1可以發現,WoS出現最多的關鍵詞是energystorage(儲能),其次是groundwater(地下水)、abandonedmines(廢棄礦井)、reservoir(水庫)、renewableenergy(可再生能源)等,說明國外現在主要研究廢棄礦井發展可再生能源;CNKI出現最多的關鍵詞是廢棄礦井,其次是抽水蓄能、斜井、安全、豎井等,說明國內現在主要研究廢棄礦井的抽水蓄能以及地下抽水蓄能的施工技術研究。

表1 國內外出現頻次排在前5位的高頻關鍵詞

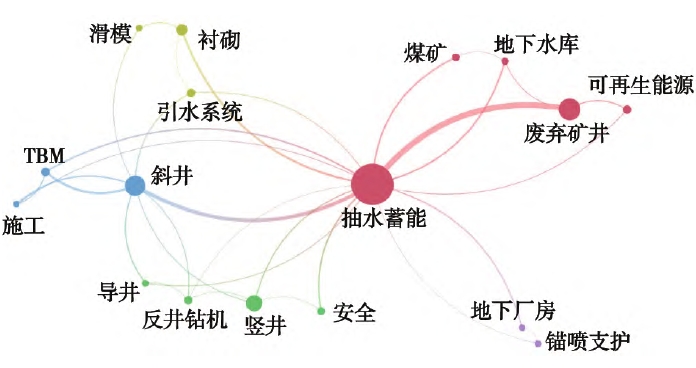

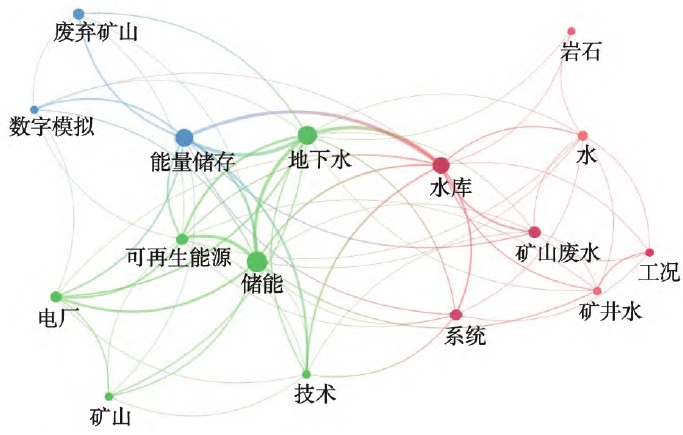

國內外高頻關鍵詞共現可視化如圖2、圖3所示。由圖2、圖3可知,國內外針對礦坑的抽水蓄能研究,但與之關聯的礦區生態環境還缺乏相關研究。

(3)國內外廢棄礦井開發抽蓄研究現狀。國內目前有相關學者開展過利用廢棄礦井開發抽蓄的相關研究,盧開放等認為利用廢棄礦井改造建設抽水蓄能電站具有一定的可行性,能夠產生較好的動、靜態效益;商大成等對廢棄礦井進行調研,根據實測參數,巷道空間具有抽水蓄能電站蓄水庫的穩定性和強度條件;卞正富等研究黃河流域9個省區5年來廢棄礦井抽水蓄能電站可利用井巷空間為1.34×107m3,進而預估利用其建設抽水蓄能電站每年可發電3.78×109kWh,可滿足黃河流域9個省區28.4%的棄風、棄光電量的消納需求,每年直接經濟效益約達21.2億元;FanJinyang等對我國現有煤礦采空區空間的測算,發現利用廢棄煤礦采空區開發抽水蓄能電站進行日調節在短期內是可行的(圖4)。

圖2 國內高頻關鍵詞共現可視化圖

圖3 國外高頻關鍵詞共現可視化圖

LuPing等研究發現,廢棄煤礦的生態修復和環境污染治理對于礦區的經濟、社會乃至區域振興尤為重要;ZhangCun等認為利用廢棄礦井地下空間建設抽水蓄能,對礦井水進行集中貯存和處理是一種有效的途徑,但須考慮生態環境保護,特別是地表位移和礦區水環境。因此,利用廢棄礦井建設抽水蓄能電站具有一定的可行性。但為了確保地下空間的可持續發展,更應在環境保護方面加強對礦山區域環境的生態修復。

二、EOD模式下的“礦山抽蓄+生態修復”項目

在礦山生態修復、消除安全隱患、減少生態環境影響的基礎上,利用不同區域、不同類型廢棄礦山的地質屬性和地下空間分布特征,建設地下抽水蓄能電站。該方法可以最大限度地利用廢棄礦山的落差和地下空間,從而消除抽水蓄能選址上的制約因素,增加在廢棄礦區建設抽水蓄能電站的適宜性。

中國廢棄礦山資源化的進程,首先要著眼于解決廢棄礦山的生態環境問題。傳統的礦山生態修復主要存在以下問題:①礦山生態修復和環境治理是一項龐大的工程,需要巨大的資金支持。盡管中央財政有投入,但仍無法滿足大規模的礦山修復需求。②廢棄礦山問題是歷史遺留下來的環境污染問題,目前的政策和技術還不能滿足礦山修復的要求。因此,有必要創新生態修復模式,提高政府和社會資本的參與度和積極性。

通過采取EOD模式下的“礦山抽蓄+生態修復”,實現經濟發展和環境保護的雙贏。該模式將環境治理和經濟發展有機結合,致力于實現項目資金自平衡,推動生態文明建設與新能源建設協調發展,追求產業與環境修復相結合,還能獲得政策上的支持。

三、推進“碳達峰、碳中和”

“礦山抽蓄+生態修復”的模式不僅改善礦區本身的生態環境,同時對于實現“雙碳”目標至關重要。“礦山抽蓄+生態修復”通過以下方面,提升“碳匯”能力。

(1)通過土壤重構與植被重建提高礦區“碳匯”能力。針對勝利礦的研究表明,重構后的土壤與植被重建可以有效提高土壤有機質含量,且碳氮比高于未毀損地原土壤,有利于提升土壤碳庫的固碳量,推動“雙碳”目標的實現。

(2)通過改變土地利用類型,使礦區“碳源”變“碳匯”。土地利用類型是陸地碳儲量的重要影響因素,礦山環境修復后土地利用類型的轉變,如轉變為耕地、草地和林地等,可以促使礦區由“碳源”變“碳匯”,且隨著生態修復年限增加,礦區土地固碳能力不斷增加,甚至能優于修復前的原地貌,推動實現“雙碳”目標。

(3)礦山生態修復的“新能源+”模式。中國煤礦地區太陽能資源儲量豐富,初步估算理論儲量達2053.67×1015kJ/a,可減少二氧化碳排放1892.56億t/a。同時擁有豐富的風能資源,富煤地區風能年可開發資源量折合標準煤約7500萬t/a,可減少二氧化碳排放約2億t/a。

未來的礦山生態修復可以實行“新能源+”模式,因地制宜地發展“新能源+旅游”“新能源+農業”“新能源+植被”等多種模式。通過這種新的修復模式,一方面,可以減少火力發電量,推動當地能源結構優化調整;另一方面,“新能源+”修復模式可能比傳統的單一發展模式的碳減排效益更好,最終實現生態與經濟雙贏。

四、礦區地下空間再利用

截至2016年底,謝和平等估算全國煤礦采空區地下空間體積約為138.36億m3,按照平均每年開采34億t原煤速度預測,2030年全國煤礦地下采空區將達約234.52億m3。以喀斯特地區貴州省為例,貴州省生產煤礦數量572個,占全國生產煤礦總量的12.54%。貴州省生產煤礦規模合計17213萬t/a,占全國規模總量的4.98%。地下可利用空間4948萬m3,占全國規模總量的8.47%。另外,算上其他金屬、非金屬廢棄礦山的地下空間,國內礦山地下空間可再利用潛力巨大。

國內有大量的廢棄礦井,如果能夠充分利用地下抽水蓄能電站,可以有效解決可再生能源的儲存問題,節約地表建設用地,避免大量的地下空間浪費。此舉不僅可以實現廢棄礦山的生態修復,還可以促進資源枯竭型城市的轉型升級,對推進生態文明建設具有重要的現實意義。

五、結論與展望

通過探討生態導向的區域開發項目(EOD項目),分析了目前礦山生態修復存在的現狀及問題,并對“礦山抽蓄+礦山生態修復”研究進行了探討和展望,得到主要認識和建議如下。

(1)當前重大生態環境治理項目實施面臨資金來源不足、生態環境治理與產業發展脫節、環境效益難以轉化為經濟效益等問題。通過EOD模式,將生態環境治理與礦山抽水蓄能深度融合,以產業發展為生態環境保護提供支撐,允許市場主體將相關行業未來收益提前投資于生態環境管理,然后通過后期的工業增加值來回收管理成本。“礦山抽蓄+礦山生態修復”模式對實現“雙碳”目標和廢棄礦山用地再利用也具有積極推動作用。

(2)進一步擴大融資規模、金融機構對EOD項目的認識。銀行和金融機構對生態環保相關產業的支持力度有限,反映出銀行和金融機構對EOD模式項目重視不夠、熱情不足。同時也說明金融機構沒有認識到生態環境保護項目的長期性和全球性意義,這將對融資環境產生負面影響。

(3)為進一步完善生態環境保護法律法規體系,有關部門應建立健全獎懲激勵機制,指導和監督相關行業和企業認真落實國家產業和環境政策,主動承擔生態環境保護責任。從法律角度全面推進生態環境保護,為EOD模式下的投融資提供法律和監管保護。(作者:葉潤成,李茂斌,梁毅)