EOD理念是以提升生態環境品質為基礎、以關聯產業開發為核心,通過生態修復、優化區域空間布局、一體化管理等方式實現區域生態修復和發展的模式。文章通過全面分析成都市溫江區分水惠和村的產業現狀與發展困境。

分水惠和村概況及困境解析

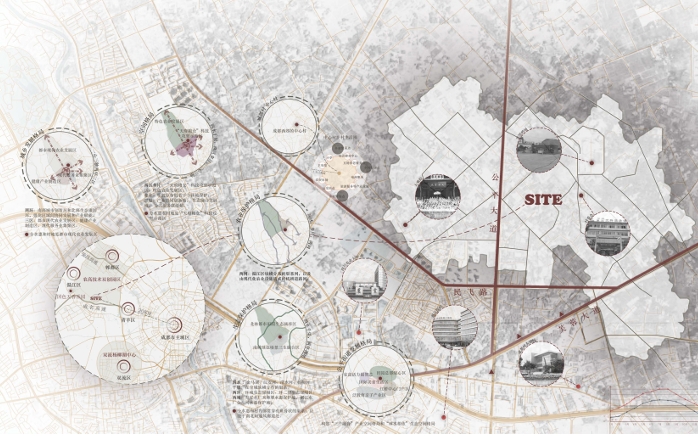

分水惠和村位于成都市溫江區東南部,規劃面積約為3.58平方公里。該村距離成都市中心城區25公里,距離青羊總部經濟基地10公里,地理位置優越,交通便捷。村莊位于溫江城區、成都醫學城B區、基地南臨江安河青羊區“三區”交界處。分水惠和城鎮帶動片區是位于“三區”之間的城鎮生態走廊,具有重要的生態和地理意義(圖2)。

圖1 分水惠和村地理區位圖

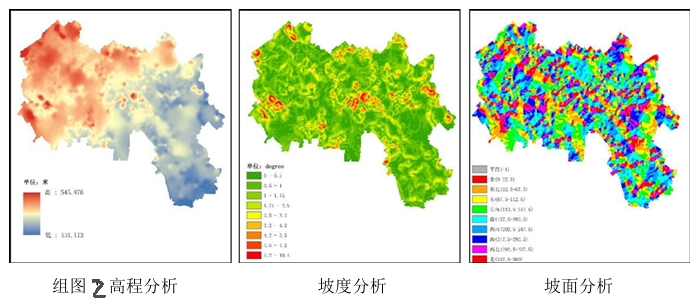

村莊范圍內高程變化區間為:486米~501米。村莊呈西北部地勢較高,東南部地勢較低的特點。村莊范圍內整體坡度較低,變化區間0.1~7.2之間。且村莊東部坡度變化大于西部。村內坡向分布以北向和西南向為主(組圖2)。

一、生態環境

受到村莊開發的影響,分水惠和村的產業聚集導致了環境污染和生態破壞。工業產業在該地區多而散亂地分布,入侵居住環境,導致了水體、空氣等環境污染問題。

1.1 生態鏈接現狀

村莊現存的生態破壞嚴重,導致其難以作為城鎮生態走廊承擔連通功能。村莊人居環境亟須進行整治修復,可以利用村莊內地形平坦、坡度小的優勢,增強生態鏈接,從而促進生態系統的恢復和保護。

1.2 土壤現狀

除受到工業產業污染的土壤外,村莊的大部分土壤品質良好。然而,由于城市虹吸效應的影響,近郊村莊的人口流失和農田閑置問題十分嚴重,不僅造成了資源的浪費,也對當地的經濟發展帶來了不利影響。

1.3 水體現狀

工業產業的污染和廢棄的溝渠對分水惠和村的水質造成了嚴重的破壞。這些污染物質不斷滲入地下水源,不僅影響了當地居民的正常生活,也對當地的生態環境造成了不可逆轉的損害。此外,由于缺乏有效的治理措施,這些污染問題一直未能得到解決,使得當地村民面臨著巨大的健康風險和生活壓力。

1.4 植物現狀分析

村莊中的植物種類單一,缺乏多樣性。打破了原先的群落關系,使得當地的生態環境和氣候條件無法得到充分的利用和保護。此外,植物配置模式過于城市化,在植物配置上失去了鄉土氣息,與周圍環境失去了協調感,違背了建設美麗鄉村的初衷。

二、本土產業

分水惠和村是都市現代農業發展區,也是產業協同創新軸和天府糧倉科技攻堅示范區,具有一定的產業基礎。村莊現狀產業模式為種植產業、制造產業和服務產業,空間布局無序,產業間聯系弱,未形成聯動發展。其中種植產業以園林花卉種植和現代農業種植為主,但花木產業收益情況不佳,產業低端未形成規模化;制造產業初具規模,但產業多為都市外溢產業,以初級加工造紙等工業為主,對環境污染嚴重;服務產業以農業休閑為主,產業總量不足,質量不高。

村莊整體產業結構單一,農產品附加值低,經濟發展金融體系不健全,造成了村莊資源的極大浪費,亟須轉型發展。

三、空間格局

3.1 場地資源現狀

分水惠和村擁有47.56公頃的耕地和150.70公頃的林地。除了部分道路未硬化,舒適度較差外,整體連通性較好。此外,村莊周邊人文景觀資源豐富,包括建于宋代的區文保單位大乘院和作為2024成都世園會分會場的川西園林,具有濃厚的歷史文化底蘊。

3.2 公共服務設施現狀

分水惠和村實施分級配置、混合兼容、功能多元、全民共享的鄉村生活圈。根據溫江區鄉村社區公共服務設施配置上重點推動城鄉公共服務標準,按照“中心村、一般村”兩級配置基本公共服務設施,鼓勵相鄰區域設施共享,結合村活動中心,建設農村社區綜合體。分水惠和村范圍1.5KM內包含7處公服設施,除教育類公服設施外,其余公服設施基本滿足需求。

3.3 建筑建設現狀

分水惠和村整體建筑風貌混亂,建筑以二層磚房為主。村內建筑結構類型主要包括砌體結構、磚混結構、穿斗式混合結構以及鋼筋混凝土結構。以村民自建磚房為主,大量用房殘破閑置。村內農房加建改建問題嚴重,類型包括附屬空間改建、屋頂改建、陽臺改建等。不同加建改建風格迥異,加建改建部分與建筑本體及周圍的視覺協調性差,且結構破壞后存在一定的安全隱患。

四、利益糾紛

分水惠和村產業集中,涉及多個利益主體。產業園區擁有廠區土地產權和產業引入的選擇權,現存耕地及種植園用地歸村民所有,溫江區政府負責該村的整體發展,包括基礎設施和公共服務設施的建設。

村莊的更新及產業轉型是一項復雜的工程,需要多個主體共同參與,同時提供技術指導、資金支持、管理監督等。未來將計劃引入片區開發企業進行一體化開發。分水惠和村存在多個利益主體會導致管理混亂、項目難以實施和資源浪費等問題。(作者:馮興愿,楊奕浩)