本文以廣安市前鋒區經濟技術開發區為例,探索傳統產業園區從城市“產業孤島”到“產業新城”的轉型路徑,旨在將傳統產業園區打造為功能集聚、服務優質的產業新城,為同類型產業園區的轉型提供參考。

一、項目定位和發展階段

廣安市前鋒區經濟技術開發區距離廣安市主城區30km。目前,前鋒區是廣安市工業化主戰場和經濟發展支柱,2013—2020年,前鋒區生產總值年均增速和人均產值均位列全市首位。前鋒區經濟技術開發區(以下簡稱開發區)是環渝腹地區首個國家級經濟技術開發區,也是川渝合作示范核心區、四川省新型工業化示范基地和重點培育的千億園區、四川省首批省級化工園區。

從產城融合的角度來看,前鋒區經濟技術開發區目前尚處于產城互動的提升和整合階段,要發展成為產業新城,依舊存在諸多問題。

二、現狀問題

2.1?人口增長乏力

前鋒區是廣安市常住人口最少、人口下降率最高的地區。從人口普查數據來看,近10年人口減少1.7萬;全區城鎮化率雖然穩步提升,但整體水平仍然偏低,中心城區人口吸引力不足,城鎮化率年均增長低于全市平均水平,甚至存在城鎮人口分流至周邊鄉鎮的情況。

2.2?配套功能不完善

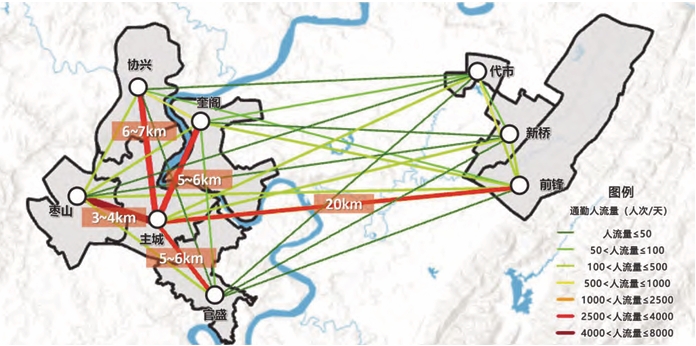

通過通勤人流量分析可以看出,開發區對廣安市主城區仍有極強的依賴性,因產業所需的居住和配套功能仍不完善,導致職住分離問題嚴重(見圖1)。

圖1 通勤人流量分析

2.3?空間活力不足

開發區當前城市活力不足,人群聚集錯位。老城傳統片區具有煙火氣,但公共空間配給不足、品質較差,開發區公共空間的規模較大,但尚未聚集人氣。此外,開發區存在路網結構不完整、鐵路和山體等消極要素橫穿城區導致場地割裂等問題。

2.4?風貌特色不明顯

開發區雖坐擁華鎣山和蘆溪河兩大自然景觀,但城市與山水融合度較低,山水風貌和景觀效果有待提升;空間形態失序、缺乏地標節點、城市天際線缺乏整體引導、拼貼化嚴重,使開發區與老城風貌差異較大,地方特色有待彰顯(見圖2)。?

圖2 開發區現狀航拍

2.5?服務體系不完善

當前開發區區級公共服務中心位于區政府一帶,設施仍不完善;街道級公共服務中心集中分布于南部,北部覆蓋欠缺,且存在體育、醫療衛生等設施短板。“區級—街道級—社區級”三級公共服務設施體系有待完善,15min社區生活圈有待構建。

三、產業新城規劃策略及建議

3.1?標定成長坐標,搶抓融圈機遇

目前發展的當務之急是由以產促城的發展階段轉向以人為本、產城人融合的產業新城階段。前鋒開發區處于功能提升到整合階段,應以產業新城建設為依托,逐步建立相對完善的區域交通網絡、基礎設施和公共服務設施體系,以良好的環境、優于主城區的公共服務,打造新的人口和空間增長點。產業作為開發區發展的有力抓手,應注重升級產業類型,對電子、新型材料等高端制造業進行重點發展;強化第三產業培育,大力發展研發、金融等現代服務業;對生活片區有干擾的工業用地應有序置換為商業、居住用地,將部分工業用地置換為研發用地;優化商業功能、豐富商業類型并培育高端商業。開發區發展要緊抓成渝地區雙城經濟圈建設機遇,重慶中心城區非核心功能疏解等改革紅利,聚集資源要素、承接產業轉移、深化區域合作。

圖3 空間結構規劃示意

3.2?分區差異引導,明確核心功能

因地施策,差異化引導片區發展,強化城市核心軸與節點(見圖3,4)。東南部老城片區著力打造小巧精致、功能織補的生活片區,滿足居民對美好生活的需求,保留煙火氣并提升老城建設品質,明確風貌特色,對市政、交通、公共服務等基礎設施查漏補缺,見縫插針式地補充街頭綠地、口袋公園等;北部新城片區重點強調品質主導、生態宜居,圍繞優質山水打造高品質新城片區,提高其對新興人才的吸引力;西部產業片區打造布局有序、高效集約的產業園區,承接成都產業轉移,吸引更多企業入駐。

圖4 開發區中心城區城市設計效果

3.3?優化用地配給,完善用地布局

在產城融合理念下,圍繞產業發展,合理配置功能用地,打造“產業+生活配套”的產業新城,進而滿足多元人群訴求。配套供給應與產業訴求高度相關,重點加強適應產業人口空間偏好的用地供給;強化用地匹配度,結合未來多元人群進行策劃和布局。

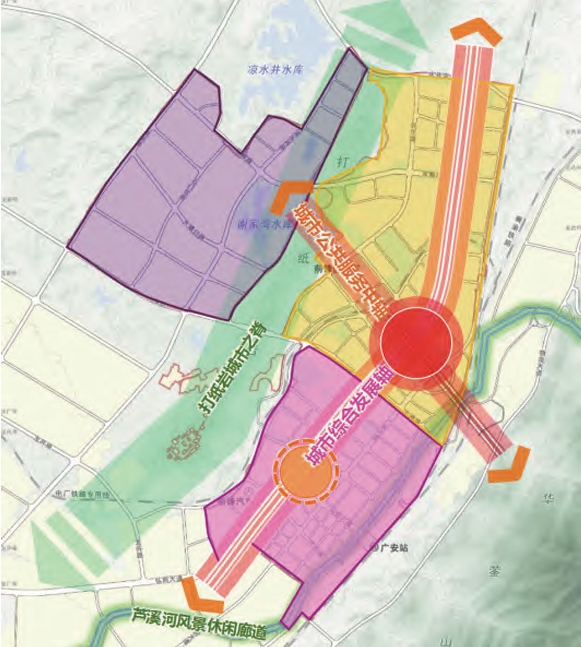

3.4?強化理序塑城,提升空間品質

注重城市設計,識別現狀城市風貌問題,加強對城市山水格局、空間韻律與吸引力、風貌整體性等方面的引導和管控。以“提升空間品質,煥新城市活力”為目標,塑造“山水融城、高度有序、風貌協調、多元魅力”的城市面貌。預控自然山水與城市視廊,依托打紙巖南北兩處制高點與華鎣山主要山頭預控打紙巖城市之脊與“華鎣山—蘆溪河”之間的兩條自然山水視廊;依托城市中軸與廣前大道站前廊道預控兩條城市景觀視廊并管控視廊上新建建筑高度、塑造視廊兩側建筑層次感。

四、結語

基于產城融合視角,以廣安市前鋒區經濟技術開發區為例,對產業孤島式經濟技術開發區的未來發展提出策略和建議。在產業新城建設中應重點關注以下方面:注重時代特征及區域戰略,由“產業導向”轉為“人本導向”、由“工業文明”轉為“生態文明”;把握產業新城的內在特征、發展規律、未來趨勢,在項目實踐中充分結合地方特征,有針對性地提出規劃發展策略。(作者:李一寧)