面向數字經濟的新特征,本文將從系統建立數字經濟時代城市空間更新綜合認識、創新政策協同、創新空間運營、創新人本設計、創新敏捷治理等5個方面提出規劃響應策略,以期為新時期我國城市規劃適應數字經濟產業發展需求提供有益支撐。

面向數字經濟產業的規劃響應

數字技術正在極大地改變工業經濟社會的投入、生產和消費形態,數字形態和實體形態并存成為常態。線下與線上空間的共生、線上與線下資源的協同,使數字經濟成為一種更高級的融合型經濟形態—規模經濟、范圍經濟和長尾效應并生。為此,城市亟須形成新的空間載體形式來鏈接人才、資本、技術、數據、品牌等各種要素,并實現要素價值變現的“放大、疊加、倍增”,這將是我國城市產業生態重構與空間重塑的一個歷史性過程。北京數字經濟產業的空間融合體是一種推動新型智能產業發展的孵化器、連接器和加速器,數字化時代的城市規劃應與時俱進地進行響應。

一、系統建立數字經濟時代城市空間更新的綜合認識

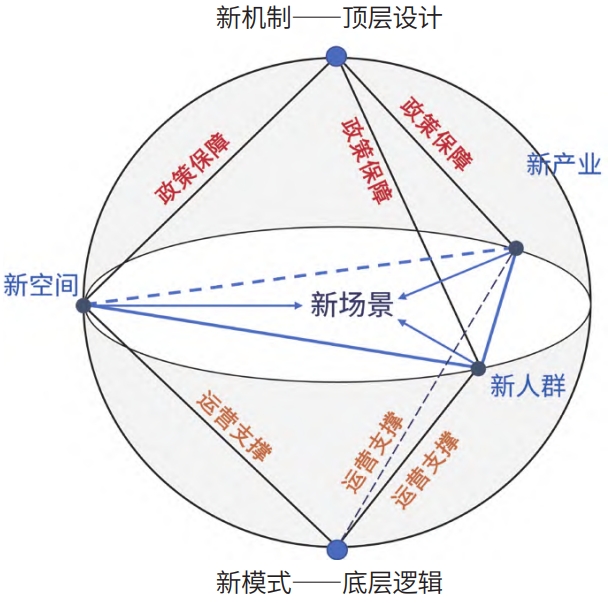

數字經濟與城市更新的融合促進了彼此的發展。在雙向互動過程中,新空間、新人群、新產業不斷涌現,進而生成豐富多彩的新場景。政策保障新機制為數字經濟活動中的多元要素、產業組織和運行方式等提供頂層規則指引、創新扶持與監管。規劃作為一種空間性公共政策,需要重點明確新空間發展方向和要求,為滿足新人群的多樣需求,降低新產業運行門檻,為構建數據驅動、人機協同、共創分享的新經濟提供支持。在運營機制方面,要通過市場商業模式創新來挖掘數字生活潛力、夯實數字生產動力、釋放數字消費活力,促進各類主體、業態加速跨界融合,并推進經濟—空間的整體進化,實現數字化時代城市空間價值效用的最大化、可持續化。對此,研究提出以“新空間、新人群、新產業生成新場景”為中間融合圈面,以“新機制、新模式”為上下支點,構建“一面兩點”的數字經濟時代城市空間更新綜合認知框架。見圖 19。

圖19 數字經濟時代城市空間更新綜合認識框架圖

二、創新政策協同,健全頂層保障指引

基于綜合認識框架,首先從頂層加強機制協調與創新,加強數字經濟與城市更新規劃政策的深度融合,健全政策協同體制,形成互促互進、彼此聯動的整體設計。其次,順應數字經濟的“流量化、網絡化、智能化”趨勢,加強城市各個軟硬性功能部件的相互連通,同時把握數字經濟影響下城市空間演變趨勢特征,針對不同類型的空間融合體模式,突破面向工業化時代的批量式規劃編制、審批與治理掣肘,推進城市規劃管理和服務的精細化、精準化,最大程度地滿足創新需求,實現新的空間共享融合。最后,加強一體化、集約化、綠色化、韌性化的智能新型基礎設施規劃建設 ( 如各種終端傳感器、物聯網、移動網、信息安全設施等硬軟件 ),形成“聯接 + 感知 + 計算 + 智能”的“算網一體化”,夯實城市數字經濟發展的數字底座,從而提升城市規模化數字基礎設施的承載能力與服務水平。

三、創新空間運營,激發新產業活力

數字經濟和新型智能產業的產品創新及場景創新,主要涉及數字技術的產業化、數字技術賦能實體經濟智能化及構建智能化場域空間等。數字技術深化帶來的城市居民行為轉變,也正在促使空間從工業化時代“高、大、密”的塊—面形式向數字化時代“小、特、優、精”的節點—網絡形式轉變。對此,首先應基于“空間無界與無界空間”的辯證認知,將規劃空間范疇從實體所轄地域向虛擬服務范圍、從宏觀區域向微觀單元進行擴展,形成多尺度協同、多功能混合的智能空間體系,為各類新產業場景提供虛實融合、智能泛在的空間容器、磁體與舞臺。其次,結合城市資源創新策劃運營邏輯,聚焦場景創新實行更具針對性的措施,引導不同產業的引進、培育和長效發展,助力新舊產業的迭代升級。再次,健全完善適應數字經濟的產業用地政策與空間用途管制,盤活閑置存量資源,創新立體空間復合利用,強調集約利用和功能復合,包容和培育多元新型產業。最后,改善數字經濟空間融合體鄰域內的居住生活、休閑娛樂、通勤辦公條件,提升適應數字化要求的公共服務供給水平和空間宜居品質,吸引多種元素協同并進,營造一種以人為本、獨具特色的新氛圍空間,打造數字經濟產業社區。

四、創新人本設計,滿足新人群需求

數字經濟發展帶來了城市居民工作、生活和消費方式等的巨大改變,促使城市空間調整升級以適配人們日益個性化的新需求。同時,數字經濟帶來的數字信息流也會優化城市中人員流動、物資流動的方式,促進城市空間形態和功能的更新轉型。數字經濟時代的城市空間運營更加專注于擴大用戶的流量經濟效應,因此需要更為注重人的需求,關注人群的反饋效應,以實現經濟學角度上的價值效用最大化,達到長期運營的目的。城市空間規劃要充分響應新人群的需求,立足其追求品質、覆蓋多年齡階段、高知化、個性化、年輕化、潮流化、國際化等特征,了解、掌握和理解其行為訴求,從而邀請更多的新人群加入更新治理主體陣營,共同締造適應未來趨勢的場所空間。此外,隨著數字游民群體的增多,其屬地空間和流動空間的設計營造也應給予關注。

五、創新敏捷治理,營造新發展環境

規劃數字化必須跳出行業認知的局限性,首先利用數字技術賦能國土空間規劃,在國土空間規劃“一張圖”系統、CIM 平臺等多維數據集成體系的基礎上拓展建設城市全域空間運營平臺,及時感知產業發展態勢與需求,促進政府端、市場端、社會端圍繞“供—產—需”實現精準對接匹配。其次,建立規劃部門在業務數字化與數字業務化之間的雙循環互饋機制,即在目前主要強調規劃自身業務流程與工具數字化提升的基礎上,進一步主動與外部經濟社會的數字化融合,通過數據流讓規劃業務的“小系統”更廣泛、更高效地感知數字經濟社會“大系統”的變化需求,而數字經濟社會“大系統”的真實需求將激勵規劃在數字化時代的空間治理能力不斷完善升級。最后,推行普惠性的“上云用數賦智”公共服務,發展一批“空間 +”跨行業跨領域的數字服務聯合體,形成“科技創新 +商業模式 + 規劃服務”跨界融合的全鏈條轉型服務生態,提供數字化規劃服務和產品,不僅讓規劃成為營造高便捷、低成本營商環境的助推器,還讓數字化規劃成為數字經濟業態的一個重要組成部分。(作者:王偉,向柯穎,陳一鳴,鄧智昊,劉月)