本文以EOD模式理念為指引,通過對模式的特征和要點人手,準確的梳理了政策及示范項目的進展,從而提出渾河生態廊道綜合提升項目的實施策略,為城市近郊濱水片區開發特別是東北地區的同類片區開發提供了可供參考的新思路。

一、沈陽經濟技術開發區渾河生態廊道項目概況

為了加快推動渾河流域的保護性開發,提升渾河流域生態價值和空間品質,推動經開區地方經濟快速發展。根據(沈陽國土空間規劃》構建“一主三副、 -河兩岸、-廊兩軸”的空間布局,沈陽經開區位于“-副"的西部副城區域,“-河”的渾河北岸區域,是沈陽心”中,建設國家先進制造中心中的重要布局,經開區以振興戰略為契機,盤活區域資源,梳理交通、水系發展脈絡,打造生態優美、活力多元、產業高效的綜合型城區。同時,沈陽經濟技術開發區是國家級經濟技術開發區,在2020年,人選了國家級經開區綜合發展水平前30名,能夠為渾河生態廊道項目提供相應的保障支持。

二、經開區渾河生態廊道項目總體結構

以水系、林地、綠地、農田為基,構建經開城市生態空間體系,“_廊兩帶成軸, 多楔多點織網”的生態網絡構架。“庫”,以渾河為軸,利用渾河豐富的水資源與良好的生態本底,改善沿岸生態環境,構建渾河生態廊道。“兩帶”,分別以細河、渾蒲干渠為軸,發展濱水生態帶。“多楔”,以主干道城市林帶串聯河流廊道、生態帶,承擔城市小氣候通道功能。“多點”,利用渾河岸帶多類型綠地、田地等自然基質構建渾河生態廊道重要節點;將城市綠地斑塊打造為生態結構重要組成部分。

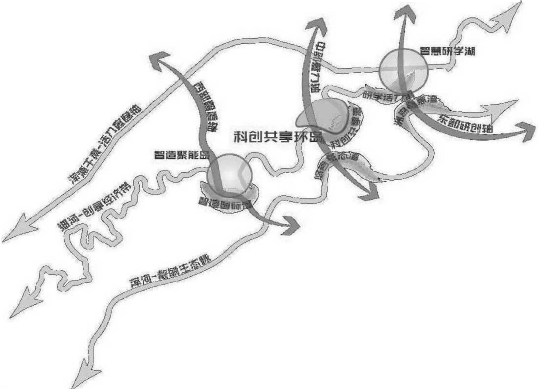

圖2 沈陽經開區渾河生態廊道項目總體結構圖

“一 核兩心三軸”聚能營城, “三帶五灣”多點塑水亮城。 “核”,科創共享環島;“兩心”,智慧研學湖、智造聚能島;“三軸”,東部研創軸、中部魅力軸、西部智造軸。“三帶”,渾河-靚麗生態帶、細河-創享經濟帶、渾浦干渠-活力宜居帶;“ 五灣",科創共享灣、智造國際灣、研學活力灣、洲島綠意灣、悠谷生態灣。

三、經開區渾河生態廊道項目生態網絡建設

在生態主導和優先的理念的基礎上,對渾河生態庫道項目進行生態網絡建設,包括水質提升、生態修復、生態景觀等項目開發。在源頭削堿、控制治理雙管齊下提升渾河水質,一是集中處置生活污水,收集轉運生活垃圾,控制養殖規模,科學削減施肥.削堿水體污染,二是建設岸灘區截流溝+生態塘+礫間凈化系統+生態濕地的凈化系統,增強自凈能力。采用自然為主、人為輔助的修復方式,注重多樣生境營造,形成生態的良性循環,利用現狀島嶼、水域,規劃構建洲島生境,結合渾河周邊農田、水域規劃構建塘田生境,結合現狀生境特征以生態濕地為內核、結合景觀文化打造、規劃構建多處濕地生境。以低影響開發技術手段為支撐。實現生態修復與景觀重塑,分段主題塑貌,多元業態塑灣,在完善區域生態基底的基礎上增添參與、體驗感、促進生態價值轉換。

圖3 沈陽經開區核兩心三軸”“三帶五灣”圖

四、經開區渾河生態廊道項目EOD商業模式

項目采用“特許經營+聯合開發”運作模式,授權主體為經開區管委會,運營實施主體為“區級平臺公司+社會資本聯合方”組建項目公司,通過市場融資、政策性貸款、上級補貼、 專項債等多渠道解決資金來源問題,以項目營業收人為擔保申請地債,收人來源包括但不限于稅收增量收入、地方債/專項債、項目股權收益、項目開發收人、片區配套綜合開發收益、產業提質升級收益等。相關增量收人將納人可行性缺口補貼預算,通過平臺公司支付可行性缺口獎補,以收定支,確保資金平衡。

五、總結與展望

EOD模式項目實施要經歷確定建設目標、開展項目策劃、統籌規劃、財務平衡測算、招商(或招標)簽約”等過程,需要注重六個要素。即規劉先行。建保符合各類法定規劉以及- 二區三線”要求.政府引導。在規劉保障環節起到引導作用。頂層設計。施理方案出臺政策強化金融支持,市場化運作.充分發揮在資源配五中市場的核心作用。統等相關資配。平面投資分配。構建合理的市場化目報方式,不新增加地方政府隱性債務,不跨過土結貸款、商業房電產黨款等政策紅線”。需要充分指出的是。雖然經過兩輪試點。逐漸摸索出了- 城市環境綜合登后一土地利用,礦山修復治理+存量資源經營”,在村人居環境整治+生態種”, 荒山荒地綜臺整治+清潔能配一間等開發模式。但是實施EOD模式過程中有很多難點。首先。它的行業范習廣乏。跨度大.其綜合開發需要具有項目策劃、產業規劃、概念規劃、工程施工、適埃開發。資產運營、產業招育等對產業鏈的綜合規劃與實施能力:其次. EOD綜合開發見效同期長。還看委應具各強大的融資、開發、變現能力,對于資金鏈的長期管理要有充分的管控能力”;最后。EOD模式土地-級開發風險大,面臨著國家政策和地方政策兩個方面的政策風險。土適收益反哺生態治理的路徑和模式面臨違規風險”,因此。初期的便層設計和過程管控均是項目成功實施的關鍵因素,苦要項目實施者高點站位、如屋薄冰、持續發力。

本文針對以往河流治理與片區開發脫節的現象,適時地提出了以生態度道提升作為疾水片區開發的優先選擇,從而挖掘流域的系統生態價值。堅決避免以往圖期造城、填河造城等板看現象,破除先開發后保護、先經濟后生態的路徑依賴,把生態員穿產城融合的全過程。努力做到“生產、生活、生態”三生融合發展。并根據自身條件設置了不同階段不同的開發和保護策略。努力做到政府不投人或者少投入,制定了較為科學有序的商業模式。為全國特別是東北地區近郊流域治理和片區開發協同推近提供了頂層設計、多方協同和市場化推進的新思路。(作者:陳志量、張國徽、白潔)