廣東省現代農業產業園建設成功經驗的深度研究,發現現代農業產業園建設的廣東特色表現在8個方面,即建設制度系列化、投資主體多元化、園區種類多樣化、三產融合鏈條化、科技服務精準化、特色產品品牌化、市場營銷體系化和文化服務專業化。

一、廣東農業產業園建設歷程與成效

(一)農業產業園建設歷程

回顧廣東現代農業園區建設歷史,早在1998年,廣東省就啟動了珠三角地區十大農業現代化示范區建設,并在2003年基本達到“五高六化”要求(“五高”指勞動生產率高、土地生產率高、投入產出率高、科技進步貢獻率高、農民收入水平高,“六化”指農田標準化、操作機械化、管理科學化、服務社會化、生態良性化、城鄉一體化)。2003年開始,廣東在東西兩翼和粵北山區建設了12個農業現代化示范區。2013年起,廣東又用3年時間,在全省打造了11個省級現代農業示范區。廣東將這些示范園區作為現代農業發展的樣板區,有效推動了全省農業農村的改革與發展。2018年廣東全面啟動實施以絲苗米、優質蔬菜、嶺南水果、花卉、南藥、茶葉、優質旱糧、食用菌、生豬、家禽、水產、油茶、劍麻等為特色主導產業的產業園建設,省農業農村廳先后印發《2018年全省現代農業產業園建設工作方案》和《2019-2020年全省現代農業產業園建設工作方案》,2019年12月發布《關于推進廣東優勢產區現代農業產業園建設的工作方案》,2021年先后發布《2021—2023年全省現代農業產業園建設工作方案》和《跨縣集群省級現代農業產業園建設方案(試行)》,支持建成1批年產值超過100億元的優勢特色產業集群和特色產業園,探索建設若干功能性產業園。截至2022年6月,廣東全省已創建18個國家級、288個省級(含珠三角地區自籌資金建設53個)、73個市級現代農業產業園,形成了國家、省、市3級梯次發展格局,實現了主要農業縣、主導產業和主要特色品種全覆蓋。

(二)農業產業園建設效果

自2018年全面啟動實施現代農業產業園建設活動以來,廣東將其列入省重點項目管理,省農業農村廳抽調精干人員,成立現代農業產業園工作專班,各市縣落實“園長制”,形成省市縣齊抓共管良好局面。經過全省各地各部門的通力合作,現代農業產業園建設這個“龍頭”已取得了顯著成效,同時帶動了“一鎮一業、一村一品”這個“龍尾”的發展,在全國率先構建了“跨縣集群、一縣一園、一鎮一業、一村一品”現代農業產業體系。現代農業產業園成為全省縣域經濟發展和鄉村振興的重要“引擎”,有效推動了廣東農業高質量發展,助推了全面推進鄉村振興工作。2021年,廣東農林牧漁業總產值、增加值分別達8369億元和5169億元,農業總產值和增速均創1987年以來的最高水平;農村居民人均可支配收入突破2萬元,城鄉居民收入比歷史性縮小至2.5以下。相關部門對廣東積累的“高位推動、政策引領、改革創新、聯農帶農、科技賦能”等多項“廣東經驗”,以及為全國現代農業產業園建設貢獻的“廣東智慧”給予了高度評價,并在全國推廣。

二、現代農業產業園建設的廣東特色

(一)建設制度系列化

廣東把現代農業產業園建設作為實施鄉村振興戰略的重點工作,多次召開專題會議部署落實。省級出臺支持產業園建設21條政策措施,制定工作方案、建設指導意見、資金管理辦法、建設指引、績效評價、驗收指導意見等文件,形成支持現代農業產業園建設的“1+N”政策體系。各地也結合實際,出臺配套政策,在財政和項目融資上給予扶持,在用地、用水、用電、人才引進上予以優惠,全面推進產業園建設。

(二)投資主體多元化

廣東現代農業產業園既有國家或省級財政資金支持及牽頭企業配套投入的產業園,又有珠三角地區地方政府自籌資金及經營主體配套投入的產業園。廣東不斷創新省級財政投入方式,將省級補助資金直接撥付到實施主體(企業),減少撥付層級,提高使用效率。同時,下放管理權限,實行“三個清單”管理(鼓勵清單、允許清單和負面清單),由縣政府確定項目立項和審批資金使用方案,企業設立專賬(專戶),自主開展園區建設和資金使用,并以財政撬動大型企業和更多社會資本參與建設。2018—2020年省級財政投入75億元,資金撬動比達到1∶4.36.省級財政資金支出績效第三方評價報告顯示績效得分為81.40分,績效等級為“良”。

(三)園區建設多樣化

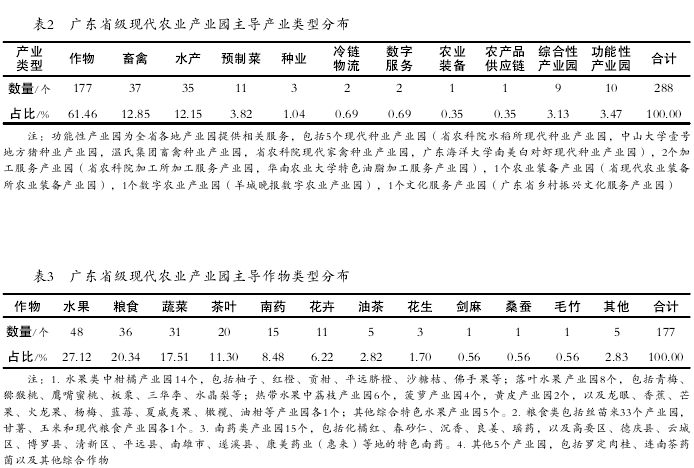

一是園區類型多元化。從廣東省288家省級產業園類別分布看,既有特色產業類,又有優勢產區類、跨縣集群類,還有服務功能類,如文化服務、冷鏈物流、種業科技等(表2)。二是主導產業多元化。從18家國家級產業園主導產業分布看,既有南方特色作物,又有對蝦、淡水魚等水產業,還有禽畜種業、麻雞種業,其中占比最大的作物類包含絲苗米、糖蔗、水果、花卉、茶葉、南藥、劍麻等具有南方地域特色的14個種類。省級產業園主導產業更加多元,基本做到了主要作物種類全覆蓋(表3)。三是園區功能多元化。各園區既有農業生產功能,又有科技推廣功能,還有文化展示功能。

(四)三產融合鏈條化

廣東堅持產業鏈、價值鏈、供應鏈“三鏈”同構,將特色農業發展與推進鄉村振興、食品加工制造業優勢、都市休閑觀光需求緊密結合起來,加快農業由單一的農副產品生產為主向生產、加工、貿易、休閑旅游等全產業鏈拓展。相關政策明確規定各產業園對省級財政補助資金用于聯農帶農的占比不少于10%,有效構建了農戶分享全產業鏈利益保障機制。截至2020年底,全省161個省級農業產業園主導產業總產值3051億元,其中第一產業產值1423億元,占46.60%;第二產業產值1180億元,占38.70%;第三產業產值447.70億元,占14.70%。二三產業產值占總產值比例超過一半,園內農民年人均可支配收入達2.20萬元,比建設前增長22.20%。2021年起廣東致力打造產業園2.0版,推進大融合,建設農村一二三產業融合發展區,著力構建農村一二三產業融合發展體系,突出加工、物流和配送環節,挖掘農業生態價值、旅游休閑價值以及文化價值。

(五)科技服務精準化

現代農業產業園的創建需要凸顯其技術集成、產業融合、創業平臺、核心輻射等主體功能,引領推動區域農業發展,促進鄉村振興。相關政策明確按不低于省級財政補助資金2.5%的比例,作為農業產業園科技研發與信息支撐專項經費,加大技術研發和成果轉化力度。相關高校、科研院所依托其科技優勢,積極參與相關產業園建設,為其提供科技支撐。2018年以來,廣東省農業科學院先后組建了98個省級現代農業產業園專家服務團,實行“一園一平臺,專家進企業”的科技服務模式,每個團隊對接支撐1個產業園,明確項目任務,為產業園提供全產業鏈的科技支撐服務,取得了良好的效果。

(六)特色產品品牌化

根據《廣東省現代農業產業園建設指引》要求,產業園區全面實行標準化生產,培育知名度高的區域農業品牌,農產品基本實現“三品一標”認證登記。各園區把發展“三品一標”作為推進產業園建設的重要抓手,整合資源要素,推動主導產業生產、加工、銷售一條龍規模化經營。各園區生產產品既有區域性公用產品品牌,又有各經營主體自身的獨特產品品牌,實現了園區產品品牌化。據廣東省農業農村廳統計,截至2021年底,全省產業園區已創建農業品牌(含企業品牌)6374個,其中新增公共品牌189個、新增企業品牌1121個,“廣東荔枝”“梅州金柚”“徐聞菠蘿”等1批省級區域公用品牌名氣響亮,“老廣的味道”走遍全國,邁向世界,產品價值大幅提升。

(七)市場營銷體系化

近年來,廣東破除農業“重生產、輕市場”傳統發展模式,著力構建農產品“12221”市場體系(“12221”指建設“1”個農產品大數據平臺,組建銷區采購商和培養產區經紀人“2”支隊伍,拓展銷區和產區“2”大市場,策劃采購商走進產區和農產品走進大市場“2”場活動,實現品牌打造、銷量提升、市場引導、品種改良、農民致富等“1”攬子目標)。通過產區與銷區聯動,線下與線上結合,面向采購商與消費者開展B2B、B2C體驗式營銷,廣東農產品與消費者的距離越來越近。“廣東菠蘿”“廣東荔枝”“廣東(梅州)柚”“陽西生蠔”“惠來鮑魚”“澄海獅頭鵝”等1批“粵字號”農產品享譽全國、走出國門。通過將市場挺在前面,持續打好產業、市場、科技、文化“四張牌”,不斷完善市場營銷體系,廣東農業走出了1條有效市場和有為政府有機結合的產業興旺之路。據廣東省農業農村廳統計,2021年粵東西北191個產業園內農民可支配收入比產業園建設前增長了27.98%。

(八)文化服務專業化

農產品具有較強的地域屬性,背后往往蘊含著厚重的文化內涵。挖掘其文化價值,講好農產品的品牌故事,可以提升其歷史厚重感。例如荔枝背后的詩詞典故、貢柑背后的貢品故事等,都可以通過現代化的文創形式予以復活,進而拉近特色農產品與消費者的距離。2020年10月,廣東創建了鄉村振興文化服務產業園,成為國內唯一以“文化服務”為主業、以“產業園”服務“產業園”的功能性產業園。近年來,通過文化賦能、數字賦能提升農業價值取得了明顯效果。“廣東喊全球吃荔枝”系列活動取得顯著成效、徐聞菠蘿的“火爆出圈”、“父愛如蘭”讓四會蘭花成功逆襲實現“淡季熱銷”等,成為文化賦能農業,講好嶺南故事,讓廣東農產品賣出好價錢、農民賣出尊嚴的成功范例。(作者:楊生發)