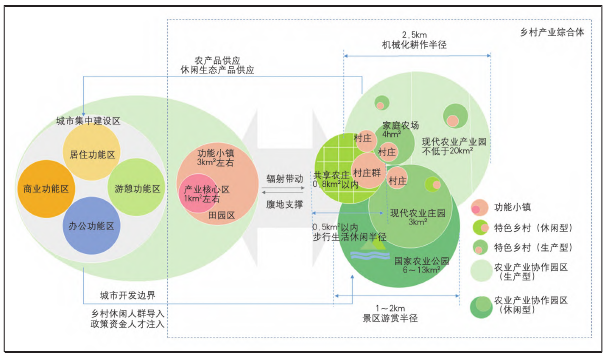

本文以東西湖田園綜合體為例,通過單元構建、單元分解、彈性管控三大策略,探討在田園功能單元內實現以城帶鄉、以鎮帶村、以村帶園的“輻射帶動-腹地支撐”良性循環。

一、范圍及特征

(1)東西湖區田園綜合體范圍。

武漢市于2018年開展市級都市田園綜合體創建工作,東西湖區田園綜合體(以下簡稱“綜合體”)申報成功,并成為市級四大田園綜合體試點之一。綜合體位于東西湖區國家現代農業產業園的核心區域,總面積69.29km2.

(2)東西湖區田園綜合體優勢及問題。

綜合體主要以東山街道為主,同時包含柏泉、辛安渡街道的部分行政村。東山以集中連片的高標準農田為主,農業產業化發展較好,規劃范圍內規模化農業企業、大型農業專業合作社52家,是東西湖規模化農業發展較為成熟的區域,是國家現代農業產業園的核心區。柏泉距離城區較近,區內一、三產融合發展基礎較好,已初步形成都市農業+休閑旅游的都市農業和鄉村旅游發展模式。辛安渡以小規模家庭承包為主,以蝦稻套養、蓮藕和鮮食大豆為主要農產品,本地農業生產方式較為粗放。

綜合體目前存在產業要素分散、集群效應尚未形成、農業科技轉化不足、與二三產聯系度較弱的問題。范圍內農業園區經營主體大多規模較小,約1~20hm2左右,產業輻射力有限,產業空間拓展無序。綜合體已流轉農用地23km2.占總農用地的37%;流轉方共計89家,其中農業企業56家、農業合作社15家、經營個體16家、其他公司兩家(圖3)。流轉單價從6000元/hm2到31.5萬元/hm2(400~21000元/畝)不等,多為1.5萬元/hm2(1000元/畝)。

圖3 綜合體現狀土地流轉情況及企業分布

二、城鄉產業協同策略:單元構建

為了應對產業跨界協同難、空間落地難的問題,北京、上海、武漢三個城市提出了鄉村單元的概念,通過空間單元的構建,統一協同產業空間、資金管理、實施建設。北京提出了鄉村規劃實施單元,單元內部統籌用地、投資收益、開發建設時序和實施政策,以項目實施為導向;上海提出在全市構建郊野單元,郊野單元一般以鄉鎮為單位,是土地整治、專項整合、功能提升的基本單元,以低效用地整治、減量化為目標;武漢市提出田園功能單元,以行政村為基礎劃定,規模在50km2以下,分為農業生產、郊野公園、田園綜合體三種類型。

圖2 “鎮-村-園”鄉村產業空間結構范式

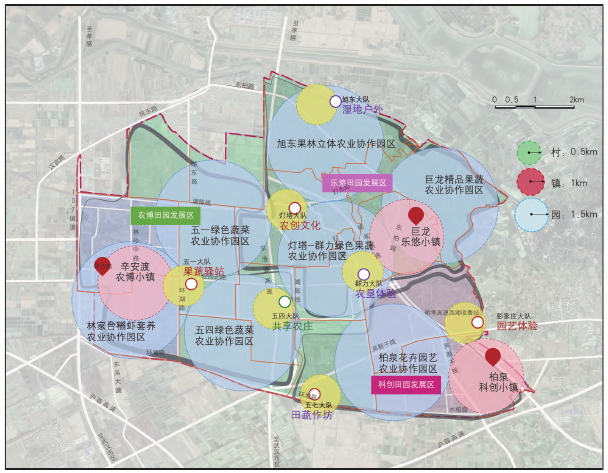

產業振興下的鄉村產業空間在武漢市田園功能單元體系的基礎上,綜合體通過對鄉村產業趨勢的分析,劃定三大田園功能單元,通過單元構建引導產業進行跨界協同、資源進行整合集中。三個單元分別為科創田園功能單元、樂悠田園功能單元、農博田園功能單元,實現農業循環鏈閉合和農業全產業鏈完善。柏泉科創田園功能單元依托既有農科所、農業嘉年華(農業會展)、郁金香公園等項目,突出高科技農業科研及展示、商務交流與休閑服務、示范生產三大主導功能;東山樂悠田園功能單元依托府河濕地、巨龍湖、東山葡萄等資源,突出郊野游憩、品牌農業兩大主題功能。辛安渡農博田園功能單元依托既有風正順、天下先等農業生產+配送果蔬農業園區,突出農創孵化、農業生產服務、規模化農業展示三大功能。由此,在整個田園綜合體內實現農業生產-休閑-創新的三村融合產業體系(圖4)。

圖4 田園功能單元劃分

田園功能單元是“城鄉統籌、區域-體”空間發展的重要載體是鄉村地區規劃編制、管理、建設和實現鄉村居住、產業、服務旅游、生態保護等多功能一體化的基本單元"間。 田園功能單元的構建不僅是一個 規劃維度的空間單元還是鄉村振興的管理、實施平臺。政府、企業、外出精英、村集體等多元主體的鄉村振興訴求可以協同對話各部門之間的資金支持可以根據單元進行整合產業導入和產業選擇也可以根據單元定位在空間上實現集聚從而實現片區聯動、跨界發展的鄉村一體化振興發展格局。

三、產業空間耦合策略:單元分解

在每個田園功能單元內部,根據“鎮-村-園”的空間結構范式,形成“鎮為引擎-村為核心-園區為支撐”的結構,同時按照輻射半徑、建設用地配比等要求,進行產業用地的空間耦合和匹配,分解成三鎮、七村、多園的空間格局(圖5.表2)。以柏泉科創田園功能單元為例,該單元總面積16.26km2.主題為科技樂享,規劃形成“一鎮兩村一園區”的空間結構和用地布局(圖6)。

圖5 三鎮、七村、多園的產業空間結構

“一鎮”,即柏泉嫘祖廟科創小鎮,小鎮范圍2.47km2.以嫘祖廟為核心,依托周邊農科所、農業嘉年華等科創展示龍頭企業,強化本區科技農業輻射引擎作用,完善電商、企業孵化等生產配套服務,以及田園度假等鄉村休閑旅游配套服務。小鎮遵循“滿足產業規模化的要求、建設有相對集中空間、可發揮產業集聚效益”三大原則,依托嫘祖廟現狀村莊,規劃形成集中連片的農業產業建設用地48.95hm2.占功能小鎮范圍的20%。

圖6 柏泉科創田園功能單元土地利用規劃

“兩村”,即五七、彭家莊現狀美麗鄉村,范圍共計1.79km2.結合本單元科創功能,發展以五七田蔬體驗加工和彭家莊園藝展示為主的特色農業專業服務村,為周邊農業園區提供生產、生活服務配套。村莊建設用地共計26.77hm2.占特色鄉村區的15%。

“一園區”,即由已建或在建休閑農業項目形成的柏泉花卉園藝農業協作園區,范圍約12km2.主要完善服務配套,整體提升產業發展水平,圍繞村、鎮主導功能,提供相應生產供給、休閑服務和農業示范功能。園區內倡導農業“特色化、差異化、集群化”發展,基于“尊重現有耕地質量情況、與綜合體整體產業功能匹配、充分考慮農業產業發展專業要求”三大原則,將農用地分為規模農業農用地、休閑體驗農用地、科研示范農用地、生態觀光農用地四類,為后續農業項目準入和點狀供地提供依據。

四、產業用地管控策略:彈性管控

根據《自然資源部 國家發展改革委 農業農村部關于保障和規范農村一二三產業融合發展用地的通知》,農村一二三產業融合發展用地是以農業農村資源為依托,拓展農業農村功能,延伸產業鏈條,涵蓋農產品生產、加工、流通、就地消費等環節,用于農產品加工流通、農村休閑觀光旅游、電子商務等混合融合的用地,土地用途可確定為工業用地、商業用地、物流倉儲用地等。

為應對多元產業主體的空間訴求和多類產業空間的不確定性,結合自然資源部對加強國土空間用途管制、探索規劃的“留白”機制的要求,參考浙江、上海等地鄉村規劃編制技術要點,綜合體產業用地采取三種彈性管控方式:一是點位控制,對于暫時無法明確具體位置的項目,可以在用地規劃圖當中采取“點位”控制的方法,即預留用地不定位。二是留白用地,對于一時難以明確具體用途的建設用地,可以采取“留白”處理,暫不確定具體的規劃用地性質,即預留用地不定性。三是機動指標控制,預留一定比例(原則上不超過5%)的建設用地機動指標,用于農民居住、農村公共公益設施,以及分散的鄉村文旅設施和農村新產業新業態等項目,即預留指標不落地。

本文所研究的產業空間結構,不是一個靜態的空間圖景,而是鄉村產業-空間耦合作用下的動態過程。鄉村地區的規劃也應具備更多彈性和應對不確定性的能力,順應鄉村產業發展趨勢,引導鄉村要素合理流動,促進產業空間有效集聚。(作者:王蒙)