蘭州高新產業園定連園區空間規劃設計蘭州高新產業園定連園區十年的建設歷程中以國家推進城鎮化建設為契機,承接市區功能外溢、部分產業出城入園和密集人口擴散的需求。將定遠和連搭小鎮、農田地頭逐步建設成為新型城鎮和產業園區,促成了目前新型產業聚集、城鄉一體發展的蘭州高新產業區定連園區。本文基于園區現有發展,綜合產業生態學、循環經濟、低影響開發技術等原理,在綜合考慮園區產業特征、生態特性的基礎上,對蘭州高新技術產業園定連園區以生態格局為途徑的整體空間進行了規劃設計及系統的研究,為未來園區從傳統園區發展轉型為生態可持續園區進行了理論探討。

產業生態集群意在模仿自然生態過程中相互依存、互相聯系的系統循環構架,綜合考慮園區產業特征、周邊景觀生態環境特性,在產業物質能量格局、經濟循環特征等原理的基礎上進行合理的生態化設計,構成復合的工業產業園生態系統空間模式。蘭州高新區定連產業園區為建造一個集經濟效益、生態環境、社會人文高度統一的和諧園區,從最大程度上創造高效、穩定、協調、持續發展的人工復合生態系統,實現經濟系統、生態系統、社會系統之間的協調發展。

1 產業園區生態發展趨勢前瞻

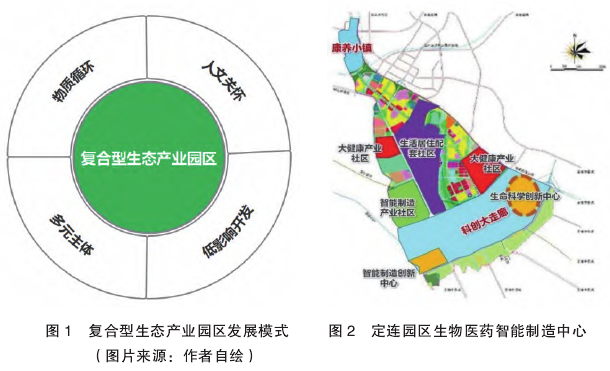

蘭州高新區定連園區規劃控制區面積 100 平方千米,位于榆中縣定遠鎮連搭鄉,距蘭州市中心約 30 千米。園區地勢平坦,地處定連盆地,是一個以開發生命健康科學與生物醫藥產業為中心(一廊兩中心多社區),聚焦數字經濟,兼顧物流、食品加工和服務的現代化產業園區。從蘭州高新區定連園區整體空間格局來看,產業之間的物理空間格局應考慮產業及產品之間物質能量轉化及經濟形態演化;從未來生態產業園區的發展角度來看,更應注重在多主體合作、物質循環、人文關懷、生態景觀等方面的深度復合型模式,從發展初期的點散式空間布局,逐漸聚集演化成為片區式空間形態,直至最終演化為多主體、循環合作的聚網式的空間格局(圖 1)。

2 生態產業園空間發展途徑

2.1 多元主體的產業空間格局

“集群”一詞源于生態學,是指以共生關系共存于同一棲所中的不同動植物群落,在這個群落當中,不同物種之間存在一種復雜的、既有競爭又有共生的平衡關系。產業集群中的企業也具有類似的競合關系。2022 年,蘭州高新技術開發區定連園區已形成圍繞生物醫藥、智能制造、數字經濟等主導產業建設的辦公環境,但目前還屬于初期階段,與傳統產業園區內企業布局一樣,彼此之間在物理空間上只是毗鄰關系,未發掘到合作的基礎與意向,但隨著園區的發展,核心企業的入駐,主導產業內容確立,園區進入產業集群快速發展階段,將會形成圍繞主導產業建立的產業集群分園區。早在 1898 年,馬歇爾(A. Marshall)在《經濟學原理》中撰述,一種產業選定某個地方后,同種或關聯產業也會向該地靠近,產業之間在空間、經濟、生態、能源等各個環節相互嵌套,共享基礎設施等。由單一主體產業向多元經濟模式、社會多重功能的綜合區轉變,才是高新技術產業中產業生態集群的體現。

2.2 物質循環的產業空間格局

仿生學的發展啟迪了模擬自然生態系統物質運行機制,解決人造產業集群副產物和廢料的能量交換,在園區內形成資源的閉環流動和循環利用。通過深入分析蘭州高新區定連園區產業結構特性、能源利用、生產工藝及排廢模式等,利用環境空間格局進行系統的功能組合與布局,從環境生態的角度,利用高效清潔的物質供給和循環網絡形成資源循環管理。如若某產業的的副產物或廢料與其他產業的進料相一致,并且有技術的支撐,這就形成了不同產業之間的生產關系閉環。例如,西固石化科技園率先發展碳五項目,培育打造 C2、C3、C4、C5、C9 的碳五全餾分綜合產業集群,從煉油企業向化工企業轉型,涉及合成橡膠、樹脂、精細化工、醫藥、香料、環保型發泡劑等幾十個產業的循環空間格局。上述物質循環的產業空間格局遵循 3R 原則( 減量化、再使用、再循環),在產業生態化空間布局時更應重視的是將“減量化”設計放在首位,瞄準資源能源高效利用,通過部分產業結構優化,減少過度的空間體量設計,把對自然環境的影響減少到最低。

2.3 低影響開發的產業空間格局

《蘭州市海綿城市專項規劃(2016-2030 年)》方案圖中可以看到,將蘭州高新區技術產業園區定連園區規劃為海綿城市建設引導區(圖 3)。2022 年夏季,蘭州市區雨洪頻發,部分城市主干道上演“看海”模式,暴露了西北地區雨洪管理的緊迫性。在當地氣候與園區濕陷性黃土分布詳細勘察的基礎上,應用低影響開發技術對傳統建設模式中的的雨水管網管理系統進行生態改革,通過對基礎設施綜合設計,控制產業園區全地表徑流。針對西北地區 6-9 月集中降雨,并避免低影響開發技術在濕陷性黃土上帶來的技術風險,園區不采用深層入滲的低影響開發設施。以淺層入滲、雨水調蓄型設施為主,就近吸收、滲透、儲留、凈化雨水,并在干旱缺水時作為循環補充用水,可降低建成環境的徑流承載壓力,維持區域開發前地表水紋狀態,進而追求環境效能最大化、生態影響最小化的低影響運行空間格局。

2.4 人文關懷的產業空間格局

園區內通過統籌產業園區人居需求,應與房地產集團構建體系化的公共服務和配套設施網絡,打造生產、生活、生態功能的平衡。回望產業園區演進過程來看,從最早期的蘭州市工業廠區出城入園,到目前的產業與生活疊加的綜合空間。高新技術產業園應以自然與人文和諧發展的理念,擺脫過去生產企業一味強調產出,唯產業、唯經濟增長論的影響,而忽略高知人群的精神需求,這會嚴重阻礙園區的持續高質量發展。高技術人員工作特點具有思考強度大、時間長、用眼過度等。營造高技術群體認同的文化氛圍以及人文關懷環境,打造健康舒適的空間環境疏解壓力,創造溝通交流場所,既是空間設計促進單位個人的創新,提高效率和企業競爭力的方式,也是產業園區長足發展的基石。注重園區人文軟環境的服務功能,與其產業結構和社會人文結構共同演進,發展多樣化功能的有機統一空間格局,更容易促使蘭州高新區定連園區升級為產業社區或者產業新城。

3 蘭州高新技術產業定連園區部分建成空間系統概述

中農威特生物醫藥基地一期位于蘭州高新區定連產業園區內,一期總用地面積為113441.8平方米,道路用地面積9176.8平方米,綠化用地面積3232.4平方米。2021年完成一期建筑與景觀建設,項目規劃時堅持多產業集群、能源循環利用、海綿城市、綠色建筑理念,秉持低影響開發原則,力求通過全地表徑流技術系統實現整體園區的功能、形象更新。

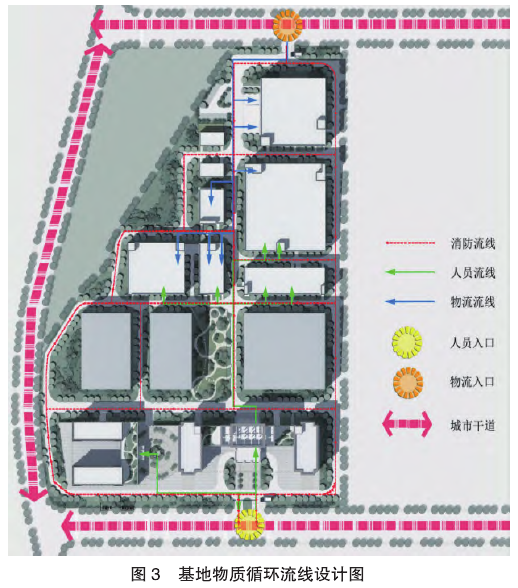

3.1 產業集群空間設計

中農威特生物醫藥基地基于國家口蹄疫參考實驗室、家畜疫病病原生物學國家重點實驗室、國家非洲豬瘟區域實驗室等技術平臺,同時在基地內建成了國內建筑規模最大的生物安全三級防護實驗室。因此,在產業集群的概念引導下,該項目建成后規劃為定連園區生物醫藥智能制造中心(圖 2)。未來規劃引進甘肅省內外若干生物醫藥高新技術企業入駐相鄰區域,形成以中農威特生物醫藥基地為主,輻射周邊相關產業,促進產、學、研多元互動,從生物醫藥研發創新到科研成果轉化,從醫療器械發展到生物醫藥委托生產、生物醫藥公共平臺建設、生物醫藥人才引育,降低物流交易成本等,從而催化產業融合和技術創新的空間格局及配套設施建設。

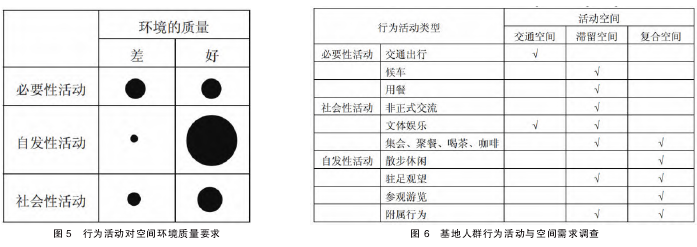

3.2 物質循環空間設計

經過深入分析中農威特生物醫藥基地產業結構特性、生產工藝等,在物理空間上實現產業合理布局、相互支撐的架構,塑造物質、能量鏈供給網絡(圖 3)。生產區分布在基地北側,最北側設置物流入口,且原材料及成品庫也設置在此,以便于轉運安全便捷;動物安檢、隔離、免疫區相對獨立且相互毗鄰,符合動物實驗及疫苗生產工藝流程;動力站分布于基地較為居中的區域,可最大程度減少輸送能耗;廢品回收與污水處理區域于基地北物流口,實驗動物尸體及其它廢品統一回收存放廢品運輸站,另行集中無害化處理后將其和麩皮、木屑等輔料按比例混合,可分別作為氮源和碳源,或利用微生物發酵,最終產物制成高檔有機肥料,形成生產廢料在基地內部的產業閉環空間。

3.3 低影響空間設計

3.3.1 保留地勢原貌

項目地勢北高南低,豎向設計的構思上保留原有場地地形地貌,順應高差,并結合整個基地規劃分區將場地分為 5 個臺地,從南往北逐級升高。部分建筑設計上,利用“吊腳樓”的形式,使道路與建筑自然連接,以達到減少自然地質破壞、降低土壤挖方量,并在綠化區域采用表層土利用生態補償措施。

3.3.2 功能性鄉土植物

基地內部植物的選擇和配置,首先從鄉土植物考慮,并服從產業特征,滿足防災減災等特殊要求,同時強化景觀視覺感受。基地北側為疫苗生產區和倉儲區,生產、儲備與較大貨運量導致環境需滿足防災減災、隔離遮蔽、降噪降塵需求。該區域景觀綠地以帶狀綠地為主,利用紫葉矮櫻、丁香、木槿、榆葉梅等鄉土灌木把建筑物與內部道路兩個不同質的界面聯系起來。除此之外,生物醫藥生產過程中會產生微量有害氣體,在環境影響評價達標的同時,選擇構樹、臭椿、柏樹、女貞等吸收二氧化硫、氯、氟有害氣體和滯塵能力強的樹種,作為道路空間綠化的垂直限定構件,在凈化空氣、減噪等方面的作用不可忽視。南則為研發辦公區,作為入口觀景需重點營造,設有兩個景觀廣場,將原場地內兩顆古樹移植在此與水景、雕塑相結合,注重景觀連續性、秩序化和劃分空間的作用。

3.3.3 透水鋪裝材料

透水鋪裝是一種雨水徑流管理的低影響開發措施,常用低碳材料,如透水磚、發光卵石和花崗巖石材,可有效降低雨水徑流系數,增加滲透面積,提高滲透量,對初期雨水有一定的處理力度。基地內硬質鋪裝中透水磚達到 50%,在人行道或停車場使用全透性排水鋪裝方式,有效吸收該區域的雨水徑流。交通量較大的園路則使用半透性排水鋪裝方式,比起全透性鋪裝技術要求更高,硬度更高。

3.3.4 全地表徑流系統設計

基地由于地勢高差采用臺地式布置,且道路采用放坡設計,基地內部雨水流向、雨水收集、再循環,皆可實現由內部原本地勢形成自然遷移。基地內部可形成三個層級的雨水徑流系統:一是基地道路采用市政道路的標準,橫坡坡度 1.5%,縱坡坡度 3%,采用豁口路沿石、線性草溝、多濾層、速滲井等措施,降低道路徑流系數,儲存利用雨水;二是采用小型 LID 模塊化設計項目,由人工安裝組合幾何模塊成綠色種植容器,如屋頂綠化箱、垂直或立體綠化組合箱、地板綠化箱等。此幾何構建內部可承擔根系阻力、儲水、過濾、排水、抗風和參與雨水收集的作用。表面;三是利用基地內自然高差形成的洼地設計了雨水花園,效仿傳統農村“澇池”的理念,雨水借地勢匯流到低洼區域,下滲到由黃砂、礫石構成的速滲井,作為蓄水調蓄的樞紐凈化、回補了地下水,確保水資源的綜合循環利用(圖 4)。

4 人文生態空間設計

中農威特生物醫藥基地是產、學、研結合的人才智力密集型產業,是高學歷、高素質人才聚集的重要場所。對產業配套、生活服務等軟環境建設應更為重視,將空間環境作為第二辦公場所設計,提供集體交流的人文空間環境可有效激發創新。4.1 不同職位心理需求

經過調研發現,中農威特生物醫藥基地工作人群構成主要包括三類,分別是生物醫藥科研人員,企業管理人員及技術人員,且高級職稱和碩士以上學歷人群占比 60% 以上。基地根據不同崗位工作人群在生活方式、工作方式、勞動強度等方面的不同,如科研人員屬智力密集高強度腦力工作者需要精神上的松弛和愉悅,企業管理人員年齡普遍在 40 歲以上,心智成熟,注重人際交流,技術人員由于生物醫藥行業無菌環境特殊需求,存在在負壓密閉空間中工作時間長,強度高等心理需求和行為特點,設計相應的公共空間增加人文活力。

4.2 公共空間行為活動

基于上述人群特點,結合揚·蓋爾在他的《交往與空間》一書中將公共空間中的行為活動劃分為三種類型:必要性活動、社會性活動和自發性活動(圖 5)。基地公共空間內部必要性活動為上下班出行、候車、用餐;社會性活動為非正式交流、文體娛樂、集會小憩;自發性活動為散步休閑、駐足觀望、參觀游覽。

4.3 行為活動與空間類型相對應的設計

根據基地工作人員行為和場地規劃,可將其分為以下三個空間類別:即交通、滯留、復合空間(圖 6)。基地交通空間增設人、車、物分流模式,南區單純人流交通不支持物流行駛,為散步、跑步、騎行等人文需求提供便利;基地南側建科研辦公區域、公寓區、餐飲區,屬于滯留空間格局,如在餐廳、咖啡廳、書吧、健身等駐足停留、靜坐、聊天以容納員工的滯留性靜態行為;基地研發辦公樓入口、公寓廣場、北區雨水花園區域為復合空間,用于交流、運動、休息、觀賞,既容納了動、靜態復合行為。

蘭州高新區定連園區應以現有空間格局為基礎,以我國“碳中和”事業為核心指導,應致力于探索園區創新生態系統的空間結構關系,建設知識密集型產業聚集、能源循環創新、產城融合、生態開發的一流高新技術產業園區建設內涵相一致的空間組織形式,實現產業全面生態化轉型,帶動甘肅省產業升級和核心競爭力的全面提升。同時,也是落實中國特色自主創新戰略、建設創新型城市的重要舉措。(作者:羅婧瑄 李曉輝 )