一、光伏農業是什么?

光伏農業(G+N)簡而言之就是農業(N)加光伏(G),在農業生產實踐過程中,為了實現一地多用,提高單位土地產出率,將農業經營設施(或單元)的基礎上科學設計、合理嫁接光伏的經營模式,實質上就是光伏電站依棚頂而建,實現棚下種植,棚頂發電,從而實現農光互補的發展模式。

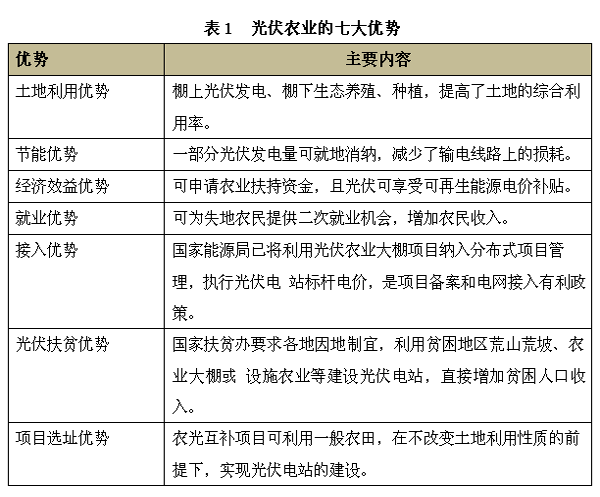

二、光伏農業的優勢

光伏農業是實現農民創收的重要舉措,具有眾多優勢,這些優勢主要體現在土地利用、節能、經濟效益、就業等方面。

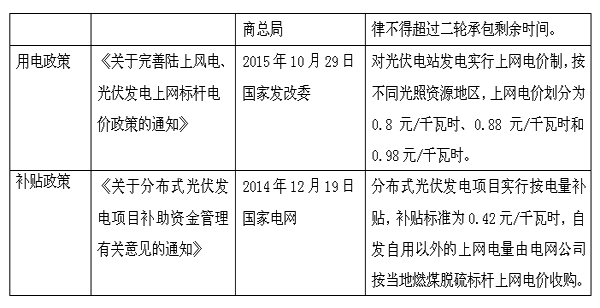

三、光伏農業政策梳理

以光伏產業推動農業轉型,是助推農業擺脫傳統耕作模式,實現農業產業結構調整的重要途徑。以農業為依托發展光伏產業,是有效釋放光伏產能的新領域。近年來,國家在用地、用電、補貼等方面對光伏農業出臺了多項扶持政策。

四、光伏農業的發展瓶頸

光伏農業在我國有著很高的呼聲,生產主體、社會、政府都對光伏農業給予了很大的期望。但是,我國光伏農業自身還尚處于非常初級的發展階段,正如我們看到的,光伏農業目前多局限于在棚頂發電,棚下種植的形式,發展模式也局限于農業+種植、農業+養殖等基礎形式。既然光伏農業具有巨大的發展空間,國家給從多方面出臺扶持政策,那么為什么光伏農業發展不盡人意?

第一,扶持政策不明確

從各級政府發布的政策文件來看,國家對發展光伏農業的總體態度是積極的,但是專門針對光伏農業發展的政策屈指可數,針對性不強。對于有意投資光伏農業的投資者來說,無法明確得知該如何有效利用這些政策。從整體來看,光伏農業相關政策涉及面較窄,光伏農業的發展還處于從無序向有序轉變狀態。

第二,多以獲得補貼為目的

國家為促進光伏農業發展,在用電、用地等方面都給以了一定補貼。但是,通過利用這些政策來積極發展光伏農業的投資者數量有限,大部分投資者是以發展光伏農業為旗號,以期爭取到國家的補貼和支持,而農業效益根本不是企業關心的重點。這無疑造成了財政資金、土地、的浪費。政府應從政策上提高補貼門檻,讓光伏農業真正成為補貼的主體。

第三,缺乏統一的建設標準

隨著光伏應用技術的不斷發展,光伏農業市場規模十分龐大。但是,廣度農業還沒有形成統一的建設標準。農業和光伏產業都有各自的標準體系,但是兩者的結合形成了新的產業發展模式,這勢必需要新的標準體系加以衡量。一個產業的標準層級包括多個層級,比如企業標準、地方標準、國家標準等,制定標準十分復雜,這還需要一定的時間進行進一步的研究和實踐。

第四,管理主體不明確

光伏農業的發展不僅涉及農業部門,還涉及能源局、發改委、工信局等,項目落地需要協調好多個管理部門,而且標準制定、監管監督、土地利用等都需要多個部門“插手”。這樣一來,各種因素就交織在一起,投資者在建設過程中就會遇到各種麻煩。光伏農業的發展需要不同政府管理部門統一意志,對光伏農業發展形成統一規劃。

五、結語

光伏農業前景廣闊,而政策、標準、管理主體等方面存在的問題是光伏農業發展亟需解決的。要想使得光伏農業達到1+1>2,只有立足農業,加強創新,在起步階段盡早建立起完善的標準體系,加強政策支持,光伏農業才能盡快實現由規模向質量的轉變。