結合南京江蘇軟件園的規劃實踐,提出集約利用創新空間資源、構建全周期創新產研空間和塑造居業共享交往的創新社區等設計策略,以期促進產業社區內創新產業空間與城市生活功能的高度復合,進一步提升產城融合。

一、江蘇軟件園的現狀稟賦與發展困境

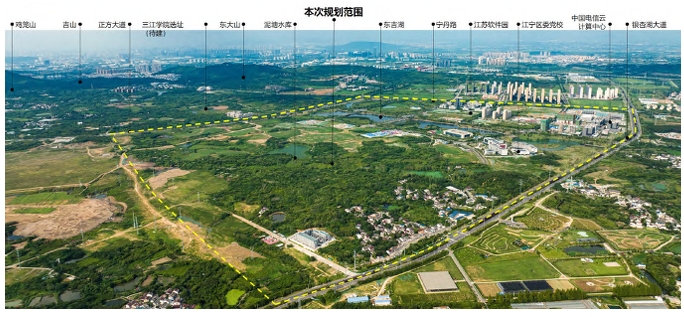

江蘇軟件園位于南京市江寧區,緊臨江南主城和祿口新城,本次規劃范圍位于江蘇軟件園西片區,面積約4.9平方千米,是江蘇軟件園重要的創新產業集聚區(圖1)。江蘇軟件園區位條件較好,位于南京南站與祿口機場兩大交通樞紐之間,緊鄰南京都市圈高速外環,與都市圈內其他區域聯系緊密。作為南京打造的軟件名城——“一谷兩園”(南京軟件谷、南京軟件園、江蘇軟件園)中的重要一翼,具有較好的資源稟賦及生態環境。

圖1 本次江蘇軟件園規劃范圍

2012 年,南京市政府為助力中小創新企業發展,規劃了一批科創社區,以研發辦公為主。然而,至2018年實際建設僅完成30%,研發用地大量閑置。究其原因,主要是研發規模預估偏離與園區服務配套不足。江蘇軟件園亦有此困境:規劃研發用地空置率較高,且現狀多為中小型企業,無法形成產業集聚效應。許多創新企業,如智能網聯汽車多為產研一體化,因此規模化的生產空間是選址中較為重要的因素之一。

“三區三線”劃定作為國土空間治理的關鍵舉措,正引導城市開發活動向集約化、集聚化轉型,以提升土地利用效率。隨著國土空間規劃中開發邊界的調整,江蘇軟件園建設用地大幅縮減,職住比例失衡顯著。江蘇軟件園雖生態資源豐富,但水綠占比較高、土地利用集約度低,無法適應現階段開發建設需求,亟須通過規劃推動產城深度融合。

二、 創新空間導向下的江蘇軟件園規劃策略

規劃以塑造“一個引領創新示范集群,融合多元活力場景的生態產業社區”為總體目標,構建“一核兩廊,五心多組團”的空間格局,匯聚與整合周邊生態、產業、景觀等資源,完善基礎配套設施建設,提升空間環境品質,融合工作、學習、生活與文化等多元復合場景。形成具備全生命周期的創新產業集群,塑造開放、包容的科創帶文旅片關鍵節點,成為立足江寧、輻射南京的生態產業社區和文旅服務目的地(圖2)。

圖2 江蘇軟件園城市設計整體鳥瞰圖

2.1 集約利用創新空間資源

在片區層面上,面對城市開放邊界縮減,規劃結合現狀條件判定適建范圍內具備轉為建設用地的藍綠空間。依托風熱環境模擬,劃分三級開敞空間體系,合理組織建設組團與藍綠空間關系,兼顧生態保護與開發建設,并優化園區物理環境,提升降碳能力。結合軟件園現狀特征,建立人口梯級分析模型,明確不同用地功能的合理配比,將部分研發用地轉化為居住、公共服務和工業用地,促進產居比例平衡,提升園區滿足園區發展訴求和創新主導產業用地需求。

在地塊層面上,以集約利用土地和適應用地發展潛在不確定性為目標,對具有高價值潛力的創新服務用地和創新產業用地提出復合利用方式,并結合市場需求提出混合比例建議。針對大型創新服務用地,通過混合文化、體育、公寓等功能,化解原規劃單一商業功能建設量較大、與市場需求不匹配的問題。針對單一研發地塊,結合南京和其他城市產業用地相關政策要求,容積率上限提升至2.6,加強土地集約利用,并在此基礎上,明確研發主導功能占比,提高生產功能比例,滿足創新企業對生產空間的用地需求。針對新增工業地塊,在24米限高基礎上,允許局部高度突破至60米,倡導創新企業工業上樓。同時,設置準入門檻,選擇無污染創新企業,采用彈性年期出讓方式,以5年為單位,預留遠期轉型可能。

2.2 構建全周期創新產研空間

結合江蘇軟件園產業發展定位,園區內創新產業體系以智能網聯汽車、人工智能產業和網絡安全三類為主導,以總部型或獨角獸型企業為重點入駐對象,并兼顧不同成長時期企業。通過對三大主導創新產業進行全周期產業門類分析發現,相關產業鏈中傳感器、芯片等部分產業載體需要一定的生產空間,其他環節均可在辦公空間內完成。各種大型企業占地10公頃以上,中型企業約占4~10公頃,小型企業占地約2~4公頃。

規劃針對為不同創新企業提供差異化空間,通過靈活的地塊劃分和彈性的開發模式,從不同類型企業需求和高端人才需求出發,為研發和工業企業提供在同一地點不斷成長和發展的場所。不同階段的企業可以在同一產業社區中選擇不同類型、規模和價格的辦公場所,滿足企業全生命周期的成長空間。同時,為不同規模和類型的企業設置相應的模塊化空間載體,使其自身可以生長、進化,對環境有很強的適應性,具有更持久的生命活力。研發模塊主要包括小型研發企業、含中試車間的中型研發企業、含科技服務的濱湖獨角獸企業、含生活科技服務的大型企業四種類型。工業模塊主要包括小型工廠、中型工廠、低層廠房為主的中型工廠、大型工廠四種類型。

2.3 塑造居業共享交往的創新社區

與傳統產業園規劃中功能布局界限明顯、生產與生活完全隔離的狀態所不同,在江蘇軟件園中模糊了居住與工作的界限,在兩者之間搭建交流共享的橋梁,形成景色怡人、獨具特色的共享創新社區場景。依托創新社區模式和“8小時產業生態圈”,構建三級創新公共服務空間。每個創新組團內部由基礎功能(工業、研發或居住)、街坊級創新服務中心和組團級創新服務中心組成,構建功能高度復合、分區明確的標準化創新模塊;外部的片區級創新服務中心,將立足軟件園、輻射江寧區及南京其他地區。

片區級創新服務中心(綜合服務核)作為產業社區的創新服務核,以文旅型功能和目的地型商業為主,依托山湖綠廊的景觀生態資源,打造片區級文旅、商業和體育復合綜合體,成為吸引周邊人群的創新引擎。組團級創新服務中心(產業鄰里中心),構建面向企業的“8小時產業生態圈”,為周邊產業和居住組團創造技術交流、休閑娛樂的場所,并為企業提供創新服務資源和支撐,打造技術共享服務平臺。街坊級創新服務中心根據布局位置差異,分為工業型、研發型和居住型三類,服務半徑300米,以社區服務功能和產業共享服務功能為主。為工業、研發、居住街坊就近提供公共服務,塑造便利的職業平臺、生活設施和非正式交流場所。同時,依托片區級共享景觀道、組團級共享服務街和街坊級共享服務環,打造三級公共服務中心和生態景觀資源的創新空間體驗路徑(圖3)。(作者:陸垠)

圖3 依托三級公共服務中心和生態景觀資源構建創新空間體驗路徑