結合上節對寧波市江北區戰略規劃的編制實踐分析,面向寧波市構建“三級三類”國土空間規劃體系及江北區進入內涵式發展新階段的背景,本章節將探討江北區戰略規劃技術路徑的核心轉變,即實施傳導下的戰略重點由“結構引領”轉向“精準落實”,精細化管理導向下的內涵提升由“關注大格局”轉向“關注小空間”,以期為同類地區開展區級戰略規劃編制提供借鑒。

一、實施傳導下的戰略重點:由“結構引領”轉向“精準落實”

寧波市在新一輪國土空間規劃中逐步建立了從愿景格局式傳導到空間行動式傳導的新傳導體系,推動空間底線約束、用途管制、民生設施提升等規劃目標轉化為具體行動舉措并得以切實落地。區級戰略規劃作為“市—區”聯動的平臺,遵循“市級傳導—區級響應”的總體要求,重點落實優化“三區三線”,落位重要空間平臺以及對接重大交通、市政基礎設施等,從傳統的“結構引領”轉向“精準落實”。

1.1 傳導優化生態保護紅線

基于“雙評價”結果,落實市級重要生態廊道與生態格局要求,以及生態保護重要地區、農業生產“適宜”地區和水網生態脈絡等重要生態要素[8]。同時,結合江北區現狀評估,解決生態保護紅線與城鎮、鄉村建設之間的矛盾,包括現狀城市中心區已建地區仍存在突破生態保護紅線的情況,鄉村地區農旅融合發展訴求與生態保護紅線之間的沖突,以及生態廊道區被現狀建設逐步侵蝕破壞,等等。

規劃從生態安全視角出發,落實減量規劃,騰退生態廊道內現狀低效閑置企業和部分村莊用地,補劃生態極重要區和重要林地,提高生態效益;從資源利用角度出發,根據“讓生態地區成為兩山理論轉換的重要實踐地”的要求,優化生態地區村莊布局、融合山水、分類引導,最終形成區級生態保護紅線“上報方案”。

1.2 傳導優化基本農田保護紅線

落實市級耕地、永久基本農田保護目標與保護要求,結合本區現狀耕地質量、農業種植結構、農業適宜性評價及空間發展訴求,形成區級基本農田劃定方案。江北區現狀耕地數量較少,且由于農業結構調整,城區內耕地以種植精品水稻和瓜果蔬菜為主,不再適宜作為重要糧食功能區。同時,近年來江北區的迅速發展也在一定程度上對周邊土壤質量有所影響,因此該地區的農田也不再適合納入永久基本農田進行保護。基于以上現實情況,規劃根據耕地等級分類,首先明確本區滿足指標要求的永久基本農田總量及分布;其次,調出現狀為水工建設用地、農村宅基地和公路用地的永久基本農田圖斑,調出以種植精品水稻及瓜果蔬菜為主、不適宜作為重要糧食功能區的圖斑,以及調出與重要戰略平臺空間沖突的永久基本農田圖斑,并在適當位置進行補劃。最終,形成本區永久基本農田優化方案,反饋至市級國土空間總體規劃。

1.3 傳導優化重要戰略平臺

對市級重要戰略平臺進行空間落位,同時遵循“目標愿景—核心職能—空間承載”的邏輯框架,識別本區重要戰略空間。立足寧波市現代化濱海大都市目標,規劃提出將江北區建設成為現代化濱海大都市創智和美城區、中國式現代化示范城區的目標愿景,以及打造國際人文客廳、都市經濟高地和擁江未來之城3個分目標,明確了核心內涵及9大重要承載空間,其中姚江新區和甬江北岸地區作為甬江科創大走廊的重要承載地區。

1.3.1 姚江新區

姚江新區近年來發展迅速,奧體中心的落位進一步加快了其周邊地區的建設。姚江新區作為市級戰略平臺之一,規劃提出“再定位—統兩岸—多情景”3大實施路徑。首先,從區域視角對姚江新區進行再定位,將其作為寧波市北翼都市區的重要節點,以及支撐寧波市轉型的戰略功能區,并將其打造成為面向長三角的數字信息服務平臺、姚江兩岸協同發展示范區和江北都市經濟新高地。其次,從城市角度提出“兩岸協同,共筑城市客廳”,連通姚江兩岸的開敞空間,建設運河主題公園帶,與對岸梁祝文化公園共同創建國家運河文化公園,以奧體中心、國際運河文化交流島聯動高橋藝術中心(藝術中心、博物館),構筑文體休閑核心區,依托景觀環境與奧體中心拓展泛體育文創、傳媒等功能;以軌道為引導,重點提升信息服務港的中心職能,帶動兩岸科技服務業、商務貿易、金融保險等相關功能的發展。最后,針對基本農田調整、村莊搬遷、區級行政中心遷入的不確定性,針對是否保留基本農田與村莊提出多情景空間方案。

1.3.2 甬江北岸地區(含莊橋機場預留區)

甬江科創核心區是甬江科創大走廊的核心空間載體,甬江北岸地區是甬江科創核心區的重要空間載體,規劃提出“功能協同—遠近結合”兩大實施路徑。首先,從全市甬江科創大走廊層面明確甬江北岸地區(含莊橋機場預留區)的核心定位為科技創新轉化平臺,承擔“科技研發與創新服務”功能。規劃打通“科創研發—技術轉化—智造生產”創新鏈條,在江北區甬江北岸形成“1個創新核心區+3個技術轉化組團”的空間格局,以提升硬核創新實力、補齊創新服務短板為目標,依托甬江實驗室,聯合寧波大學等高校,合力打造原研創新中心,在外圍形成3個專業型技術轉化組團。其次,面對莊橋機場搬遷的不確定性,將其作為城市長遠戰略功能,進行空間預留。近期結合兩個啟動區,拓展科創空間,補齊創新服務短板;推動甬江工業園區的低效工業更新,培育小微企業和創新創業人群集聚的創智街區;推動文創港工業岸線更新,打造文化創新和科創服務濱江文創帶。

二、精細化管理導向下的內涵提升:由“關注大格局”轉向“關注小空間”

在城鄉高質量發展背景下,空間規劃更多關注存量空間,空間精細化治理新路徑應運而生。在此背景下,江北區戰略規劃提出以存量更新和空間織補為導向,以綜合型城區與人居至上為核心理念,以結構織補、功能織補和生活織補為核心手段,推動空間由“大格局”轉向“小空間”,整體提升江北區的空間品質。

2.1 結構織補——城市格局再塑造

2.1.1 凝練“十字軸線”,整合提升城市格局與空間品質

江北區現狀空間分散、中心不強。濱江地區以生活功能為主,服務設施配套與整體風貌環境較好;腹地地區以工業生產功能為主,城中村與鄉鎮工業混雜,服務設施配套較少,整體風貌環境較差。可見,江北區的“濱江—腹地”圈層差距顯著。規劃依托主要道路,構造科技創新與城市服務兩條軸線:東西向科技創新軸串聯科研中心、創意中心、科創服務及文創中心等多個科技創新服務組團;南北向城市服務軸線串聯陸港服務中心、莊橋商務服務中心及謝家商業中心等多個片區綜合服務中心。通過構筑“十字軸線”,促使濱江地區的功能向腹地地區滲透,全面提升腹地地區的城市功能與品質。

2.1.2 融合自然,構建山前風景地區的空間秩序

北部翠屏山地區現狀山前地區空間分散,主要包括慈城古鎮、慈城新城、浙東大運河(寧波段)及蓀湖周邊地區,該片區整體特色彰顯不足,雖然完整保護了慈城古鎮的歷史風貌,但是整體建設形象不佳,感知度低,以傳統觀光為主,人氣不足。蓀湖周邊地區以房地產開發為主,功能單一,濱湖岸線單一,缺乏吸引力。規劃以浙東大運河為骨架,串聯沿線多個展示節點、景觀節點和城市生態公園,將運河生態走廊打造成為特色運河公園帶,將小鎮與自然環境有機融合,同時依托現狀特征,打造布局緊湊、小巧精致的科創智造、文旅休閑和健康養生3個特色小鎮。

2.2 功能織補

2.2.1 推動存量更新,補充區級公共服務中心

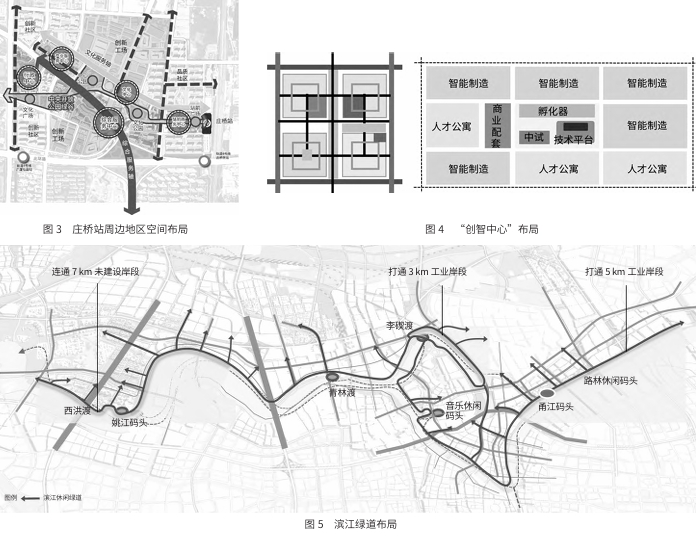

江北區空間更新潛力巨大,現狀存量用地以閑置用地、可挖潛居住用地和可挖潛工業用地為主。其中莊橋站周邊地區是典型的樞紐周邊更新潛力地區,現狀以工業用地為主,混雜著馮家村與西邵村兩個城中村,總體質量一般。未來該地區規劃定位為江北區中部的活力中心,是展現江北區形象的城市門戶,以及引領迭代更新的升級示范片區。針對樞紐地區站場與周邊用地功能不匹配的問題,規劃積極推動莊橋站站前地區存量更新,結合莊橋站和地鐵4號線復合樞紐,帶動站前地區整體更新。同時,規劃打造連續的中央開放公園綠谷,集聚公共服務功能,串聯文化、商業、酒店、辦公等服務設施,營建高品質環境,推動保留工業向“研發+孵化”產業轉型,打造特色創新創意空間。見圖3。

2.2.2 植入創智中心,推動園區向創新型轉型

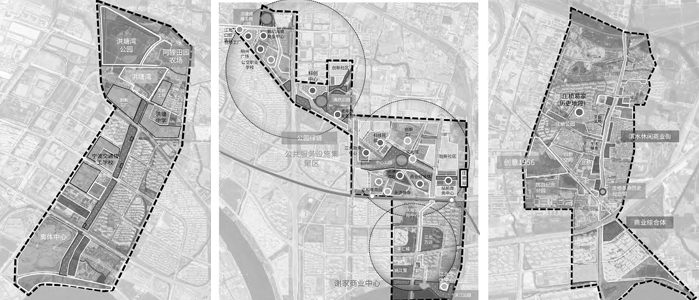

規劃針對寧波市現狀街鎮工業園產業同質、創新不足等問題,推動工業園區升級改造,騰退低效工業用地,在微更新中植入科研功能、居住和商業功能,構建園區轉型引擎,貫通創新轉化與智能制造;通過疊加城中村、文化資源點、低效用地及軌道線網和站點,識別潛在可利用的創新空間;利用工業更新,騰退低端企業,提供更多的低成本辦公空間和眾創空間;推動城中村微改造有機更新,引導形成青年創業人群集聚的特色聚落。見圖4。

2.2.3 提升文旅服務,發展“3+3+6”休閑經濟

針對現狀慈城古鎮保護利用不足的問題,規劃塑造慈孝文化、運河文化、民俗文化3大文化品牌,劃分慈孝古鎮、古鎮客廳和民藝新鎮3大區段,實施環城公園、特色博覽、旅游門戶、運河公園、山水漫步和民藝大集市6大工程,以激發古鎮活力,提升文旅服務,發展休閑經濟。

3.3 生活織補

3.3.1 重塑魅力濱江帶,由“生產”轉向“生活”

針對濱江岸線品質差、環境不佳,以及重點區段缺乏景觀塑造等問題,規劃以觸媒項目為引領,促進濱江空間功能提升,重塑魅力濱江帶。一是增加連接兩岸的過江通道,完善通道體系,加強兩岸空間聯系。二是全線貫通濱江休閑綠道,結合骨架景觀河向腹地延伸,提升步行空間體驗。三是利用航道資源,通過游船航線串聯文化景觀節點,增強濱江空間體驗。四是結合景觀資源特色,建設并升級濱江綠帶,塑造運動灣、生活岸、老外灘、創新港4段濱江文化主題區段,展示城市文化魅力。見圖5。

3.3.2 整治內部景觀河,以水脈“提品質、優生活”

規劃以水為脈提升空間品質,通過整治茅家河、洋市中心河—青林河、莊橋河等3條城市內部景觀河,激活中心腹地、引領空間品質提升。對于茅家河,將其消極濱水空間改造為帶狀公園和休閑空間,塑造開敞空間與慢行體系,構筑一條通江綠軸,鏈接奧體中心與洪塘灣片區。對于洋市中心河—青林河,結合兩岸工業企業改造,構建公園綠鏈,重塑兩岸景觀環境,引領城市腹地存量更新與品質提升。對于莊橋河,通過微更新塑造兩岸生活慢街,增加街旁公園,形成連續的濱水步行空間,結合社區更新,植入文創空間與服務設施,促進莊橋老街提升。見圖6。

圖6?茅家河(左)、洋市中心河—青林河(中)和莊橋河(右)更新布局

三、結束語

在國土空間規劃體系下,區級戰略規劃與現行的“五級”規劃體系可以完美銜接,并在各級規劃中發揮其前瞻性研究的重要作用。在高質量發展的現實要求下,空間規劃的對象已從“愿景格局”轉為“空間藍圖”,戰略規劃以實施為導向,運用多種方法和工具來提高規劃在復雜空間的治理能力。本文結合寧波市江北區戰略規劃編制實踐,從規劃體系和空間治理兩方面論證了區級戰略規劃的編制路徑。寧波市江北區戰略規劃通過多方聯動,精準傳導并落實市級管控要求;以實施為導向,引領市級重要平臺進行空間落位,并生成行動計劃,以點帶面,將過去愿景格局式規劃轉為空間行動作戰藍圖。(作者:張娜,李浩,張賡)