我國機器人產業起源于 1970 年初,近年已躍居為第一機器人市場,安裝量全球第一。現階段我國機器人產業規模不斷擴大,國家與地方也出臺了一系列政策支持產業技術研發,現階段工業機器人與服務機器人已經分別進入初步產業化和產業孕育階段,涌現出沈陽新松、廣東數控、科沃斯等領先企業。但與日本等發達國家相比,我國機器人產業仍存在技術水平不足、本土企業規模小等問題,因此,本文通過剖析對日本機器人產業國際競爭力的影響因素,可以對我國起到借鑒作用,有利于我國機器人產業穩步發展與國際競爭力的提升。

一、中國機器人產業國際競爭力現狀

1.1市場規模持續擴大,應用領域多元

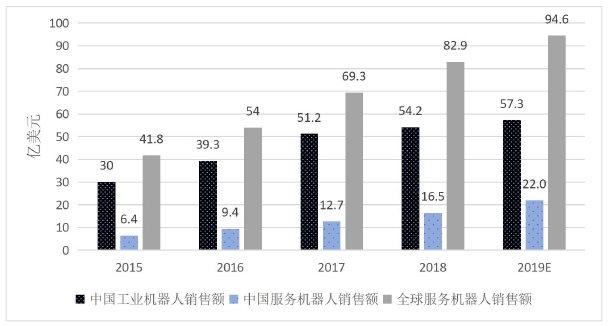

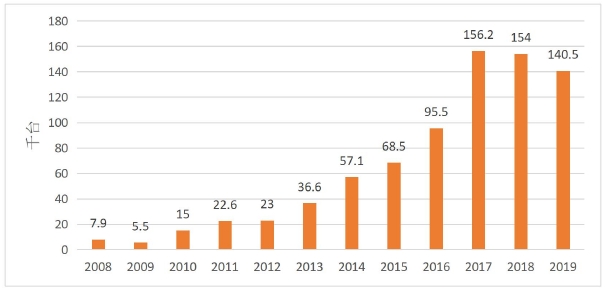

伴隨著工業4.0的提出、勞動力成本優勢減弱等因素的影響,我國對機器人的需求量直線上升,市場規模迅速擴大。2013年以來我國工業機器人市場規模始終保持全球第一,機器人銷售額保持穩定上升趨勢(見圖1.1),年度安裝總量自2009年至2017年實現了八連增(見圖1.2),2017年新安裝量達到15.62萬臺,在隨后兩年略有下降,但始終位列世界第一。從主要應用領域來看,汽車和電子產業年安裝量占比超過50%,其次是金屬機械、塑料橡膠、食品、制藥及化妝品等領域。從機器人密度來看,中國工業機器人在2017年超過世界平均值達到108臺/萬人,并在2019年進一步提升到187臺/萬人,未來工業機器人密度將持續增長。

圖1.1 2015-2019E中國機器人銷售額及世界服務機器人銷售額

圖1.2 2008-2019中國工業機器人安裝量

在服務機器人領域,與工業機器人追隨者身份不同,中國發展較晚,但產業成長速度快(見圖1.1)。IFR的報告中顯示,中國服務機器人的國際市場占有率達到25%,約22億美元,主要在家用服務(教育、清潔機器人等)、醫療服務與公共服務機器人方面推進市場應用,細分占比分別為62%,24%與14%,家用服務領域中的掃地機器人在量產規模與市場化程度中均位列第一。現階段服務機器人仍處于產業發展初期,且短期內應用領域較為固定,但國內的廣大市場與未來的新興技術將會對其通用性與數字化發展提供深層動力。

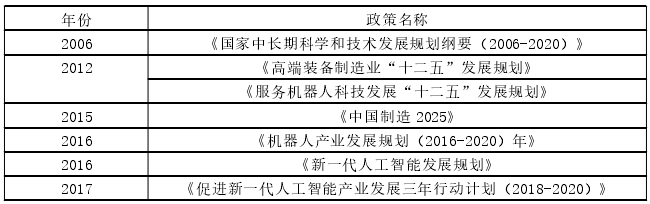

1.2 國家高度關注支持,政策層出不窮

國務院在2006年發布的《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020)》中,首次將智能機器人列入先進制造前沿技術,此后政府先后頒布了一系列政策措施,積極引導推進機器人產業的發展,并在“十二五”期間,將工業機器人列為重點發展領域。在“中國制造2025”中明確將機器人列為十大重點領域之一,提出要積極發展工業、服務機器人與機器人系統集成,加快促進龍頭企業形成,并將現代人工智能技術合理與機器人進行融合,促進其在新時代下的市場化應用。截至目前,政府已出臺了多項政策給予機器人產業支持(見表1.1),各地政府也積極參與到產業發展中來,自上而下的政策體系正在逐步形成,帶動了產業發展的繁榮。目前國內已形成了機器人產業集群100多家,主要從事機器人研發、制造、應用于配套工作,并在各省市推進機器人產業園的建設,在22個省市建立產業園數量達到60個,其中廣東9個、河北與江蘇緊隨其后,各有6個。政府政策為競爭力的提升注入了長期動力。

表1.1 近年國家出臺機器人產業相關政策

1.3國內外企業蓬勃涌現,技術水平提高

由于中國的巨大市場,國際機器人龍頭企業紛紛在國內進行布局,ABB、發那科、安川電機等紛紛在華設廠,或以擴展銷售渠道為切入點,將生產、研發與工程中心乃至全產業鏈轉移至中國,或通過整機組裝逐步滲入到核心零部件生產,與國內企業深入合作,并逐步擴展服務機器人市場。

與此同時,國內機器人企業截至2017年6月達到3800多家,呈爆發式增長,涌現出一批具有雄厚實力的企業領頭人,如沈陽新松機器、廣州數控、南京埃斯頓等一批工業機器人企業。沈陽新松機器人產品線涵蓋工業、特種、智能服務機器人等五個系列,在機器人技術方面占據國內領先地位,其產品能夠填補國內的技術空白,削弱了國外企業的壟斷;廣州數控精耕于伺服電機、數控系統等領域,致力于中國智能裝備制造業競爭力提升的研究,具備提供成套智能裝備解決方案的能力。服務機器人企業中,涌現了如科沃斯、小米、石頭等在家用清潔機器人中占據主要市場的企業;大疆無人機在無人機領域內占據領先地位;小度、小愛同學等人工智能走進千家萬戶。

在技術專利方面,一方面,在我國機器人領域持有專利數量排名前十的專利權人中僅有三家企業,分別為國家電網、山東魯能及科沃斯,反映出機器人專利主要掌握在高校與科研機構中;另一方面,企業專利申請速度加快,如新松機器人自2014年起加快專利申請速度,2017年的專利申請量超過80件;廣州數控從2012年開始進行相關專利申請,截至2017年專利總量24件,逐漸緩慢增長。國內在部分機器人核心技術與人工智能方面已經較為成熟,對于工業機器人的部分零部件諧波減速機與伺服電機均可以實現國內自主生產;在人工智能的研究方面,相關成果數量世界領先,人機交互、模塊化自重構、無人機等均有一定的技術優勢,通過人工智能與互聯網的高度融合,國內機器人有望進一步走向世界。

二、中國機器人產業國際競爭力提升中存在的問題

2.1產業鏈有待完善

我國機器人企業大部分集中于產業鏈中下游,關鍵性的上游核心零部件部分由于受到技術水平的制約,與國外有著巨大差距,不能保持供給的絕對安全;中游部分本體市場由于外資企業口碑好,性能高,雖然本國發展速度很快,但依然無法占據主要位置;下游企業門檻低,數量多,但激烈的競爭使得企業難以擴大規模,惡性競爭愈發嚴重,雖產業鏈已基本形成但上中下游體系并未完整構筑,產業鏈內部發展呈現出不平衡的態勢。從發展模式上看,我國機器人產業仍類似美國模式,生產的機器人本體與零部件數量較少,未探索出符合中國特色的機器人產業發展模式。機器人產業應用主要面向國內市場,沒有從根本上考慮國際化戰略布局,提前進行下一代機器人的發展規劃,依然在走傳統的依靠模仿進行發展的道路,這對從根本上提升競爭力水平造成了阻礙。

2.2 核心技術進口依賴度高

雖然國內一批機器人企業日益崛起,為技術提升作出了貢獻,但產業總體技術水平仍難以滿足相應部件的技術要求,使得國內機器人在零部件方面難以擺脫對進口的高度依賴,成本壓力使得機器人整體的成本高居不下,利潤率難以提升。由于國際知名企業已經建立了穩定的地位,市場接受度高,而國產產品性能較差,市場難以擴展。在中國,70%以上的新型機器人是從國外供應商處進口的;2013年,ABB、庫卡等企業打起價格戰,出口價格降低20%-30%,更是使得各企業發展雪上加霜。大多數中小企業并未建立自己的研究所、實驗室,只是進行簡單的模仿組裝。

在整機方面,我國除服務機器人與他國差距較小外,其他領域仍呈現落后的態勢。機器人技術在人機對話、移動技術等方面對外依賴度較高;而在核心部件方面,國內產出的RV減速機在精密度、耐久度等方面仍缺乏競爭優勢,在實際應用上落后于外資企業;專利申請方面,我國專利申請量逐年增多,但專利強度低,以沈陽新松為例,其現有的工業機器人專利中,強度大于60的專利僅占比9.7%。且由于主要專利權人多為各大高校與科研院所,技術轉化流程多,與主要專利人為企業的日本相比技術應用耗時長、資金需求多,也成為了制約技術競爭力提升的因素之一。

2.3 行業標準待完善

在政府頒布的一系列產業政策的帶動下,我國機器人的普及度提升,同步帶動了汽車產業與機械產業等傳統制造業的生產水平,但行業標準不完善使得機器人產業內部出現了質量水平不一致、產品匹配難度大等問題。我國機器人產業得到國家高度重視,使得企業紛紛涉足機器人產業,但由于產業進入門檻低,簡單的系統集成便能從中獲利,使得許多企業盲目加入,忽略了該產業技術密集型、人才密集型的特征,沒有進行產品的定位規劃與長遠目標的制定,只圖一時的利益,產品缺乏安全標準等規范,而外國企業由于統一標準的優勢穩定了市場占有率,使得市場的惡性競爭進一步加劇。

我國機器人產業目前已發布機器人標準共計100余項,其中基礎標準27項,工業機器人標準20項,整體數量有明顯提升,但在服務機器人方面的標準僅4項,在家用及個人服務機器人方面的標準存在缺失。同時,有部分傳統機器人標準建立較早,標準落后于現階段展業發展,不能很好的匹配技術創新與產業需求,基于此現狀,我國機器人產業行業標準的水平仍需進一步提升。

2.4 企業規模小且市場占有率低

我國機器人企業數量多,但普遍規模較小。據統計我國工業機器人領域有超過90%的企業年產值低于1億元,國內龍頭企業的規模也不過10億元左右,對比發那科、安川電機等年產值超過100億的外資企業上升空間仍十分巨大。從不同的應用領域來看(見圖1.3),外國供應商仍占據國內50%以上的市場,特別是在汽車產業,外國供應商的供應量占據了90%以上,在電子產業也占據了50%以上。由于長久以來對外資企業的依賴,我國國內企業市場占有率提升難度加大,品牌效應較弱,我國迫切需要帶動龍頭企業發展,縮小競爭力劣勢,形成品牌效應。(作者:趙爾璐)

圖1.3 2017、2018年中國工業機器人年度供應量(千臺)