本章將提出新發展階段廣州海洋產業發展方向與重點,助力廣州海洋經濟高質量發展、海洋創新發展之都建設取得成效。

新發展階段海洋產業發展方向與重點

(一)發展方向。充分發揮海洋高質量發展戰略要地作用,通過聚焦海洋主導產業關鍵環節進行補鏈、海洋戰略新興進行延鏈、海洋潛力產業進行建鏈,增強海洋產業鏈發展韌性,構建更具競爭力的現代海洋產業體系,為廣州在海洋強省和海洋強國建設征程中走在前列做出更大貢獻。

(二)發展重點

1、在海洋交通運輸業方面,做大做強產業鏈條核心。增強廣州國際航運樞紐競爭力,積極推進海洋交通運輸基礎設施建設,構建江海聯運、海鐵聯運、海空聯運網絡,推動形成與粵港澳大灣區重點港口優勢互補、錯位發展的港口、航運、物流和配套服務體系。積極拓展國際航運物流網絡,深化友好港口間合作發展,建成粵港澳大灣區重要門戶和“一帶一路”重要節點。推進港航數字化和智能化建設,重點推進南沙港區自動化系統建設,推廣北斗導航、5G等新技術與智慧港口建設的深度融合。建立現代航運金融服務體系,搭建資源要素互通的粵港澳大灣區航運服務平臺。

2、在海洋旅游業方面,著力推動產業鏈提質升級。加強資源整合和文化挖掘,重點打造系列主題鮮明的海洋文化地標、親海空間、海洋科普與教育場所等重點文旅設施,積極引入海洋旅游新業態,持續提升核心產品吸引力。推動郵輪旅游產業鏈向高級化和現代化升級,積極探索粵港澳大灣區郵輪旅游產品綜合開發,打造全球知名的國際海洋文化旅游品牌。

3、在海洋化工業方面,加快促進產業鏈高端化發展。鞏固精細化學品及日用化學品發展優勢,著力發展高性能合成材料、化工新材料等高端綠色化工產品。發揮中石化廣州分公司等龍頭企業對重點產業鏈的引領帶動作用,提升廣州石化基地國際競爭力。

4、在高端船舶與海洋工程裝備制造業方面,全力提升全產業鏈現代化水平。面對國家戰略需求和產業發展趨勢,積極推動產品結構綠色化、智能化、數字化發展。加強“鏈主”企業聯合上下游資源開展核心技術攻關,提升高端船舶與海洋工程裝備國產化水平。支持建設中船廣州智慧海洋創新研究院等一批具有國際領先水平的研發中心,助力廣州建設高端船舶與海洋工程裝備制造基地。

廣州海洋經濟發展的資源條件

(一)地理區位條件。廣州地處廣東省中南部,毗鄰港澳,瀕臨中國南海,具有因海而興的歷史發展特征。從古代海上絲綢之路始發港口,到近代國內最早的對外通商口岸,再到改革開放前沿陣地,廣州商都地位不斷提高。近年來,廣州作為國家中心城市、粵港澳大灣區核心城市和綜合性門戶城市,在海洋強國戰略實施、海洋強省建設和“一核一帶一區”區域發展新格局構建等方面持續發揮核心引擎作用。

(二)陸海資源條件

1、海洋空間資源。廣州海洋功能區劃范圍北起廣州港黃埔港區西港界,東至東江北干流增城三櫥口,西至洪奇瀝與中山市交界,南至伶仃洋進口淺灘南端,海域面積399.92平方千米,主要用海類型包括工業、交通運輸、旅游娛樂和漁業。大陸海岸線約209.9千米,海島岸線長約136.2千米。擁有海島14個,其中居民海島5個。同時,公眾親海空間不足、交通可達性較低、親海環境綜合質量有待提升等問題依然存在。

2、海洋生物資源。廣州地處亞熱帶沿海,河網密布,屬于咸淡水混合區,是許多海洋生物的產卵、棲息和繁殖場所。漁業資源較為豐富,主要包括隨咸水上溯至珠江口附近繁殖的黃鯽、青鱗等,從咸水溯江作洄游產卵的鰣魚、黃魚等,從江河入海洄游產卵的日本鰻鱺和常年在江河繁殖的鱸魚、廣東魴等四種類型。2021年,廣州海水產品產量14.20萬噸,增長14.4%。

3、海洋旅游資源。廣州旅游資源豐富,擁有以中山紀念堂為代表的紅色文化、以陳家祠旅游景區為代表的嶺南文化、以南海神廟景區為代表的海絲文化、以廣州藝術博物館為代表的創新文化和以白云山風景區為代表的生態山水等五大特色旅游資源。截至2022年6月30日,全市擁有A級旅游景區90個(其中,5A級2家、4A級28家),旅游企業數量和規模位居全國前列。

4、港口資源。廣州港是國家綜合交通體系的重要樞紐和國際樞紐海港及集裝箱干線港,已形成以南沙港為核心、黃埔新港和新沙港為重點、內港港區和內河港為補充的港口體系。隨著廣州港深水航道拓寬工程、南沙國際郵輪母港、南沙港區四期投入使用,南沙港區近洋碼頭工程、新沙港新泊位全面建成,綜合交通樞紐地位不斷強化。2021年,全市港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量分別為6.51億噸和2,447萬標箱,穩居全球第四位、第五位。

(三)社會經濟條件

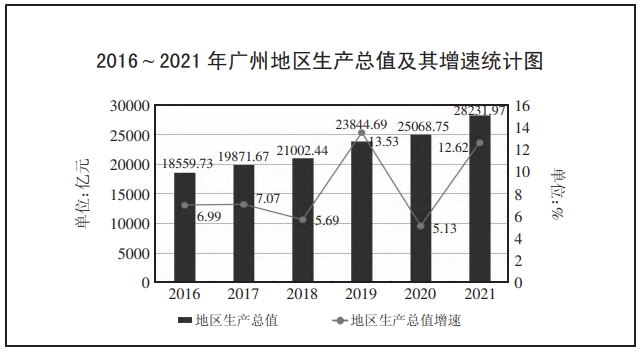

1、陸域經濟。近年來,廣州國家中心城市引領作用顯著增強,經濟實力大幅躍升。2021年,廣州地區生產總值突破2.8萬億元,較2016年增長52.1%,年均增速高達8.75%。產業升級步伐加快,三次產業結構比由2016年的1.2∶31.3∶67.5調整為2021年的1.1∶27.4∶71.6,形成了6個產值超千億元的先進制造業集群、6個增加值超千億元的服務行業,戰略性新興產業增加值占地區生產總值比重接近三分之一。(圖1,數據來源于廣州統計信息手冊(2022))

圖1 2016~2021 年廣州地區生產總值及其增速統計圖

2、海洋經濟。“十三五”時期,廣州海洋經濟綜合實力穩步提升,海洋生產總值從2015年的2,632.8億元增長到2020年的3,146.1億元,年均增速3.6%。2020年,廣州海洋生產總值位居全省第一,占地區生產總值比重約12.6%,占全省海洋生產總值比重約17.8%,海洋經濟已成為廣州經濟社會發展的重要引擎。《2022年廣州市政府工作報告》提出,支持深海科技創新中心基地建設,推動建設全球海洋中心城市,為新發展階段廣州海洋經濟發展提供指引。(作者:劉妙品 魯亞運)