重慶生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)存在產(chǎn)業(yè)的總體量低、產(chǎn)業(yè)布局分散、創(chuàng)新鏈條不完備、高層次人才缺乏等問題,應(yīng)盡快實施大品種培育計劃,加快創(chuàng)新品種研發(fā),完善技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系,打造國家級產(chǎn)業(yè)園區(qū),推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

一、重慶生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

1.1 產(chǎn)業(yè)總體量偏低,企業(yè)規(guī)模偏小

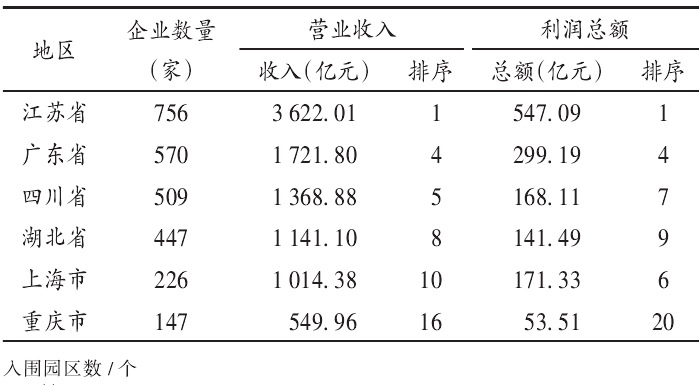

主要比較地區(qū)2020年醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)數(shù)量與營業(yè)收入見表2。重慶醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入國內(nèi)各地排第16位,企業(yè)數(shù)量、營業(yè)收入總額與國內(nèi)重點區(qū)域存在較大差距;營業(yè)利潤率僅為9.73%,國內(nèi)各地排序為第27位,僅高于湖北。重慶生物醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量多,但多數(shù)缺乏自主創(chuàng)新能力,既缺百億級龍頭企業(yè),也缺少先導(dǎo)藥物等創(chuàng)新科技企業(yè),更缺乏具有巨大影響力的大品種和大品牌。2021年,僅重慶智飛生物制品股份有限公司躋身“中國醫(yī)藥工業(yè)百強榜”的藥品研發(fā)綜合實力排行前100強,與國內(nèi)綜合性頭部企業(yè)的差距非常明顯,難以深入?yún)⑴c國內(nèi)甚至全球的產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈分工。

表2 主要比較地區(qū)2020年的醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)數(shù)量與營業(yè)收入

1.2 產(chǎn)業(yè)布局分散,集聚發(fā)展不夠

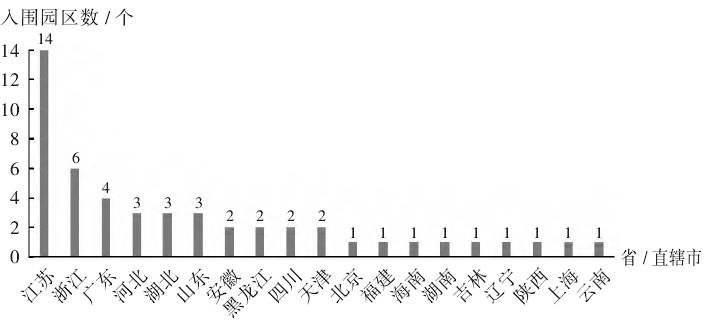

目前,重慶有兩江新區(qū)、重慶國際生物城2個國家級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū),至今未上榜科技部評選的綜合競爭力前50強的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)。2022年綜合競爭力前50強生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)省市分布見圖2。西部地區(qū),四川省有成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、成都醫(yī)學(xué)城2個園區(qū)入榜,陜西省有西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)入榜。與江蘇省以泰州為主體的六大產(chǎn)業(yè)基地,上海市以浦東基地為核心“1+5+X”產(chǎn)業(yè)布局,廣東省以廣州、深圳國家生物產(chǎn)業(yè)基地和中山國家健康科技產(chǎn)業(yè)基地為核心的產(chǎn)業(yè)布局等優(yōu)勢發(fā)展地區(qū)比較,重慶市“1+5+N”的產(chǎn)業(yè)集聚群在企業(yè)匯集程度、產(chǎn)值貢獻率等方面存在較大差距,集群布局的數(shù)量和縱深均有不足。同時,各園區(qū)差異化發(fā)展定位不清,導(dǎo)致招商引資缺乏統(tǒng)籌,嚴重制約產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。

圖2 2022年綜合競爭力前50強生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)省市分布

1.3 創(chuàng)新鏈條不完備,高層次人才缺乏

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資源的承載力與該地區(qū)的創(chuàng)新資源密切相關(guān)。重慶市符合藥物非臨床研究質(zhì)量管理規(guī)范(GLP)的機構(gòu)僅1個,具備6項試驗資質(zhì),而江蘇省、廣東省、上海市、四川省等地不僅具備9項試驗資質(zhì),機構(gòu)數(shù)量也遠超重慶。截至2018年12月,重慶市符合藥物臨床試驗質(zhì)量管理規(guī)范(GCP)的機構(gòu)28家,同期江蘇省、廣東省、上海市、湖北省、四川省分別擁有139家、149家、136家、68家、42家。且重慶市藥物臨床試驗機構(gòu)大部分為三級醫(yī)院,真正具備臨床試驗經(jīng)驗并長期開展相關(guān)工作的醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量很少,特別是在生物等效性(BE)及Ⅰ期臨床研究方向。相比江蘇、廣東等省份,重慶還缺乏完整的藥物安全性評價平臺、藥效動力學(xué)評價平臺、中試放大平臺、合同研究組織(CRO)平臺、合同生產(chǎn)組織(CMO)平臺等的承接能力均較弱。重慶市醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)從業(yè)人數(shù)達5.57萬人,一般性從業(yè)人員已初具規(guī)模,但高層次人才匱乏,現(xiàn)有生物醫(yī)藥相關(guān)高層次人才與江蘇省、湖北省、四川省等地的差距顯著。

1.4 研發(fā)投入不足,創(chuàng)新意識不強

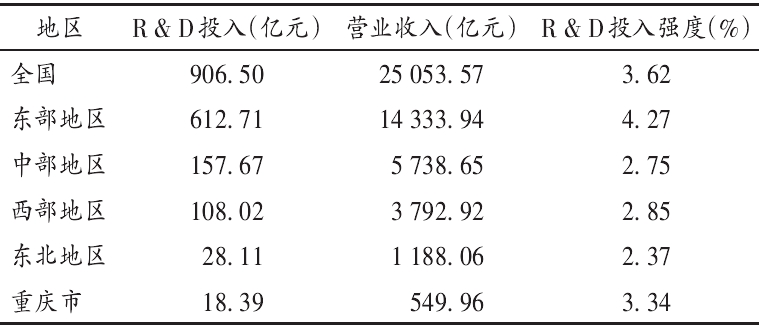

根據(jù)2020年生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)R&D投入情況分析,重慶市R&D投入強度為3.34%,略低于全國水平(3.62%),遠低于東部地區(qū)水平(4.27%),詳見表3。從創(chuàng)新藥研發(fā)來看,2018年,國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心共承辦680件新藥受理號,其中重慶申報7件;2018年至2022年,重慶有24個1類新藥獲批開展臨床試驗,而上海市、北京市、四川省獲批的數(shù)量分別超過700個、200個、100個。

表3 2020年生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)R&D投入情況

二、重慶生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策與建議

重慶市應(yīng)繼續(xù)立足國家創(chuàng)新藥物孵化(重慶)基地、國家中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)(重慶)基地、國家醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)(重慶)示范基地建設(shè),圍繞創(chuàng)新驅(qū)動和高質(zhì)量發(fā)展2條主線,開展以下4個方面的工作。

實施大品種培育計劃:開展全市范圍的品種調(diào)研,將臨床療效確切、質(zhì)量可靠、年銷售收入超過5000萬元的品種和有市場潛力的獨家品種列入大品種培育計劃,支持開展工藝優(yōu)化、質(zhì)量標準提升、臨床評價等工作,做大生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)存量。

加快創(chuàng)新品種研發(fā):進一步優(yōu)化《重慶市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專項實施細則》,提高對創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)的支持力度,圍繞高端數(shù)字醫(yī)學(xué)影像和診斷設(shè)備、新型抗體、重組蛋白質(zhì)藥物、細胞治療等開展生物醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā),推動中藥經(jīng)典名方開發(fā),做大生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增量。

完善技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系:鼓勵建設(shè)GLP中心、GCP中心等公共技術(shù)服務(wù)平臺,引進并培育國內(nèi)一流的CRO平臺,推進藥物一致性評價實驗室建設(shè),探索醫(yī)藥合同定制研發(fā)生產(chǎn)(CDMO)新模式。依托“鴻雁計劃”“重慶英才計劃”等引進高端人才及其團隊來渝創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入創(chuàng)新活力。

打造國家級產(chǎn)業(yè)園區(qū):集群化發(fā)展是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的競爭利器,生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展一直受到各國的重視。要增強產(chǎn)業(yè)集群競爭力,將重慶國際生物城、兩江新區(qū)打造成西部生物醫(yī)藥高地和國內(nèi)知名的生物產(chǎn)業(yè)基地。首先,要注重產(chǎn)業(yè)集群基于現(xiàn)有基礎(chǔ)形成差異化、關(guān)聯(lián)化和特色化發(fā)展定位,避免低水平的重復(fù)建設(shè),有針對性地開展延鏈、補鏈、強鏈招商;其次,支持鼓勵園區(qū)企業(yè)從傳統(tǒng)醫(yī)藥加工制造向創(chuàng)新研發(fā)轉(zhuǎn)型,集聚各類創(chuàng)新資源,構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研一體化基地,提升行業(yè)整體的新產(chǎn)品研制能力。(作者:徐進,劉姝,張應(yīng),李娜)