四川EOD模式的探索歷程

按照國家對探索EOD模式的有關部署,四川積極參與推動將EOD模式由理念落到實處,先后成功組織申報兩批次(5個)國家EOD試點項目,并推動EOD項目實施進入常態化階段。

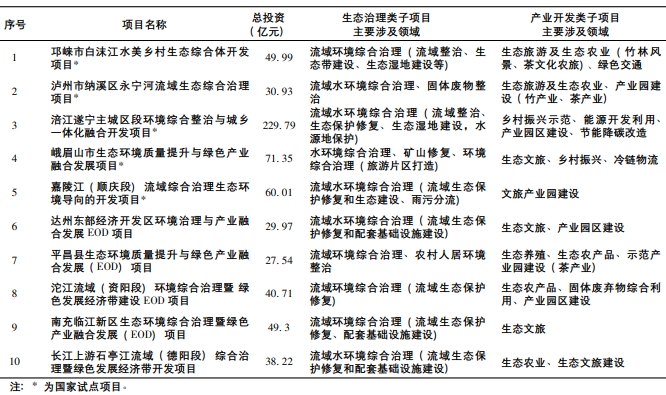

1.1組織實施兩批次國家EOD試點項目

2021年4月,生態環境部、國家發展改革委、國家開發銀行聯合印發了《關于同意開展生態環境導向的開發(EOD)模式試點的通知》(環辦科財函〔2021〕201號),同意全國范圍內36個項目開展第一批EOD模式試點工作,其中,四川成功申報3個項目(詳見下表),建設期限為2021-2023年。2022年4月,生態環境部、國家發展改革委、國家開發銀行聯合印發了《關于同意開展第二批生態環境導向的開發(EOD)模式試點的通知》(環辦科財函〔2022〕172號),同意全國范圍內58個項目開展第二批EOD模式試點工作,其中,四川成功申報2個項目(詳見下表),建設期限為2022~2024年。

表 四川組織實施EOD項目(含國家試點項目)基本情況

1.2 EOD項目實施進入常態化階段

2022年初,生態環境部辦公廳印發了《關于印發〈生態環保金融支持項目儲備庫入庫指南(試行)〉的通知》(環辦科財〔2022〕6號,以下簡稱《入庫指南》)和《關于生態環保金融支持項目管理系統上線的通知》(環辦便函〔2022〕37號),《入庫指南》中明確,“EOD項目中生態環境治理內容需符合入庫范圍要求,有明確的生態環境改善目標,產業開發要符合國家和地方產業政策、空間管控等各項要求……,各省(自治區、直轄市)每年入庫EOD項目原則上不超過5個”,標志著EOD項目的組織、申報與實施進入常態化階段。

根據文件精神,為持續拓寬生態環境保護投融資渠道,積極引導金融機構資金投入,四川省生態環境廳于2022年4月印發了《關于開展我省生態環保金融支持項目常態化謀劃與儲備工作的通知》(川環辦函〔2022〕136號),開展四川省生態環保金融支持項目常態化謀劃與儲備工作,包括EOD項目的常態化組織實施。截止目前,在兩批次國家試點項目基礎上,四川又成功組織實施5個EOD項目(詳見下表)。

四川EOD模式典型案例及經驗做法

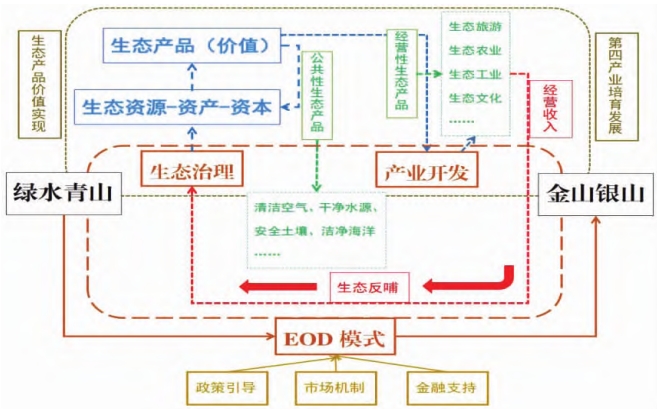

EOD模式作為一種新型項目組織實施方式,要求具有較強的理論基礎支撐,深入思考“兩山”如何轉化、生態產品價值如何實現、第四產業如何發展,準確把握項目邊界、項目間深度融合并能夠提出明確可量化的生態環境治理目標等。因此,難免在實踐中存在一些偏差。針對上述關鍵科學問題,結合前期研究基礎,在此本文提出EOD模式與踐行“兩山理論”等重要相關概念之間的邏輯關聯框圖(詳見下圖),并綜合分析四川各EOD項目實踐中存在的主要問題。

圖 EOD模式與“兩山理論”及相關概念的邏輯關聯框圖

一、少數地方政府對EOD模式理解還不夠深入

少數地方政府在組織謀劃探索EOD模式時,存在把EOD模式簡單理解為解決基層生態環境投入不足的利好政策,盲目包裝“一切可以包裝的”項目的現象。沒有做到充分考慮生態治理類項目是否圍繞解決當地突出生態環境問題和重點生態環保工作任務、是否具備明確的生態環境質量改善目標,產業開發類項目是否成熟、是否具備必要要素保障和較高的發展潛力,以及各子項目之間是否存在較強關聯性、能夠深度融合。這樣包裝出來的項目,難免與EOD模式“以生態環境為導向”的宗旨及實施初衷產生一定偏離。

二、個別項目落地實施調整變化大

EOD模式普遍領域跨度大、實施周期長、參與各方多、實施難度高,建設期一般為3年、運營期則長達20至30年,個別項目由于初期謀劃過程中未主動落實項目落地必需的規劃、立項、環評、土地等保障要素,對項目整體反哺能力的測算存在刻意“美化、泛化”的傾向,甚至將未來政府稅收收入和土地出讓收益等列入測算范圍,同時沒能主動對接金融機構了解信貸政策及優先支持方向,錯誤認為納入國家EOD試點項目就是進了“保險箱”,各有關主管部門都要為其實施“開綠燈”,金融機構必須給予其所需的全額金融支持,甚至錯誤認為可以突破現有法律法規限制,導致真正實施起來寸步難行。在此,必須強調EOD模式是一種在“守正”基礎上的“創新”,不得突破現有的各項法規政策約束。此外,還出現極個別實施主體,在面對項目難以推進的困境時,未經批準擅自修改經國家批準同意的試點項目實施方案的現象。

三、金融機構參與仍有不足

整體來看,金融機構在EOD模式實施過程中參與程度和支持力度尚存在不足。一方面,目前階段金融機構尚未針對EOD模式項目制定傾斜性的貸款政策、信貸產品,主要還是要求EOD項目按照原有貸款政策去匹配、貼近,但EOD模式本身貸款額度大、涉及領域多元,且含有大量無收益、公益性子項目的特征,決定了其天然無法滿足金融機構篩選項目的偏好,在無專有政策的傾斜支持下,僅靠行業主管部門加強指導或項目實施主體努力溝通是難以解決的。另一方面,實施過程中還出現了個別金融機構拒絕將EOD無收益(生態治理類)和有收益(產業開發類)子項目進行打捆融資的現象,盡管確實存在“銀行作為我國間接融資金融體系的主體,受到多方面展業約束與監管規范,同時作為一個盈利主體,它天然地會盡可能趨利避害、選擇最有利于自身發展的策略,努力尋求風險與收益的平衡等”的客觀約束,但直接導致EOD項目難以融資落地、無法發揮其能夠“通過‘肥瘦搭配’,實現生態反哺,打通生態產品價值閉環”的最大優勢。

四、結論與建議

目前,四川EOD模式實施仍處于并將在未來一段時期內處于探索階段,盡管實施過程中尚存在項目邊界不夠清晰、生態環境效益目標不夠明確、管理不夠規范等問題,但在開展大量探索的過程中積累了好的經驗做法。建議在后續實踐過程中,針對EOD模式的理論支撐、風險評價及全周期監督管理機制、政策保障機制等開展深入研究,更好推動EOD項目扎實落地并取得更好成效;針對投融資難點問題,要持續主動拓寬思路,以政策性銀行貸款為基礎,鼓勵商業銀行逐步深度參與,綜合運用政府債、專項債、綠色債券、投資基金等,嘗試基礎設施不動產投資信托基金(REITS)等創新路徑。同時,加強梳理、總結、宣傳典型案例,以期為省內外進一步組織實施好EOD項目提供支撐與借鑒。(作者:于倩楠,李 政,文 芒,陽 愷,彭 勇)