以城聚才、以才促產、以產興城是提升城市能級、跨越式發展、重構空間體系和重塑經濟地理的重要動力。研究以蘇州納米科技城C地塊規劃設計實踐為例,探討如何以新時代發展理念引領產業園規劃建設、推動產業園區“產城人文”融合發展,從綠色低碳、開放共享、特色創新3個方面進行設計構思,通過納米科技城規劃布局和建筑設計貫徹落實新發展理念的具體路徑為相關建設提供參考。

產業園的規劃建設應響應國家創新驅動、綠色低碳發展戰略,貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念。對設計者而言,立足園區、放眼城市、聚焦于人,如何以新發展理念指導規劃設計、助力產業園區提升品質、真正實現“產城人文”融合發展,是當前產業園規劃設計中需重點研究的問題。

一、項目概況

蘇州納米科技城位于蘇州工業園區,東側為廣賢街,南側為獨墅湖大道,西側為中環東線,北側為金雞湖大道,總占地面積約100hm2。根據“總體規劃、分期開發、逐步細化”的開發理念,蘇州納米科技城累計建成載體近50萬m2、簽約落戶約460家相關企業,是全球最大的納米技術應用產業綜合社區、國家納米技術國際創新園、國家納米高新技術產業基地和核心區。

蘇州納米科技城根據規劃分為A、B、C、D、E、F6個地塊,如圖1所示,其中外圍A、B、D、E地塊為研發生產區,以孵化、加速、中試等功能為主;中心C、F地塊為產業核心區,以科研、配套、商務辦公等功能為主,作為納米科技城的發展引擎,是功能高度復合、環境優越、配套完善的中心區域。蘇州納米科技城C地塊位于納米科技城環路內、啟慧路以北區域,占地面積約7.17hm2。地塊西北角已有4棟建成建筑,主要功能為餐飲配套用房和辦公研發用房。設計新建部分主要包含2棟高層總部辦公樓、4棟研發樓和1棟餐飲配套樓,總建筑面積約21.70萬m2。

二、設計目標

納米科技城是貫徹落實蘇州工業園區建設世界一流高科技產業園區戰略部署的重要依托。在新發展理念引領下,設計希望營造綠色低碳、充滿活力、特色鮮明的現代產業園區,由此充分激發經濟、社會、文化活力,帶動城市由點到面、由下至上蓬勃發展。基于對蘇州納米科技城整體規劃的研究和分析,結合C地塊現狀,提出3個目標。

2.1低碳生態——綠色園區

綠色生態即健康與生命力,踐行生態文明建設理念,以生態低碳標準進行園區建設和管理,通過空間結構、交通體系、建筑設計和綠化景觀的構建,將生態低碳理念以微觀的具體形式落實到設計中,推進低碳園區建設。充分尊重現狀條件,利用好生態景觀資源,改造提升園區環境品質;最大限度進行節能、節地、節水、節材設計,貫徹實施綠建標準;將納米科技城打造成為生態園區、生產與生活的綠色家園,實現人、建筑與環境和諧共生。

2.2開放共享——活力園區

人既是科技創新的主體,又是產業園發展的前提條件,故產業園需要完善的公共服務設施和充滿活力的工作環境。C地塊作為產業園核心,完善的配套設施不可或缺,既能滿足地塊自身發展需求,又能發揮共享作用,增強區域輻射帶動力。創新產業園空間布局形態,營造開放共享、充滿活力的園區氛圍,滿足生產生活、休閑游憩的多元需求,幫助科創人員釋放工作壓力、激發內生動力、迸發創新活力。

2.3納米主題——特色園區

蘇州納米科技城重點聚焦微納制造、納米新材料、第三代半導體、納米大健康等四大領域。2010年,納米技術產業被確立為蘇州工業園區的區域戰略產業,后又成為蘇州的品牌產業、江蘇省特色產業。經過多年持續建設,蘇州納米產業能級全面躍升,多個重點發展方向獲得“國字號”加冕,以一流產業創新集群之勢,邁向全球產業制高點,“納米”品牌享譽海內外。

納米科技城不應僅是產業園區,更應是風格鮮明、獨具特色的蘇州“區域名片”“城市名片”。設計者應增強創新意識,將產業主題融入規劃設計,以富有時代特色的視覺化語言構建納米科技城獨特的形象,豐富城市文化內涵,為城市發展注入新的活力和內容。

三、規劃布局

納米科技城總體規劃由德國海茵建筑設計公司主持完成。規劃方案以我國古代城市結構為原型,以納米層級模數為命題,通過區內路網組織,形成“外城”和“內城”,涵蓋園區生產生活各項功能。

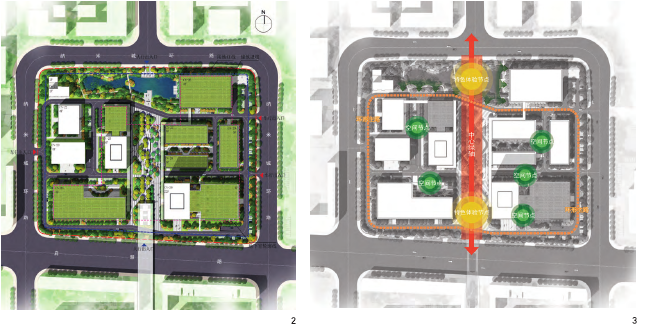

C地塊作為“內城”核心部分,需要融合總體規劃理念,根據地塊自身定位特征實現3項設計目標。經研究,規劃形成“一軸、一環、兩節點”空間布局(見圖2,3)。

1)1條中心綠軸在地塊中部沿南北方向設置景觀綠軸,向南融合已建成的人工智能產業園,向北聯系待建的F地塊,貫通納米科技園“內城”區域。綠軸設計提取納米科技城LOGO的折線元素作為主要形式語言,綠島狀的花壇草坪與幾何形式的道路廣場交錯拼接,及引人進入抽象科技感的納米世界。由此形成的視覺通廊和開放共享空間,成為納米科技城營造良好生態環境、滿足多樣化使用需求、展示整體形象的重要載體和園區“會客廳”。

2)1條環形主路設置車行交通環路,將地塊中已建和待建區域串聯起來。設計采用環路骨架、支路穿插的循環路網結構,對內方便到達各棟建筑,對外快速疏解交通。同時結合路網打造若干東西向景觀綠帶,作為中央綠軸的延伸,共同串聯地塊內各景觀節點。

3)2個特色體驗節點即地塊南側人行連橋與北側生態水景公園。人行連橋設置在地塊南端,嵌于中央綠軸,跨越園區干道啟慧路連接F地塊。采用立體式景觀設計手法將人行連橋與中央綠軸合二為一,力求打造園區生態立體景觀軸線,豐富人的視覺體驗和步行體驗。人行連橋與建筑脫開,可獨立施工建造,有利于地塊分期建設(見圖4)。

利用地塊北側現有水系,打造生態水景公園,作為科技園核心區綠色門戶空間,連接地塊北側人行出入口和其他研發生產區域。設計納米文化廣場、親水平臺、濱水步道、棧橋等多樣化景觀,精心組織游園路線,滿足納米園區內觀賞、休憩、集會、健身等活動需求,營造豐富的空間體驗(見圖5)。

主軸明顯、路網交錯、節點凸顯的規劃結構,將地段內不同性質層級的空間組織形成疏密有秩、交融滲透的空間體系,推進“產城人文”融合發展。

四、建筑設計

地塊新建建筑包括高層辦公、產業研發和餐飲配套設施。建筑設計層面,充分考慮新建與已建區域間的協調,突出納米特色主題,打造標志性建筑作為產業園形象名片(見圖6)。

4.1功能布局

現代產業園區既是生產、辦公的空間,又是企業面向大眾開放、向社會展示自身的空間,更是科創人員相互交流、碰撞的空間。項目團隊力求通過C地塊建筑群體組織及單體設計回應這一時代訴求。

將2棟高層辦公塔樓沿景觀主軸交錯布置,與南側F地塊規劃中的高層建筑相互呼應,勾勒科技園中心區域整體形象,打造連續優美的城市天際線。在面向景觀主軸的區域設置1層連廊,將產業用房與配套服務建筑相連,建筑組群達到無雨聯系,有效提高園區內步行交通效率;同時,連廊作為建筑內外的過渡區域,提供了無限可能的休閑、交流場所,可進一步激發園區活力。

4.2造型處理

設計團隊解構納米科技城已建地塊的建筑造型手法,從立面形式、虛實比例等方面進行分析,進而推演至園區待建地塊,歸納外圍區域簡潔厚重、中央核心挺拔輕盈的建筑風格演變趨勢,并以此指導地塊建筑設計。

對于地塊外圍產業用房,融合周邊建筑造型元素,采用模數化的實墻、豎向線條、擴張網、玻璃幕墻等作為立面主要形式語言。通過建筑模數和對尺度的把握,創造簡約大氣的建筑群體形象(見圖7)。

對于中央高層辦公塔樓,從納米城LOGO中提取六邊形幾何要素,經過像素化處理,與塔樓幕墻肌理相結合。塔樓立面以0.3m為單元模數,窗洞尺寸遵循0.6、0.9、1.2、1.5m4種模數,排布組合呼應納米元素主題。立面設計通過錯動編織的處理手法,營造出靈動纖長的視覺效果和豐富的光影效果。

4.3節能設計

高層塔樓采用玻璃與鋁板間隔,在保證采光通風的同時,增加立面實體部分占比,提高遮陽系數,以利于建筑節能;設計根據一天中日照方向和強度的變化,調整塔樓東、西、南、北4個面的窗墻比;結合室內空間設計,優化采光口位置,穩定墻面輻射變化,降低建筑能耗,營造更為舒適的辦公環境。

以納米主題作為建筑形象設計的切入點,將產業特色、時代需求、綠色低碳理念轉化為設計語言,創新納米品牌推廣,幫助納米產業園構建高科技低碳示范園區和城市文化地標形象。

五、結語

歷經40余年建設,我國的產業園區從無到有,從單一到多樣,不斷面臨著升級更新挑戰。在新時代背景下,緊跟經濟發展脈絡,將新發展理念貫徹落實到產業園區規劃建設中,才能有效推動園區轉型升級。

結合蘇州納米科技城C地塊規劃設計實踐,研究探討如何在規劃設計層面貫徹落實新時代發展理念、實現“產城人文”融合發展。設計提出從綠色低碳、開放共享、特色創新3個方面進行規劃布局和建筑設計。最終,蘇州納米科技城將以綠色生態的環境服務城市,以開放共享的氛圍推動創新,借助獨特的形象與城市有機對話,推動自身、輻射周邊,“產城人文”深度融合,帶動高質量發展。(作者:蘇濤)