廣州開發區是廣州較早成立且發展情況較好的開發區,正處于由單純的工業區轉向城市功能區的階段。本文通過梳理廣州開發區的發展歷程和現狀問題,以空間迭代作為視角,對傳統產城融合、M0 等規劃理念進行辨析,進一步提出面向新的城市功能的開發區規劃策略。

廣州開發區發展歷程與現狀問題

1、發展歷程

(1)1984 年到 1990 年代末期工業飛地

基于交通條件,廣州市于1984年在毗鄰黃埔新港、位于珠江和東江主干流交匯處成立開發區西區;1992年,國家批準設立設立廣州保稅區,啟動建設東區、云埔、永和經濟區(1993年)等。經過十數年發展,廣州開發區成為了廣州對外開放“窗口”、體制改革“試驗田”、重要的產業基地和經濟增長極。

(2)2000 年-2014 年融入廣州東進戰略

2000年《廣州市城市總體發展戰略規劃》確定了廣州“南拓、北優、東進、西聯”的城市空間發展戰略。為發揮開發區在“東進戰略”中的帶動作用,2003年將原白云區蘿崗街、黃埔區夏港街和筆崗社區、天河區玉樹社區及黃陂、嶺頭兩個國有農場劃歸開發區管轄,使開發區實際管轄面積達230余平方公里,實現了除西區外的連片發展。

2005年,以開發區為基礎,原蘿崗區成立,產業規模和實力不斷提升,2009年,廣州高新區、廣州經濟技術開發區、廣州保稅區、廣州出口加工區實行“四區合一”的管理體制。但由于,此次“東進”主要由行政區劃調整和重大項目推動,實現跳躍式發展,居住生活空間逐漸成形,但城市公共服務配套相對滯后,使得原蘿崗區的城市建設也并未完全達到預期。

圖 1 廣州開發區“四區合一”合署辦公示意圖

(3)2014 年至今功能提升

2014年,原黃埔區、蘿崗區合并,成立新的廣州市黃埔區,位于黃埔區的廣州開發區成為廣州戰略空間布局調整的關鍵地區,通過資源整合,促進區位、產業、港口和政策優勢充分發揮,區位優勢愈發凸顯,要素更加集聚,產業結構更加完善,人居環境正在不斷提升。

2、 現狀問題

(1)居住和工業的矛盾

開發區建設初期為廣州產業飛地模式,在規劃上僅為產業功能區提供產業生活服務配套,在用地功能上規劃少量居住商業用地,目標人群為開發區范圍內的企業工作人員。隨著房地產市場化對城市發展影響,產業區的配套生活區和居住用地吸引了除了產業功能區更多為中心城區工作的人群,在緩解中心城區住房壓力同時也出現了居住空間與產業空間的矛盾,環保投訴壓力也越來越大。

(2)高端產業與服務環境的矛盾

開發區制造業已經實現規模化、集群化發展,面臨由勞動密集型、資金密集型產業向技術密集型產業全面轉型的壓力,而產業服務能力提升將成為推動產業功能轉型和創新發展的重要驅動力,未來制造業和服務業雙輪驅動將成為黃埔發展的必然選擇。

開發區對研發等創新行為的生產服務仍存在不足。目前面臨產業轉型升級的契機,創新驅動發展需要依賴企業與外部環境的聯系和互動、企業員工的互動以及宜居的城市環境,亟需配套相應的服務設施支持未來創新型產業的發展。

(3)高品質生活工作需求與落后公服供給的矛盾

目前開發區發展模式正在由從原來的低價要素供給到招商引資引來企業入駐之后吸引就業與人才的傳統模式,轉向從提升城市生活質量與服務水平來吸引高端人才落實高質量企業入駐促進經濟發展的新模式。但開發區現階段的公服設施無法滿足高質量企業的高端就業人群,城市服務功能仍相對薄弱,居住與公共服務功能依然高度依賴廣州中心城區,職住分離產生了大量的日常鐘擺通勤。

與此同時,開發區經濟快速發展與周邊城區相比房價較低,“剛需盤”現象比較明顯,人口年齡結構趨于年輕,同時二胎政策的實施,產生適齡兒童入學需求每年呈快速增長趨勢,相關教育設施配套標準無法滿足開發區的適齡兒童入學需求。教育程度高的高端人群普遍希望為子女提供“最近而優質”的教育資源,開發區教育資源供需矛盾突出現象引發了公服供給矛盾。

廣州開發區規劃策略研究

1、產城融合概念的重新思考

產城為什么要融合,因為就目前來看,各類產業的發展還不能完全實現人工智能化機器人化,還需要大量的產業工人與技術人員。是人就要吃喝拉撒,是人就有七情六欲,是人就得考慮衣食住行,滿足這些的空間即“產城”中的“城”。一直以來,產城其實一直是融合的,比如古代,比如工業革命時期應該倫敦等城市,工廠和工人的住房、面包店等都在一起很近很方便。為什么后來逐步提產城融合,而且越來越受重視,是因為城市空間快速拓展,“產”的規劃建設超過了“城”的發展步伐,產與城不協調,產生了不好的效應。產城融合要考慮產業發展的特征,不同的產業需要不同的城市功能,超前與落后都是不好的,只有適應才是最好的。但同時萬物都是在不斷發展變化的,都有生老病死,因此還應有相適應的用地更新機制。產城融合只是一個中間階段,就像一個路口,最終可能走向衰退,也可能最終產業發展成城市區,這樣的例子很多,例如我國很多廢棄的石油城、軍工城,又如很多國內外工業城市,佛山很多很有品質的城市區域都是由工業區發展而來。所謂M0用地、白地等概念的提出,本質上也是建立土地功能調整更新完善的機制。

M0 B29的爭論現在是一個熱點,但筆者認為這兩者的爭論其實屬于城規從業者限于技術思維的結果。工業生產專向注重研發或者說是第二產業和第三產業融合,這本來就是一個產業自身發展的一個必然階段,過于關注如何區分M0和B29本身就是一個從技術上無解的爭論。為何現階段出現了M0.本質上是由于工業用地商服用地不同的地價所導致。目前,發達地區普遍建設用地規模收緊,企業用地成本增加,但又都出現了混合功能的需求,因此如何區分一個企業用地究竟劃分為M0還是B29.關鍵應該看政府是想扶植什么產業或者企業。筆者認為首先應當明確產業或者企業發展重點序列,將最想引入或支持發展的企業劃分為M0用地,并輔以其他金融財稅等支持政策。早期,是地上價值大于地面價值,工業引領。到如今,地面價值大于地上價值,開發區靠賣地成為主要收入來源。當然,這背后也伴隨著對區域公共服務設施投入得增大。

2、開發區規劃策略

(1)提升環境,保障生態安全

規劃對不符合安全規范及群眾頻繁投訴的企業進行改造或搬遷,根據相關政策文件及群眾投訴情況,在云埔工業區、東區、永和等傳統工業區搬遷國際香料、宏仁等數十處的企業,用地調整為商業服務業設施用地B29、環境友好型工業用地M1或M0.

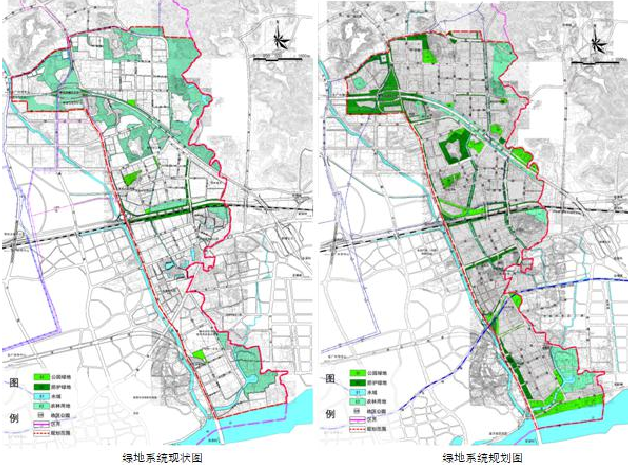

規劃增加園區公園綠地面積及適當增加工業與居住用地之間的綠化隔離,在云埔工業區中規劃比現狀增加公園綠地80余公頃,減少企業對居住環境的干擾。同時,落實政府已批的舊村改造方案,逐步將其他舊村納入城市更新改造范圍,借助城市更新對開發區內村莊進行用地功能優化提升城市面貌。

圖 2 廣州開發區云埔工業區綠地系統規劃與現狀對比示意圖

(2)實現飛地經濟,推動產業轉型升級

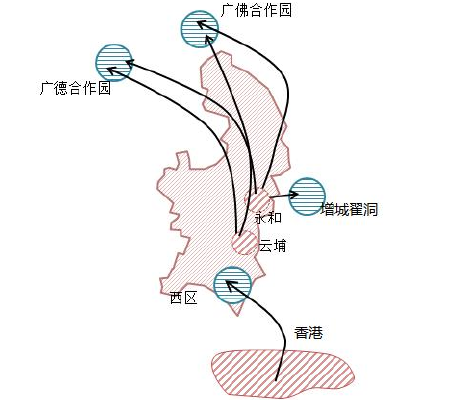

發揮高端制造實力、科研平臺資源創新優勢,吸引國際一流資源資本入駐,成為國際一流創新資源的飛入地。通過區域合作提升開發區西區、云埔等傳統制造區的定位,通過對香港等地高端資源和資本引入,發揮智能制造等重要產業集群優勢,攜手香港地區在西區共同建設穗港智造特別合作區,在云埔共建穗港科技合作園等,實現香港等地科技創新優勢和廣州先進制造業優勢的疊加,促進科技研發成果的轉化孵化。

利用飛地經濟,助力國際一流資源盡快落地,做周邊區域的飛出地,使西區、東區、永和、云埔等開發區傳統制造區域企業搬離或將生產環節搬離,為創新企業騰挪空間,緩解黃埔土地壓力,并結構化飛入地的產業。提高土地利用效益,擴大區域承載力,與各工業區管委會溝通協調,對工業區的生產制造環節或低效用地企業實行調整升級或搬遷至其他區域。同時結合規劃對確定不再作為工業用途的舊廠房進行升級改造,限制改造為居住、商業功能,為引進創新型產業騰挪空間,推動城市面貌實現新變化。

圖 3 廣州開發區飛地經濟合作示意圖

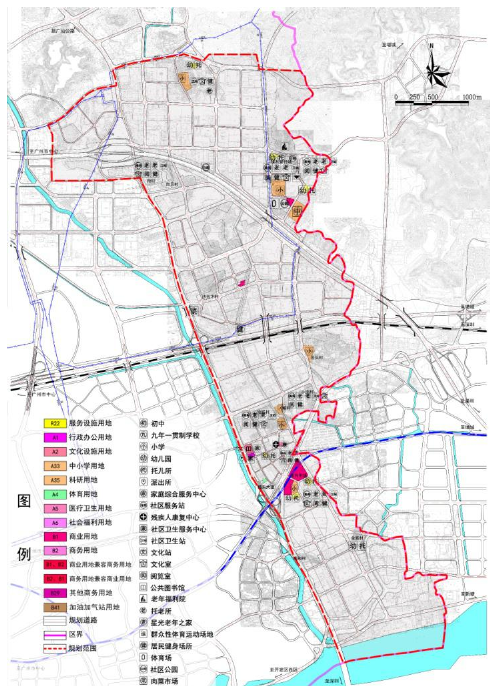

(3)提升設施,保障生產生活服務

根據產業用地布局規劃產業鄰里中心,布局一站式服務中心、就業指導中心、崗前培訓中心和創客中心等創新服務設施;穩步推進“基本公共服務均等化”,規劃居住組團服務中心,滿足居住組團服務需求;優化布局公共服務設施和市政設施,滿足生產和生活需要。規劃生產服務設施用地,主要為其他商務用地、商務或商業用地、科研用地等,以提升公共服務水平。云埔工業區實現將 M2 或 M3 用地提升規劃為 M1 或 B29 等生產服務設施用地約 400公頃,并設置規劃產業鄰里中心 2 處,規劃居住組團服務中心 3 處,穩步推進“基本公共服務均等化”。

圖 4 廣州開發區云埔工業區的公共服務設施規劃示意圖

(4)培育邊界地區,激發存量空間

隨著《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中對香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市賦予更國際化、專業化、高級化的城市功能,推動者灣區層面四大核心城市高端要素對流顯著增加,跨市跨區合作頻繁。在這種區域合作背景以及市場力下,城市間的功能聯系作用增強,中心地區域空間格局被調整,城市邊界地區開始擺脫行政力的約束,集聚空間資源,成為未來發展的潛力存量空間。廣州開發區由于其產業制造特點,在灣區層面為廣州面向灣區東岸的門戶區域,是穗莞、廣深合作的邊界地區,同時在廣州層面,為主城區與郊區的邊界區域。在此情況下,開發區積極在邊界區域布局合作,帶動邊界地區發展。以物流合作、產業合作在鎮龍和中新鎮、永和和永寧街的邊界區域進行布局合作;以港口合作為抓手,城市功能節點打造輻射東莞水鄉片區、增城新塘高端住宅區域,吸引穗莞邊界資源高效集中在南崗頭、西區,帶動穗莞邊界地區發展,融入灣區

結論

空間迭代貫穿于開發區的整個發展過程,其核心是城市區位價值的演變。廣州開發區支撐了廣州城市空間“東進”戰略的落地,“東進”戰略的實現又進一步改變了廣州開發區的區位價值,從而加速了廣州開發區的空間迭代。現階段廣州開發區已經開始了空間迭代的進程,未來最終將成為城市綜合功能區。因此現階段的規劃策略應面向未來,重點從提升環境品質、提高公共服務水平、加快產生轉型、激發存量空間四個方面著力,而非僅僅局限于產城融合以及M0、B29等細節。(作者:俞敏,曾堃)