隨著資源枯竭、環境污染的加劇,加快清潔能源的開發利用已經成為必然趨勢。我國“三北”地區風光資源豐富,適宜清潔能源的大規模集中式開發。然而,新能源固有的出力不確定性,導致新能源并網消納面臨愈來愈難的局面。從風光出力特性及火電靈活性改造出發,針對不同的風光火配比方案,依托先進的協調控制技術和多能互補優勢,有效平抑新能源基地出力波動性,實現與電網、負荷協調友好的創新型發電模式,對新能源產業發展起到重要的示范引領作用。

截至2019年底,我國風電、光伏并網裝機規模分別達到210.05GW、204.68GW,分別占全口徑發電裝機規模的10.45%、10.18%,并保持良好的發展勢頭。然而風電、光伏等新能源出力的間歇性、隨機性和波動性的特點,導致大規模新能源并網給電網的安全穩定運行帶來巨大挑戰。同時,由于風光資源分布與電力市場空間逆向分布的特性突出、風光出力的不可控性、系統調峰容量不足等原因,導致新能源棄電現象嚴重。

為實現我國新能源發展目標,仍需堅持走“發展大基地,依托大電網,融入大市場”的道路。同時,在進行大規模新能源外送基地規劃建設時,必須依托多能互補技術,提高新能源基地與電網的協調友好性,解決好新能源棄電問題,確保新能源“送得出、落得下、用得上”,實現新能源的高效利用。

以規劃的赤峰大規模新能源外送示范基地為例,圍繞“低電價上網、先進技術、智慧風場、生態能源”四個示范,綜合考慮風電、光伏、存量火電及抽水蓄能電站運行特性,在不增加受端電網調峰壓力的前提下,研究風光火儲等電源配比方案,規劃建設多能互補新能源基地。

多能互補基地規劃思路

推進多能集成優化互補、發展綜合智慧能源是我國進行能源轉型的必然要求,也是提高能源系統效率的有效手段。本文中,綜合考慮赤峰地區新能源基地可用能源種類,采用風、光、火打捆外送方式,必要時配備一定容量的儲能,基于多種能源各自的資源特性及發電特性,通過多能互補、協調控制綜合優化新能源基地電力外送出力曲線。

考慮風力發電、光伏發電的隨機性、波動性、可調度性低等特點,同時鑒于赤峰地區無建設大規模水電的條件,通過對現有火電進行深度調峰改造,增強火電機組調峰能力,最大程度保證資源潛力大但發電量不穩定的風光等清潔能源的消納。

1.1風光出力特性分析

內蒙古自治區是我國風光資源最豐富的省區之一。赤峰市位于內蒙古自治區東南部,風電技術可開發量約50GW,年平均風速均在6.0m/s以上,部分區域年平均風速在8.0m/s以上,年利用小時數2600~3300h。光照年輻射值1400~1750kWh/m2.年日照小時數2700~3200h。

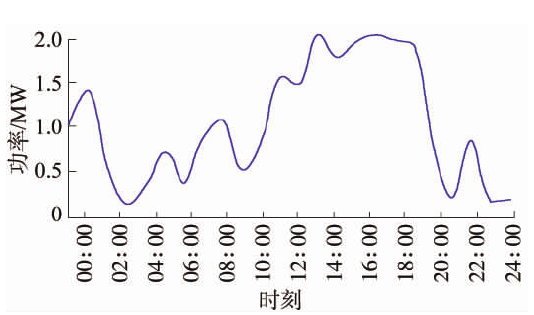

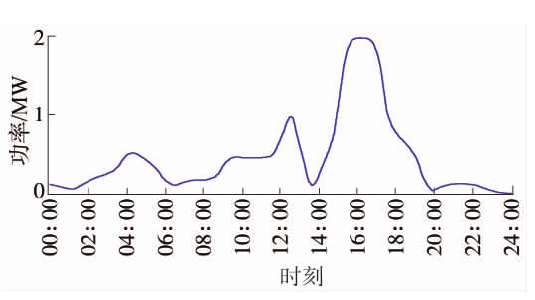

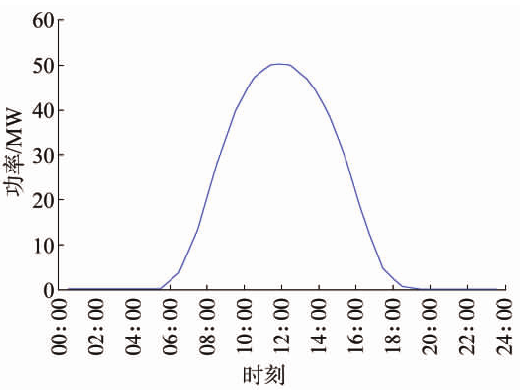

根據赤峰地區在運風光電站運行數據及氣象站統計數據,典型日風光出力特性曲線如圖1—圖3所示。

1.2存量火電調峰能力分析

為加快能源技術創新,挖掘燃煤機組調峰潛力,早在2016年6月,我國已正式啟動火電靈活性改造示范試點工作。通過靈活性改造,一是增加機組運行靈活性,即要求機組具有更快的變負荷速率、更高的負荷調節精度及更好的一次調頻性能;二是增加鍋爐燃料的靈活性,即機組在摻燒不同品質的燃料下,確保鍋爐的穩定燃燒以及機組在摻燒工況下仍有良好的負荷調節性能。

圖1 大風月典型日風電出力特性(2MW風電機組)

圖2 小風月典型日風電出力特性(2MW風電機組)

圖3 光伏全年平均日出力特性(100MW裝機規模)

深度調峰的概念不僅包括機組可以做到穩定的低負荷運行,其外延是火電機組的靈活性運行。目前,靈活性改造的主要技術方案有儲熱水罐方案、電鍋爐方案及高參數蒸汽抽汽供熱方案等,通過靈活性改造,調峰深度可達60%。(作者:李 凱,康世崴,閆方,王淼,李文波)