【一】“醫養結合”是什么

1、“醫養結合”的基本內涵

“醫養結合”是指醫療資源與養老資源相結合,集醫療、康復、養生、養老為一體,實現社會資源利用的最大化。醫,包括醫療診治、健康咨詢、健康檢查、臨終關懷等服務;養,包括生活照護、精神心理、文化活動等服務。

作為一種新型的服務模式,醫養結合已經突破了傳統意義上醫療和養老的概念。一方面將老年人的健康和醫療服務置于更為重要的地位,另一方面豐富和拓展了原有養老服務的內涵和外延。即超越傳統養老理念中只強調單一性的養老服務,而更加注重養老服務與醫療服務的兼得性,注重老年生活保障需求中“養”與“醫”的結合,其優勢在于整合醫療和養老兩方面的資源,為老年人提供連續性、協調性和整體性的醫養護一體化服務。

2、“醫養結合”的特點

醫養結合的特點可歸納為八個字:“有病治病、無病療養”,就是把醫院和養老院合二為一,讓老年朋友在養老的同時,得到充分的醫療保障。從廣義范疇來界定,醫養結合不僅是將傳統養老保障與現代醫療有機結合的一種新型養老方式探索,還意味著一種跨越式的養老新理念。

從保障目的來看,與傳統養老模式一樣,醫養結合旨在為老年人提供老年生活服務,以使老人安度晚年;

從參與主體來看,它聯合傳統養老機構與醫療機構,旨在通過多元化的參與主體,為老年人提供一種新型的養老服務;

從服務內容來看,由于引入了現代醫療技術,它能夠提供更加專業、便捷的養老服務,有效提高老年人的晚年生活質量;

從保障對象來看,尤其適宜處于大病康復期、慢性病、易復發病患者等無法在傳統養老模式中得到良好照料的失能、半失能老人;

從人性角度來看,它同時考慮了老年人的養老需求與醫療需求,符合現代老年人“醫養共需”的基本生活需求。

3、“醫養結合”提出的背景

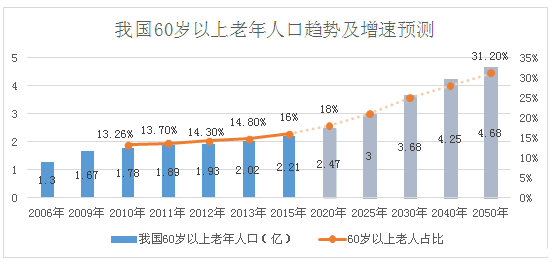

一方面,養老是我國當下亟待破解的重大社會問題,我國人口老齡化形勢嚴峻。權威數據顯示,自2013年我國老年人口突破2億大關后,近年來出生率持續下降和預期壽命不斷增加。截至2015年底,我國60歲以上老人達到2.21億,占總人口比例高達16%,遠遠超過10%的國際標準;65歲以上老人占總人口比例高達10.5%,超過國際老齡化標準3.5個百分點。預計到2020年,60歲以上老年人口數量將達到2.47億,占總人口的比重為18%。同時,失能老人數量持續增加,目前失能(半失能)老年人總數已達4023萬。而且,由于我國出生率的持續下降以及民眾預期壽命的持續上升,我國的老齡化進程進一步加速,老齡化進程的加速也催生了對養老產業的巨大需求。

資料來源:《社會服務發展統計公報》

另一方面,我國當前醫療機構和養老機構互相獨立、自成系統,醫養嚴重脫節。養老院不方便就醫,醫院里又不能養老,老年人一旦患病就不得不經常往返家庭、醫院和養老機構之間,既耽誤治療,也增加了家屬負擔。醫療和養老的分離,也致使許多患病老人把醫院當成養老院,成了“常住戶”。老人“押床”加劇了醫療資源的緊張,使真正需要住院的人住不進來。

針對上述問題,為了破解養老這一當下全社會廣泛關注的重大民生問題,實現“養”和“醫”無縫對接,促進養老服務業健康有序發展,“醫養結合”應運而生。醫養結合是實現全面建設小康社會這一目標的現實路徑,它打通了健康養老的“最后一公里”,化解了“供需矛盾”,優化和盤活了醫療和養老資源,是積極有效應對人口老齡化的長久之計,是我國經濟發展新常態下重要的經濟增長點,是養老服務業發展的一盞明燈,必將推動養老服務業向更深層次發展。

【二】我國目前“醫養結合”模式

“醫養結合”不但包括傳統的生活照料服務,更重要的是醫療康復保健服務,未來的醫養結合發展方向是集醫療、健康咨詢、健康檢查、疾病診療和護理、大病康復以及臨終關懷為一體的養老服務模式。

目前,全國各地通過政府試點、機構探索、社會協作等方式,基本形成了以下3種“醫養結合”模式:“整合照料”模式,即由單一機構提供醫養結合服務,既有配建醫療機構或衛生室的養老機構,也有具備養老功能、開展老年護理的醫療機構;“聯合運行”模式,即養老機構與醫療機構合作,建立雙向轉診機制,由綜合性醫院提供醫療服務,養老機構提供康復期或穩定期的護理服務;“支撐輻射”模式,即社區養老服務設施與醫療機構或社區衛生服務機構合作,為居家和社區養老的老年人提供健康服務。

1、“整合照料”模式

“整合照料”模式由單一機構為老年人提供醫療養老服務,主要分兩種情況:一是“養老院辦醫院”,即原有的養老機構增設醫療服務資質。我國目前大多數的養老機構沒有醫療資質,2014年國家衛計委印發了養老機構醫務室、護理站的基本標準。只要有一個醫生、一名護士就可以申請醫務室,門檻大大降低。有條件的養老機構還鼓勵它開設老年病醫院、專科醫院、護理醫院、康復醫院等專業醫療機構。二是“醫院辦養老院”,即鼓勵原有醫療衛生機構開展養老服務。現有的醫院、社區醫療服務中心,只要有條件就可以開辦養老服務。結合當前公立醫院改革,原來的醫療機構可以轉變成康復醫院或護理醫院等“醫養結合”服務機構,為周圍社區提供綜合的、連續的養老醫療服務。如北京市化工醫院轉型為老年護理醫院,使老年人可以有病醫病、無病療養。

2、“聯合運行”模式

“聯合運行”模式,即養老機構與醫療機構合作,建立雙向轉診機制,由綜合性醫院提供醫療服務,養老機構提供康復期或穩定期的護理服務。這種方式要求養老機構與醫療機構之間簽訂合作協議,由醫院安排醫師及護理人員定期到養老機構為患病老人進行診治及護理,并建立治療檔案,避免老人往返奔波。當養老機構中有老人突發疾病時能夠第一時間聯系到合作醫院,由醫院及時派遣醫護團隊進行搶救,實現互利共贏。如河南鄭州第九醫院與市內 31 家養老機構聯盟,為養老機構定期隨診、義診,并根據病人不同需求提供相應醫療服務。

3、“支撐輻射”模式。

“支撐輻射”模式,即社區養老服務設施與醫療機構或社區衛生服務機構合作,為居家和社區養老的老年人提供健康服務。這主要依靠社區衛生服務網絡,通過推行家庭醫生模式,為社區老人提供上門服務。這種情況目前比較普遍,很多社區,養老院就建在社區服務中心附近,社區衛生服務中心可以定期上門巡診,遇到緊急情況社區服務中心也能及時處理,及時轉診。現在真正實現醫養結合的養老機構一床難求,有很多地方甚至排了幾百人,這種模式也是國家特別鼓勵的。

【三】近期“醫養結合”利好政策盤點

2013年以來,國家先后出臺了《關于加快發展養老服務業的若干意見》、《關于促進健康服務業發展的若干意見》、《關于加快推進健康與養老服務工程建設的通知》和《關于鼓勵民間資本參與養老服務業發展的實施意見》等重要政策文件,都對醫養結合提出了明確要求,營造了醫養結合發展的有利環境。《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》明確提出要“推進醫療衛生和養老服務相結合”,《民政事業發展第十三個五年規劃》明確指出促進醫療衛生和養老服務相結合,重點發展醫養結合型養老機構,實現醫療衛生和養老服務資源有序共享。無疑,這些為做好醫養結合工作提供了指引和遵循。

|

時 間

|

部 門

|

醫養結合相關政策

|

|

2015.11

|

國務院

|

《關于推進醫療衛生與養老服務相結合的指導意見》指出,到2017年,醫養結合政策體系、標準規范和管理制度初步建立,老年人健康養老服務可及性明顯提升。到2020年,符合國情的醫養結合體制機制和政策法規體系基本建立。醫療衛生和養老資源實現有序共享,醫養結合網絡基本形成,為居家老年人提供上門服務的能力明顯提升。所有醫療機構和養老機構都能為老年人提供便利的服務,基本適應老年人健康養老服務需求。

|

|

2015.03

|

國務院

|

《全國醫療衛生服務體系規劃綱要(2015—2020年)》首次在國家層面制定醫療衛生服務體系,明確提出醫養結合,推進醫療機構與養老機構等加強合作。推動中醫藥與養老結合,充分發揮中醫藥“治未病”和養生保健優勢。建立健全醫療機構與養老機構之間的業務協作機制,鼓勵開通養老機構與醫療機構的預約就診綠色通道,協同做好老年人慢性病管理和康復護理。

|

|

2015.05

|

國務院

|

《中醫藥健康服務發展規劃(2015—2020年)》指出要積極發展中醫藥健康養老服務。一方面,發展中醫藥特色養老機構。鼓勵新建以中醫藥健康養老為主的護理院、療養院。有條件的養老機構設置以老年病、慢性病防治為主的中醫診室。推動中醫醫院與老年護理院、康復療養機構等開展合作;另一方面,促進中醫藥與養老服務結合。有條件的中醫醫院開展社區和居家中醫藥健康養老服務,為老年人建立健康檔案,建立醫療契約服務關系,開展上門診視、健康查體、保健咨詢等服務。

|

|

2015.03

|

民政部

|

《關于鼓勵民間資本參與養老服務業發展的實施意見》明確指出,要積極推進醫養融合發展。扶持和發展護理型養老機構建設。對民間資本投資舉辦的護理型養老機構,在財政補貼等政策上要予以傾斜。要將養老機構內設醫療機構及其醫護人員納入衛生計生行政部門統一指導,在資格認定、職稱評定、技術準入和推薦評優等方面,與其他醫療機構同等對待。

|

【四】我國“醫養結合”存在的問題

1、政策保障不足

與醫養結合有關的醫療、養老和醫保政策受財力限制,對高齡、失能老年人的生活護理、醫療護理保障不夠,很多護理項目不能納入醫保支付,很多社區衛生服務機構無力做到、養老機構難以免費做到為老年人提供有效的健康管理和上門護理服務。

2、養醫銜接程度不高

養老機構與醫療機構設置規劃未能有效銜接,養護型、醫護型養老機構建設不足,護理床位比例偏低,養老機構內設醫療設施功能不完善。

3、服務能力欠缺

在居家和社區養老中,老年人最關注日常護理、慢性病管理、健康教育等服務。但目前,很多社區養老服務設施與社區醫療衛生服務結合不緊密,通常只能提供日間照料服務,不能滿足高齡、失能老年人生活照料和醫療護理疊加的服務需求。在機構養老中,老年人大多患有多種疾病,對醫療服務需求強烈,但由于工資待遇低、職稱評聘受限較多等原因,再加上硬件配置不足,醫療服務能力難以滿足入住老年人需求。導致養老機構高端企業管理和護理等專業人才匱乏,流動性大,機構可持續發展程度低。

4、工作機制不健全

醫養結合的相關職能分散在民政、衛生計生、人力資源社會保障、住房城鄉建設、國土資源、消防等多個部門和單位,部門間政策、標準不統一,溝通協調機制不順暢,管理過程中難以形成合力。

【五】對策建議

1、從政府角度

政府要出臺相應的政策標準對醫養結合養老機構提供有力支持,為醫養結合養老機構的發展提供明確的指導和方向,將城鄉居民醫療保險制度和醫養結合養老機構緊密聯系起來,減輕老人的費用負擔。各地政府要緊密結合當地的實際情況,將醫養結合養老模式納人當地的經濟社會建設發展總體規劃,同時衛生、社保、民政等政府職能部門要打破條塊分割,加強彼此之間的聯系,明確醫養結合養老機構的建設標準、服務內容、服務標準、從業人員標準等,建認科學規范化的制度體系,便于監督管理。

2、從醫養結合養老機構角度

養老機構要注重提升服務質量,不光注重日常生活照料,還要增加休閑項目促進老人的身心愉悅;要注重人力資源管理,不僅在招聘時嚴格要求,在平時也要搞好培訓,設立服務標準,搞好標準化服務;要做好基礎設施的配套服務,提升硬件設施質量,搞好服務環境,提升在群眾中的口碑。對于床位空閑率和就診率較低的一、二級醫院和社區服務中心,鼓勵其轉型為醫養結合型養老機構,比如康復院、護理院、臨終關懷院等,充分發揮其技術優勢,提供醫療養老雙重服務,這樣可以降低成本,人盡其才,物盡其用。醫養結合養老機構還可以在內部設置不同的功能區,比如慢性病護理區、失能護理區、臨終關懷區等,通過服務需求評估,將老人分配在不同的功能區里,可以實現因人而異,優質服務。

3、從社會角度

“醫養結合”模式要想真正實現發展壯大離不開社會層面的支持和參與。首先要弘揚敬老愛老的孝心文化,宣傳機構養老的貼心服務,讓老年人人住養老機構沒有心理負擔;其次,在公共設施的建設上考慮到老年人的身體狀況,增加一些人性化設計,從點滴之處體現對老年人的關懷;再次,社會觀念需轉變對護工職業的誤解,鼓勵更多的人投人到老年人服務行業中來,緩解養老機構護理人員短缺問題。