近年來, 鄉村休閑旅游熱潮興起, 南昌縣黃馬鄉鳳凰溝景區游客接待量顯著增長。游客主要集中于鳳凰溝核心景區內, 外圍黃馬鄉的經濟發展與現代化建設步伐與核心景區存在較大差距。從鄉村振興視角, 探究鳳凰溝景區發展過程中存在的問題, 提出以鳳凰溝景區為景觀吸引核, 輻射帶動外圍黃馬鄉“農業+”圈層式體驗型農業生產經營模式, 為其他地區實現鄉村振興提出路徑參考。

引言

黨的十九大報告提出“堅持把解決好‘三農’問題作為黨工作的重中之重, 堅持農業農村優先發展, 按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求, 加快推進鄉村治理體系和治理能力現代化, 加快推進農業農村現代化, 走中國特色社會主義鄉村振興道路”。[1]鄉村振興是新農村建設在新時代背景下的進一步深化, 實現新時代鄉村振興的發展目標, 田園綜合體是先行軍, 是鄉村振興的示范區。本文通過對鄉村振興背景下田園綜合體發展策略探討, 以江西省南昌縣黃馬鄉鳳凰溝田園綜合體為例, 探究田園綜合體自身規劃建設以及田園綜合體的圈層式輻射帶動作用, 對實現鄉村振興的路徑進行有益的補充。

1 鄉村振興再解讀

1.1 提高農業生產效率, 推進現代化建設是鄉村振興的本質

在實現新中國“兩步走”的目標的進程中, 農村是發展的薄弱環節, 鄉村振興的核心任務是實現農業農村現代化建設, 將農村這一短板補齊, 穩步實現建設現代化社會主義強國的目標。基于此目標, 鄉村振興即通過現代化的生產體系、生活方式、生態保護及修復技術、文化傳承機制與鄉村建設和治理相融合的方式, 逐步完善農村生產經營體制, 將生態資源轉化為生態產品, 豐富農業產業鏈業態。

從改革發展途徑來看, 城市資本進入農村輔助農業生產改革。隨資本投入量逐漸增加, 資本邊際效益遞減, 發展受到自然限制。突破瓶頸限制需通過資本投入替代勞動力, 實現農業現代化, 降低勞動力比重, 實現勞動力轉移, 挖掘勞動力效用最大值, 將其從一產從業者向三產轉換。

1.2 田園綜合體是鄉村振興的重要載體

2017中共中央一號文件第13條指出, 利用“旅游+”、“生態+”等模式, 推進農業、林業、旅游、教育、文化、康養等產業深度融合, 豐富鄉村旅游業態和產品, 鼓勵鄉村集體經濟創辦鄉村旅游合作社, 或與社會資本聯辦鄉村旅游企業[2]。

田園綜合體是在新型休閑生態旅游風潮下應運而生的跨界、融合、創新的產物, 是傳統農業與現代“三生”模式相互融合的共生體, 是城市經濟資本、城市生活方式、現代生產技術向農村傳統農耕文化的滲透。傳統農耕文化是中華文化的根基, 田園綜合體是實現質樸的農耕文明與農村文化與現代化的生產生活方式相互融合的載體, 是實現城鄉二元關系重塑的最優途徑之一。

田園綜合體建設依托鄉村特色資源, 倡導低碳、生態等科學理念, 通過田園綜合體內部核心景區發展, 輻射周圍基礎條件較差, 生產、生活、生態環境較落后的農村, 推進周圍農村農業生產現代化進程, 促進廣大農民群眾與基層政府公共管理, 實現生產鄉村善治、共同富裕。并在完善田園綜合體旅游體系的過程中, 為農民提供生態宜居的生活環境, 最終形成以鄉村旅游資源與土地為基礎, 以鄉村旅游為脈絡, 以特色產業和休閑居住為復合環線, 以設施配套為環線節點的發展模式, 將鄉村打造成以生態景觀為核心的“圈層復合體” (圖1) , 通過“三位一體”融合發展, 為鄉村發展注入新動能。

圖1 田園綜合體資源整合結構圖

2 黃馬鄉田園綜合體規劃實例

2.1 田園綜合體概況

鳳凰溝景區位于江西省南昌縣黃馬鄉, 是江西省現代生態農業生產示范區, 東臨江西第二大河撫河, 南接滬昆高速, 北靠浙贛鐵路和316國道、320國道, 距京九、浙贛鐵路交匯點向塘火車站僅10 km, 距南昌市市中心35 km。景區涵蓋茶葉、蠶桑、景觀花卉苗木、生態果業等農業生產體系, 其中, 景觀花卉苗木基地333.333 hm2, 景觀生態化茶園143.333 hm2, 標準化高產示范蠶桑園6.667 hm2, 農業體驗式果園43.333 hm2, 水體66.667 hm2[3], 集農業觀光、生態休閑、鄉村體驗、科普于一體, 山清水秀, 環境幽靜。

2.2 優勢

2.2.1 區位

鳳凰溝田園綜合體位于南昌大都市圈內, 客源主要涵蓋贛中、贛北地區, 核心城市包括南昌市、九江市、撫州市、鷹潭市、上饒市等基礎市場, 并通過滬昆高速串聯各客源節點實現協同發展, 且溫厚高速 (滬昆高速江西中段) 在此增設出入口, 可加強田園綜合體對外聯系。依據現有交通區位優勢, 未來規劃在溫厚高速出口建設黃馬鄉游客集散中心, 從起點引導管理客流, 完善產業鏈條。

2.2.2 資源

鄉村土地和鄉村旅游資源是田園綜合體建設的基礎, 黃馬鄉擁有豐富的農業資源與生態資源。各發展圈層內均擁有大面積現代化茶葉種植、高產示范蠶桑養殖等具有地域性的特色農業, 景觀吸引核內擁有大規模花卉苗木、水際風光等優勢生態資源, 虛云禪寺、龍泉寺、鶴林寺等禪宗文化資源零星分布于外圈層 (圖2) 。

圖2 鳳凰溝田園綜合體資源現狀

2.3 瓶頸

2.3.1 游客聚峰出游, 景區負荷過大

鳳凰溝景區旅游產品開發以花卉類觀賞最為出名, 其中櫻花觀賞為最盛, 3月櫻花觀賞時段部分景點人流擁擠, 嚴重影響游客體驗。旅游業態發展不充分、景區面積限制、配套設施體系欠缺等問題導致景區內高峰時段人口密度過大, 影響游客旅游體驗舒適度, 嚴重局限田園綜合體游客吸引力的進一步擴散。

2.3.2 鳳凰溝景區服務設施支撐不足, 游客游覽感受欠佳

隨著近年來鄉村休閑旅游持續升溫, 游客絡繹不絕, 2017年中秋國慶雙節期間, 鳳凰溝景區接待游客超過3萬人, 在3月景區櫻花季開幕1周時間內, 景區接待游客超10萬。由于景區建設之初規劃設計局限, 鳳凰溝田園綜合體內的基礎設施難以滿足日益增長的游客需求, 高峰時段園內餐飲住宿供不應求, 園區內僅鳳凰度假村及白浪湖度假村兩處為游客提供食宿, 餐飲店數量和質量遠低于游客需求及預期, 游客游覽感受欠佳。

2.3.3 農業資源開發落后, 景區核心凝聚力不足

鳳凰溝核心景區外圍農業缺乏統一組織, 大部分農田采用分散化的生產經營模式, 產業聯動嚴重不足, 農業生產機械化程度低, 集群效應弱, 且集鎮區域范圍內僅致力于景區自身建設發展, 對集鎮整體環境及形象提升缺乏規劃管理, 景區核心輻射作用暫未顯現。以周圍農村的基礎設施建設為例, 農村基礎設施建設與景區內部基礎設施建設存在顯著差距, 農村生活環境臟亂落后, 未能給景區發展提供良好支柱以緩解高峰時段景區負荷壓力, 景區與村莊依托共生關系亟待提升。

2.4 管理更新

2.4.1 載體創新, 發揮景觀旅游帶動機制

城鄉互動是解決兩者間文化差異的有效途徑, 關于城鄉互動, 最直接的方法, 就是在空間上把城市人和鄉村人聚合, 并使兩者在行為上相互交織, 通過文化彌合實現人的城市化[4]。上述功能的體現主要集中在田園綜合體的景觀吸引核內, 通過對地形豐富變化、景觀資質良好的區域的深度打造, 塑造農業觀光區、濕地風光區、水際風光區等片區的核心吸引力, 并深度挖掘當地獨具地域性的風土民情、鄉規民約、民俗演繹等文化特色, 開拓鄉村文化風韻。通過景區外各部圈層開發建設, 將核心景區客流引導至外部圈層, 實現客流在核心景區內的錯峰游覽, 解決鳳凰溝景區目前內部超負荷的困境。通過田園綜合體內部功能驅動, 將鄉村轉化為兼具生產功能、消費功能、服務功能的綜合載體。

2.4.2 機制創新, 農民職業類型就地轉化, 農民參與管理實現治理有效

農業現代化是實現鄉村振興的本質, 農業生產效率提高則是實現農業現代化的基礎。大規模機械化的農業生產替代勞動力之后, 通過市場化多元補償機制, 對為生態保護以及田園綜合體整體發展犧牲了利益的地區及農民進行補償, 依托當地田園綜合體鄉村以旅游業為核心的第三產業發展, 實現農民職業類型就地轉換, 將其從農業生產勞動從業者向旅游產業管理者轉換, 參與景區經營管理, 成為景區導游, 在解決農業現代化后的農業就業人口剩余問題的同時, 完成農業人口向非農業人口的轉變。

在農民提供勞動上崗勞動機會的基礎上, 鄉鎮政府及田園綜合體管理部門還可給予村民部分經營權, 讓村民成為田園綜合體的擁有者, 深化農民對新環境的歸屬感, 實現村民在退出農業生產經營后, 仍能夠保證原有收入并實現收入逐年穩步提高。以公眾利益參與為手段, 完善政府主導、市場投入、農民參與融合的發展模式, 通過利益驅動村民投身發展的積極性, 吸引外出務工人口回流。

2.4.3 更新農業經營模式, 營造獨特性, 發展效益農業

更新田園綜合體鄉村產業經營模式, 以企業承接農業、農業示范園等方式改善農業結構, 引入電商經濟, 借助農村現有益農信息社、電商服務站等設施基礎, 推進“農旅游”的深度融合, 打造體驗式循環農業旅游、科技創意農業生產及網絡渠道生態農業產品銷售等現代農業模式融合的發展渠道, 形成具有影響力的基礎性產業, 并以旅游業為驅動性產業, 創造城市人的鄉村消費, 彌合城鄉之間的差距。

田園綜合體內應在土地集中管理的基礎上優化村莊空間布局形態, 有效組織存量土地利用, 地盡其力, 杜絕土地撂荒, 深度挖掘土地價值。引入經營資本, 進行品種、技術、營銷指導, 擴大農業經營規模, 普及鳳凰溝景區科研基地的科學生態生產模式, 以統一品牌的形式建立家庭農場, 培育新興農業經營主體。在當地選擇適宜發展的茶葉等優勢農業品種, 借助鳳凰溝生態觀光茶園的科學生產技術, 通過集中現代化的農業生產模式, 推進產業生態循環發展, 實現有機化、品質化、高端化農業發展, 充分解決新時代社會主義矛盾即中國人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾, 使農業擁有競爭力, 以質興農, 提高生產效益, 推動黃馬鄉具有辨識度的集鎮名片的打造。

小農農業生產模式未必阻礙農業現代化進程, 集鎮內特色農業的發展應采用多種農業經營模式互補的融合發展體系, 并非所有農業產品生產均采用統一經營的模式, 部分適宜小農經營的品種, 例如花卉、蠶桑等仍保留現有生產模式。以鳳凰溝景區內科研基地優勢為依托, 大力發展農業服務系統, 引入管理指導機制的發展路徑, 實現小農與戶與市場的有機對接。

城市人群吸引力分析是業態創新的推動力, 應以此為基礎促進田園綜合體內多元化業態的增加, 依托鳳凰溝豐富的農業資源基礎, 創新適合非農業人口體驗的農業模式, 擴寬產業厚度, 適應不同人群的旅游需求, 緩解核心景區客流高峰時段超負荷問題的同時, 推動產品生產與體驗式農業相互融合形成鏈式效應。在鳳凰溝中心景區一碧萬頃種植區域內, 催生茶葉采摘等新型體驗型農業模式, 喚醒城市人口對我國古老傳統農耕文化的記憶, 將農業體驗有效轉化為具有效益的農業產品, 延長產業鏈條, 在產業鏈條內, 因地制宜, 結合村落現有自然資源、人文資源稟賦有機融合發展, 實現留住鄉愁、生態修復、農業現代化、村民增收的最終目標。

2.5 空間更新

2.5.1 完善全域化區域功能布局

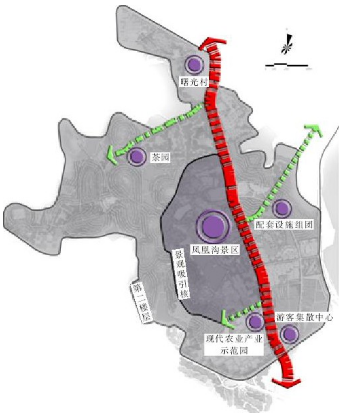

南北向藍園大道將規劃區范圍分為東西兩部分, 規劃在溫厚高速出口, 藍園大道東側新建旅游集散中心, 承擔黃馬鄉全鄉旅游集散功能, 完善黃馬鄉全域旅游發展節點布局 (圖4) 。中部鳳凰溝景區本身為4A景區, 景區發展已具備一定規模, 但對于景區自身及周邊的資源開發利用不夠, 未來將以提升鳳凰溝景區向5A級景區發展為目標, 對景區西南側現代農業地塊以及北側曙光村地塊進行深度設計, 以藍園大道為發展主軸, 擴大景區規模, 提升景區品質, 并依托藍園大道東側居住區、公共設施、商業設施等基礎設施建設, 完善區域文化、教育、衛生、福利和體育等設施體系建設 (圖5) 。

圖4 田園綜合總平面圖 |

圖5 田園綜合體發展結構圖 |

合理化功能布局, 深度挖掘資源潛在價值。在核心景區輻射半徑固定的前提下, 增加輻射圈功能類型, 完善區域功能體系, 組織引導周圍村莊現代化建設, 織補區域基礎設施體系, 形成以休閑景觀吸引核為核心, 農業生產區、居住發展帶、社區配套網三大模塊為輔助的四大功能融合體系 (圖6) , 加快推進“農業+”體驗型農業生產經營模式發展, 打造生態園藝觀賞、農耕文化體驗、農業產品銷售三者融合的發展網絡。以黃馬鄉曙光村為鄉村更新示范點, 將黃馬鄉建設成為以鳳凰溝景區為依托, 以田園農業為背景的旅游集鎮。

2.5.2 景區發展:整治存量, 引導增量發展

加強景區內資源管理, 通過基礎設施規劃統籌, 解決環境臟亂、配套設施落后等問題, 使景區內資源效用最大化。在景觀吸引核及休閑聚集區復合片區內, 梳理現有優勢資源, 規劃形成鳳凰溝6 km2景區10景 (圖7) , 梳理碧海風車、曲徑櫻艷、四季花展、含香閣、凝霞秋色、靜水知秋、魚躍鶯飛、一碧萬頃、沁芳園、霜紅園存量景點, 強化景區觀賞路徑沿線設施建設, 引導游客深入特色生態空間, 享受生態文明, 并將游客游覽流線向外圍有序延伸, 以枝狀形態連接內外環線, 在完善存量景點、引導景點增量發展的同時, 實現二者有機融合。

2.5.3 更新生活空間, 建設田園社區

對北部曙光村進行深度設計, 融合生態保護、文化傳承的理念, 修繕歷史文化建筑, 開辦文化學堂, 弘揚曙光村文化傳統;加快推進北部曙光村房屋改造及基礎設施建設, 并將該村納入核心景區輻射圈層, 利用村民現有資源發展鄉村民宿, 輔助解決核心景區基礎設施支撐不足的問題, 在滿足旅游旺季田園綜合體內基礎設施補給的同時推動村民增收。鎮政府、村委會、景區管委會可通過開辦農民夜校的模式, 教授農民農家樂及民宿經營之道, 使村民住房內部生活設施改造與現代化城市形態接軌, 實現鄉風文明。

在藍園大道東側建設以居住區、公共設施、商業設施等配套設施圍住體的田園社區, 織補田園綜合體內基礎設施網絡。社區以山水田園養生、醫療護理、鳳凰溝傳統藝術、農耕手工為主題, 以特色文化藝術為依托, 重塑鄰里關系, 在田園綜合體內實現城市形態基礎設施與鄉村形態文化生活聚落有機結合。

2.5.4 在交通的全域化支撐下, 創立經濟主體及主體帶動機制, 發揮圈層效益

在核心圈層及第2圈層對農業生態等發展基礎資源本底的利用基礎上, 挖掘地域獨有的產業符號以及地域人文精髓。深度挖掘黃馬鄉濃厚禪宗文化淵源, 構建由休閑生態旅游過渡至人文旅游的第3圈層旅游路線, 完善由白虎嶺茶廠延伸至虛云禪寺、龍泉寺、鶴林寺等歷史人文景觀的沿線道路等基礎設施建設, 以藍園大道主要縱向軸線的串聯, 形成復合業態旅游環線, 聯動發展。

2.5.5“農業+生態”模式:綠色發展, 生態富民, 生態宜居, 永續發展

規劃遵循生態導向、綠色導向、人與自然和諧相處的原則, 建立節約資源、保護生態的意識, 反對過度城市化、過度園林化、過度硬質化發展模式, 保留黃馬鄉農耕文化特色, 將生態建設融入四大片區、三大圈層, 形成優良的生態環境為代表的黃馬鄉發展名片, 吸引城市游客進入農村感受其生態優勢, 將生態宜居的環境變成生態產品, 杜絕資源消耗型產業發展模式, 建設生態宜居的農村環境, 實現永續發展。

3 結束語

田園綜合體是實現鄉村振興的載體, 農業生產體系現代化、農村生活方式現代化是鄉村振興的本質。鳳凰溝田園綜合體通過載體創新、機制創新, 在政府主導、市場投入、村民參與的融合發展模式下, 通過多區塊分布、多圈層串聯的空間布局規劃, 充分發揮中心景觀吸引核的核心增長極作用, 聯動發展。綜上, 不同田園綜合體的發展模式探究應深度發掘地域性資源, 在本文管理策略的基礎上, 結合區域條件與特色, 發揮田園綜合體的發展核心節點作用, 實現全域鄉村振興。