礦山廢棄地的生態(tài)旅游是礦山關(guān)閉期的旅游開發(fā),是礦山轉(zhuǎn)型期經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求,從這個(gè)角度來說,礦區(qū)生態(tài)旅游要在最大程度上滿足礦區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的要求,滿足區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目的,可以不必局限于原有的礦山意象,可以在保護(hù)和利用原有礦山資源的基礎(chǔ)上允許一定規(guī)模的礦區(qū)景觀的徹底改變;而另一方面礦區(qū)的修復(fù)利用又必須從尊重礦區(qū)文化,展示礦區(qū)文明的角度入手包裝,突出礦區(qū)文化特色,達(dá)到與旅游者日常生活互補(bǔ)的目的,吸引更多的旅游者。因此,本文提出的煤礦廢棄地生態(tài)旅游的創(chuàng)意主要可以包括以下幾種:

1.生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游模式

在我國(guó),生態(tài)農(nóng)業(yè)是根據(jù)生態(tài)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理,應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)成果和現(xiàn)代管理手段進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),可獲取良好經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系。生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游是以農(nóng)業(yè)為依托,使農(nóng)業(yè)與自然、人文景觀以及現(xiàn)代旅游相結(jié)合的高效產(chǎn)業(yè),是在充分利用現(xiàn)有農(nóng)村空間、農(nóng)業(yè)自然資源和農(nóng)村人文資源的基礎(chǔ)上,通過以旅游內(nèi)涵為主題的規(guī)劃、設(shè)計(jì)與施工,把農(nóng)業(yè)建設(shè)、科學(xué)管理、農(nóng)藝展示、農(nóng)產(chǎn)品加工與旅游者的廣泛參與融為一體,是旅游者充分體驗(yàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與生態(tài)農(nóng)業(yè)相結(jié)合的新型產(chǎn)業(yè)。發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游在保證農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展、為旅游者提供高質(zhì)量的旅游感受和保護(hù)生態(tài)環(huán)境方面均具有重要作用和意義。

采礦廢棄地的生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游模式可以根據(jù)當(dāng)?shù)貤l件不同形成各自不同的旅游開發(fā)重點(diǎn),如以農(nóng)業(yè)資源占優(yōu)勢(shì)的特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)模式,這種模式適用于那些擁有特色農(nóng)產(chǎn)品的生態(tài)農(nóng)業(yè),可以以農(nóng)產(chǎn)品為核心,進(jìn)行圍繞某一種或幾種特色農(nóng)產(chǎn)品展開的主題輻射發(fā)展模式。也就是指在一個(gè)鄉(xiāng)或村的范圍內(nèi),依據(jù)所在地獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),圍繞特色的生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)行專業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),一村一業(yè)發(fā)展壯大來帶動(dòng)鄉(xiāng)村綜合發(fā)展。此外還可以采取自然旅游資源與生態(tài)農(nóng)業(yè)資源相結(jié)合的觀光+體驗(yàn)的模式,結(jié)合山區(qū)獨(dú)特的自然風(fēng)光,讓旅游者在優(yōu)美的田園風(fēng)光和勃發(fā)的自然生機(jī)中找到回歸自然的感覺。

在我國(guó)目前也有了一些采礦廢棄地發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游的成功案例,采礦廢棄地的生態(tài)農(nóng)業(yè)恢復(fù)模式主要采用充填土地、對(duì)土壤進(jìn)行物理處理、化學(xué)改良添加營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)、利用有機(jī)廢物、篩選適宜的先鋒樹種種類、復(fù)墾土地等措施,同時(shí)遵循景觀設(shè)計(jì)學(xué)是關(guān)于景觀的分析、規(guī)劃布局、設(shè)計(jì)、改造、管理、保護(hù)和恢復(fù)的科學(xué)和藝術(shù),讓廢棄土地的利用既有經(jīng)濟(jì)方面的收益,又有景觀觀賞的價(jià)值。此外,城市郊區(qū)的便利的交通條件也是生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游模式能夠成功的主要原因之一。

2.“自然”資源旅游模式

置身于崇山峻嶺之中的礦業(yè)廢棄地本身雖然暫不具備旅游資源的價(jià)值,但山區(qū)豐富的自然資源彌補(bǔ)了其在自然景觀旅游方面的缺陷。在山區(qū),清新的山水自然環(huán)境、美麗的田園風(fēng)光、整潔舒適的鄉(xiāng)村居住環(huán)境等,都可以通過觀光旅游的模式將旅游作為創(chuàng)造社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的途徑。廢棄地修復(fù)后形成的特色基底,可以與這些已有的旅游資源合理搭配,將游覽區(qū)內(nèi)的農(nóng)田果園、花卉苗圃、動(dòng)植物飼養(yǎng)場(chǎng)精心包裝,讓游客找到返歸鄉(xiāng)村的真實(shí)感受。

除了山區(qū)優(yōu)美的自然風(fēng)景之外,城市郊區(qū)作為城市與周邊農(nóng)村的連接地帶,自古以來可能就是一些關(guān)鍵的交通要道,這些古跡經(jīng)過千百年的歷史文化積淀,己成為連接古今歷史文明的重要遺跡。悠久的歷史使我國(guó)山地積累了深厚的文化底蘊(yùn),往往會(huì)成為山水風(fēng)光、文物古跡和民俗風(fēng)情等資源豐富的地區(qū),立足于此,可開發(fā)豐富的文化旅游項(xiàng)目。第一是宗教文化,“自古名山僧占多”,我國(guó)眾多名山大川與佛教和道教融為一體,佛家的道場(chǎng)和道家的洞天構(gòu)成了豐富的宗教旅游文化,是山地文化旅游產(chǎn)品重點(diǎn)之一;第二是農(nóng)耕文化產(chǎn)品,山地中散布著相對(duì)原始的村落,保存了傳統(tǒng)的農(nóng)耕勞作習(xí)俗,是開展文化旅游的重要資源;第三類文化旅游產(chǎn)品是民族旅游產(chǎn)品,我國(guó)少數(shù)民族主要聚居于山地,獨(dú)特的民族文化和生活習(xí)俗是山地文化旅游的重要內(nèi)容。相對(duì)應(yīng)的旅游項(xiàng)目的開發(fā)主要是宗教朝拜、農(nóng)耕體驗(yàn)以及民俗體驗(yàn)項(xiàng)目。

我國(guó)山地面積占全國(guó)總面積的約三分之二,而在我國(guó)當(dāng)前確立的13個(gè)大型煤炭基地中,有4個(gè)就位于山西和貴州的山區(qū),還有更多基地位于丘陵地區(qū),借助于山地丘陵的自然景色改善礦區(qū)的生態(tài)環(huán)境,為區(qū)域生態(tài)旅游提供條件具有可行性。

3.礦山工業(yè)旅游模式

礦業(yè)廢棄地的工業(yè)旅游主要是借助礦山開采遺留的礦業(yè)遺址開發(fā)礦業(yè)遺產(chǎn)旅游。工業(yè)遺產(chǎn)是具有歷史價(jià)值、技術(shù)價(jià)值、社會(huì)價(jià)值、建筑或科學(xué)價(jià)值的工業(yè)文化遺存。這些遺存包括建筑群與機(jī)器,車間,工場(chǎng)和工廠,礦山處理與提煉遺址,貨棧與倉庫,能源產(chǎn)生、輸送與使用的遺址,交通及所有基礎(chǔ)設(shè)施,以及用于有關(guān)工業(yè)社會(huì)活動(dòng)(諸如居住、宗教信仰或教育)的遺址。

保留礦業(yè)遺產(chǎn)地并加以利用也是可行的。根據(jù)國(guó)內(nèi)外的相關(guān)調(diào)查表明,在工業(yè)旅游產(chǎn)品中,消費(fèi)者對(duì)于和自己日常生活密切相關(guān)的產(chǎn)品以及和自己平日根本接觸不到的產(chǎn)品或領(lǐng)域有強(qiáng)烈的興趣,礦區(qū)工業(yè)旅游資源屬于后者。礦區(qū)對(duì)于多數(shù)人來說都是陌生的,人們對(duì)礦業(yè)生產(chǎn)與管理、礦區(qū)生活以及礦業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的新奇感,往往能激發(fā)其前往游覽、觀光的愿望。當(dāng)前,我國(guó)的工業(yè)旅游產(chǎn)品客源就集中在專業(yè)市場(chǎng)和學(xué)生市場(chǎng)當(dāng)中。所以,工業(yè)旅游的科普教育價(jià)值就成為主要的吸引力因素。

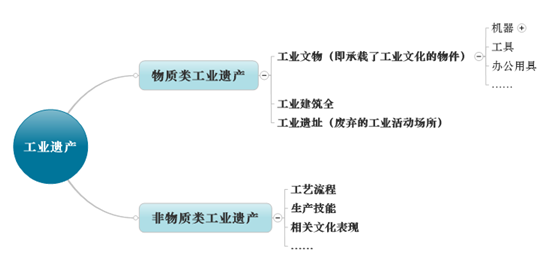

有研究將工業(yè)遺產(chǎn)進(jìn)行了如下分類:

工業(yè)遺產(chǎn)的分類

根據(jù)這一分類體系,結(jié)合礦業(yè)開采的具體情況,在礦區(qū)的工業(yè)旅游中,主要是以博物館的形式向公眾展示礦業(yè)文化,領(lǐng)略礦業(yè)文明,體驗(yàn)礦業(yè)生產(chǎn)。根據(jù)應(yīng)承擔(dān)的不同功能,博物館又可以分為礦山文化展示館、參與式礦山博物館以及礦山生態(tài)博物館等幾種形式進(jìn)行礦區(qū)工業(yè)旅游的設(shè)計(jì)。

3.1礦山文化展示館

這一類的博物館主要是對(duì)煤礦存在過程中所經(jīng)歷的社會(huì)歷史在礦山文化和用品中的體現(xiàn)的展示,主要是以礦業(yè)遺產(chǎn)文化、歷史、科技為主題,也就是礦業(yè)遺址遺物或礦業(yè)歷史博物館,也包括老礦區(qū)旅游(參觀)點(diǎn)。該類型的博覽場(chǎng)館重在保留礦業(yè)開采的實(shí)物、實(shí)景,突出礦業(yè)遺產(chǎn)的歷史資料性,主要賦予展示、科教功能。具體來說,可以展示礦山開采的主要工藝生產(chǎn)過程,從中活化礦業(yè)開采區(qū)的歷史感和真實(shí)感,同時(shí)也激發(fā)社區(qū)參與感和認(rèn)同感。再有,老礦區(qū)操作場(chǎng)地的遺址也應(yīng)該很好地加以保留。如采掘場(chǎng)地是礦山旅游的核心資源,特別是大型露天采礦場(chǎng)地氣勢(shì)宏偉,留給游人的意象是“愚公移山”精神。

某露天煤礦采坑

3.2參與式礦山博物館

參與式礦山博物館與剛才提到的礦山文化展示館的主要差別就在于“動(dòng)”與“靜”的不同。礦山文化展示館的礦業(yè)文化遺產(chǎn)都靜靜地放置在櫥窗或場(chǎng)館內(nèi),跟植物、動(dòng)物的標(biāo)本沒有兩樣,盡管人們也可以從中獲取很多知識(shí),但相對(duì)于能夠刺激旅游者進(jìn)行參與,獲得體驗(yàn)價(jià)值的參與式博物館,安靜的文化展示區(qū)還是顯得有點(diǎn)呆板。

隨著人們旅游要求水平的提高,博物館的功能也需隨之發(fā)生變換,由以前的收藏、研究為主轉(zhuǎn)變?yōu)榻逃破铡⒖萍佳芯俊⑹妨鲜詹貫橹鳎⑶译S著人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的對(duì)科學(xué)技術(shù)認(rèn)知的需求,教育科普的功能愈加突出。礦山博物館應(yīng)逐步改變工業(yè)遺產(chǎn)冷漠的面孔,讓人們走近工業(yè)遺產(chǎn),去觸摸,通過各種方式讓人們參與其中,去充分感受工業(yè)遺產(chǎn)的方方面面。在景觀形態(tài)上,表現(xiàn)為博覽場(chǎng)館內(nèi)的工業(yè)遺產(chǎn)越來越多地走下櫥窗和展臺(tái),裸露在場(chǎng)館內(nèi),甚至在它們?cè)瓉淼膷徫簧侠^續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)、工作;另一方面,很多博覽場(chǎng)館不再是“異地保護(hù)”工業(yè)遺產(chǎn)了,而是就地保護(hù),博覽場(chǎng)館的形態(tài)逐漸打破固定的常規(guī)場(chǎng)館形式,而更趨向于露天式了。整個(gè)礦區(qū)內(nèi)可以按照不同的歷史時(shí)期分別構(gòu)建當(dāng)時(shí)的商店、教堂、酒吧、露天游樂場(chǎng)等等。游客在礦區(qū)內(nèi)運(yùn)行要通過內(nèi)部無軌、有軌電車進(jìn)行,工作人員穿當(dāng)時(shí)的服裝,但不扮演某個(gè)特定人物。博物館營(yíng)造出一個(gè)真實(shí)生動(dòng)的村莊與工業(yè)社區(qū),營(yíng)造出工業(yè)社區(qū)的氛圍與外部場(chǎng)景。游客除了參觀各種機(jī)器,還可以目睹工匠演示傳統(tǒng)工業(yè)的生產(chǎn)加工過程。

3.3礦山生態(tài)博物館

20世紀(jì)60年代末,生態(tài)博物館的概念在法國(guó)出現(xiàn),是生態(tài)和博物館的結(jié)合。定義表述如下:生態(tài)博物館是對(duì)自然環(huán)境、人文環(huán)境、有形遺產(chǎn)、無形遺產(chǎn)進(jìn)行整體保護(hù),原地保護(hù)和居民自己保護(hù),從而使人與物與環(huán)境處于固有的生態(tài)關(guān)系并向前發(fā)展的一種博物館新理念、新方法。這個(gè)概念可以理解為將礦山博物館朝著生態(tài)建設(shè)的方向邁進(jìn)。

在這個(gè)博物館中,各種類型的生態(tài)環(huán)境破壞,如由于煤炭開采造成的地面下沉過程、由于地表植被的破壞而造成的生態(tài)系統(tǒng)的破壞過程、各種污染物的產(chǎn)生、污染蔓延過程等都可以用圖片、模型,甚至是保留實(shí)物的形式等進(jìn)行展示;另一方面,各種生態(tài)修復(fù)的技術(shù)、工藝、產(chǎn)業(yè)等也可以在這個(gè)博物館或者是展示區(qū)中得到進(jìn)一步的宣傳和講解。此外,那些己經(jīng)自然恢復(fù)區(qū)域的生態(tài)系統(tǒng)和生態(tài)景觀也應(yīng)該成為進(jìn)行科學(xué)研究和環(huán)境保護(hù)的依據(jù),而加以保留。可以讓礦區(qū)內(nèi)己有的荒草仍舊任其生長(zhǎng),保持工業(yè)遺產(chǎn)地上原有的生物活動(dòng),并藝術(shù)化地展示他們變化的過程。各種類型多樣的生態(tài)恢復(fù)方法,給原本荒廢的工業(yè)遺產(chǎn)地帶來了新的生機(jī),并形成了生動(dòng)而又極富藝術(shù)韻味的景觀形態(tài)。

通過礦山生態(tài)博物館的建設(shè),應(yīng)該讓參觀者從正反兩方面得到環(huán)境保護(hù)的科普教育,提高公眾對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度,為建設(shè)一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的和諧社會(huì)做出努力。

4.山地運(yùn)動(dòng)

景觀不僅僅作為視覺藝術(shù)而存在,還應(yīng)作為人的活動(dòng)場(chǎng)所,除了在礦山博物館中設(shè)計(jì)適合游客參與的具體環(huán)節(jié)外,還要考慮廢棄礦區(qū)不同場(chǎng)所環(huán)境的使用性質(zhì),使人可以產(chǎn)生震撼、凝聚情感、愉悅身心,從而使物質(zhì)空間具有場(chǎng)所精神。采礦地設(shè)計(jì)應(yīng)利用各種資源來提供給人以獲得教育、鍛煉和愉悅的機(jī)會(huì)。

隨著現(xiàn)代工業(yè)社會(huì)和旅游業(yè)的發(fā)展,越來越多的人們向往在優(yōu)越的野外環(huán)境參加各類運(yùn)動(dòng)。山地正是開展運(yùn)動(dòng)旅游的優(yōu)良場(chǎng)所。在山地環(huán)境下可以開展攀登、探險(xiǎn)、野外生存、戶外拓展等各類運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。目前國(guó)內(nèi)外主要的山地旅游項(xiàng)目有:登山活動(dòng)、溜索活動(dòng)、蹦極活動(dòng)、漂流活動(dòng)、滑草活動(dòng)、溪降活動(dòng)、攀巖活動(dòng)、溯溪活動(dòng)、山地自行車、定向越野、野戰(zhàn)游戲、叢林探險(xiǎn)等。

山區(qū)的優(yōu)美風(fēng)景為山地運(yùn)動(dòng)的參與者提供了愉悅身心的良好環(huán)境,礦山廢棄地的未利用狀態(tài)使得開發(fā)者可以根據(jù)需要進(jìn)行各種形式的開發(fā)和建設(shè),如可以將礦山廢棄地改造成網(wǎng)球場(chǎng)地、高爾夫球場(chǎng)等。

5.科學(xué)研究試驗(yàn)基地

礦山廢棄地除了可以開發(fā)為文化基地、旅游基地之外,它現(xiàn)存的嚴(yán)重破壞的生態(tài)結(jié)構(gòu)、地質(zhì)結(jié)構(gòu)也可以成為科學(xué)研究者的真實(shí)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所,因此可以在礦山廢棄地的恢復(fù)利用過程中,直接劃出一部分原始土地留作科學(xué)研究,為相關(guān)的生態(tài)修復(fù)、地質(zhì)研究、采礦學(xué)等不同學(xué)科的研究者提供實(shí)習(xí)實(shí)驗(yàn)的場(chǎng)所。