基于EOD導向下的煤炭資源枯竭型城市再開發模式,針對新邱區發展現狀和具體問題,構建新邱區EOD再開發模式。首先,對新邱區生態環境進行整治修復,形成城市再生本底;其次,引入汽車賽事產業并升級固廢資源利用產業,提升整體經濟活力,同時盤活城市空間;再次,以經濟效益反哺城市生態環境建設,同時提升城市整體活力。

1.生態環境修復治理

所有的開發建設都依賴于安全穩定的空間條件,因此,要通過礦山地質災害整治、水資源保護與修復、水土環境污染防治等工作,創造良好的城市再生本底條件。

(1)礦山地質災害整治

對傳統采煤過程中形成的不穩定邊坡進行整治,防止崩塌、滑坡、泥石流、煤炭自燃等災害的發生;避免礦山閉礦后遺留的廢棄礦井、露天采坑、高陡邊坡等造成人員傷亡和財產損失;解決裂隙發育、邊坡垮塌及煤炭自燃所引起的大氣污染等問題。為減少對區域生態環境造成的惡劣影響,采取以下措施進行地質災害治理:針對復墾為耕地的區域及文體娛樂用地中依據賽道城建設對平整度有要求的區域開展地形整治工程;對矸石山、露天采坑等形成的較高的不穩定邊坡,按規程、規范分級削坡及進行坡面清理,坡頂設截、排水溝,坡底設置排水溝及積水設備;修筑錨桿格構及錨固工程進行坡面防護,坡底設置擋土墻;對塌陷區進行采空區注漿填充;剝離挖除在燃體,根除火源并在地表覆土將火點加以隔絕。

(2)水資源保護與修復

評估區內含水層破壞嚴重,地下水呈疏干狀態,對礦山地質環境影響極大。為保證評估區內及其周圍生產、生活用水,減輕因礦體開采造成的破壞,避免地表植被大面積枯萎消失,需對此區域的含水層破壞問題進行分析,以保護含水層,涵養水源,減輕對地表水的影響,進而設計開展截排水工程、蓄水池工程等工程,并對此區域進行植被恢復,增加地表覆蓋度,只有這樣,地下水資源才會逐步得到恢復,地下水水位才會緩慢回升。

(3)水土環境污染防治

目前,礦區內煤礦雖然已相繼關閉,但是在煤礦前期生產、施工過程中產生的施工垃圾、生活垃圾和廢(污)水等廢物仍然殘留于土壤中。賽道城建設及建成后運營過程中,賽事運營、游客生活等方面均會產生各種垃圾。這些在土壤中難以進行生物降解的固體廢物,會影響土壤耕作和作物生長。污染物在自然降水、灌溉作用下,可能通過包氣帶滲透至潛水層,造成水土環境污染。對此,可以采取置換法、植被修復、抑塵措施、加強監測等方法對水土環境污染進行預防和修復,以達到污染治理與生態恢復的目的。

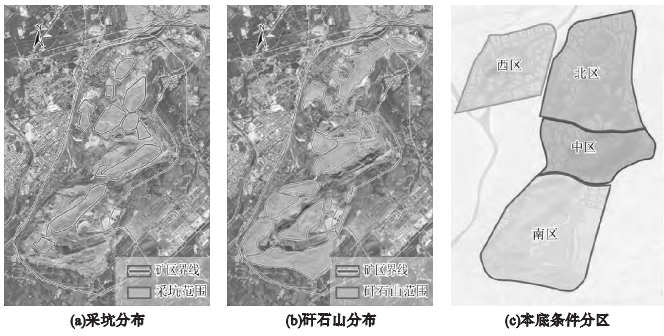

(4)城市再生本底形成

通過開展各類環境治理和生態修復工程,改善地質環境、消除地質災害、優化生態環境、減少污染,創造新邱區城市再開發的本底條件。在進行生態環境治理的同時,對矸石山和采坑進行明確分區和規劃,以利于煤矸石處置利用產業升級。劃分不同的空間利用類型,形成北區、中區、南區和西區4個主要分區(見圖3),根據不同區域特色,初步形成功能分區,為下一步的賽事產業植入打下良好的基礎。

圖 3 新邱區城市再開發本底條件

2.引入產業融合發展

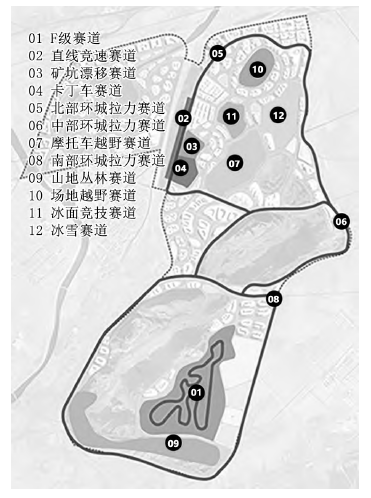

(1)賽事產業植入

采用“政企合作、產業先行”的創新模式,因地制宜地利用廢棄礦坑原有地形地貌和生產作業路建設賽道城,以產業導入帶動礦山修復,實現經濟轉型發展。依據目標編制生態治理和修復方案,在30km2的項目總體規劃區域,計劃建成12條主題賽道(見圖4)———賽道是生態修復的一種創新模式,打造地形最復雜、賽道種類最多樣、賽事類型最齊全的百年國際賽道城。

圖 4 賽道規劃

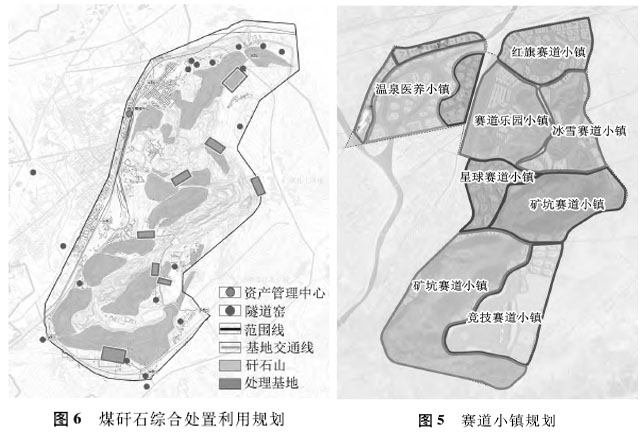

依托賽道城主題特征發展“文體、文旅、文娛”相關產業,利用各類賽事、旅游、演藝業態的聚集優勢,促使汽車后市場、旅游周邊、新型消費電子、礦山修復治理等產業快速落地,帶動教育培訓、餐飲住宿等傳統產業增量發展,形成以賽事為觸媒、新型產業發展為核心,集文化教育、旅游康養、社會服務等多功能于一體的綠色發展生態示范區(見圖5)。

(2)綠色固廢資源產業升級

新建1個固廢研發中心、5個大型的煤矸石綜合處置基地(見圖6)。對原新邱區循環經濟產業園進行調整:將原來坐落在勝利村的循環經濟產業園區擴大范圍,將所有煤矸石、煤矸石預處理和分布在矸石山內外的利用煤矸石的企業(18家磚廠等)統統歸納為循環經濟產業園的一部分;將新邱區24km2廢棄工礦區規劃為新邱循環經濟產業園的重要組成部分;將矸石山的管理過程納入生態修復數字化管理。以此使循環經濟產業園成為阜新市大宗固廢綜合處理基地的主要組成部分。

因地制宜地綜合利用煤矸石固廢資源,通過建立阜新市轉型試點環保科研基地,開發煤矸石破碎、篩分系統,規模化處理煤矸石,使其成為制備建材產品的高品質原材料。為實現煤矸石的高效利用,結合環保土體穩定技術,建成煤矸石水穩拌合生產線,為市交投集團及市政道路施工單位提供強度較高的水穩料。打通產業鏈,為下游企業提供專業化、標準化和高質量的原材料,解決原料成分變化大、產品質量難以保證的問題,并提高產品質量,滿足市場需求,充分帶動本地企業,建立產業園區,促進阜新市經濟轉型發展。形成“固廢變資源,資源變資產,資產變資金,資金變資本,資本反哺生態環境”的創新閉環。企業利用先進的處理技術將煤矸石、砂石土料等固體廢棄物轉化為可利用的資源;當處理技術得以保障,處理規模得以擴大,有足夠多的儲備量,值得處置、值得開采、值得利用,資源得到市場認可,資源即可轉化成資產;資產積累到一定的規模,項目主體得到銀行等金融機構的認可,可得到資金支持;資金投入賽道城的建設及生態環境修復工程,發揮賽事經濟的觸媒效應,吸引資本,并以此反哺生態環境治理投入。

3.土地資源開發與運營

(1)增加土地儲備

礦業開發帶來的地質和生態環境破壞以及煤矸石堆積引起的土地資源浪費在EOD城市開發模式下得到了較好的解決。通過地質環境治理和生態修復,原本無法利用的土地能夠滿足再開發需要。完善煤矸石處置利用規劃和工藝,將煤矸石充分加以利用,騰挪出其壓覆的土地,增加城鎮再開發的用地總量,為城市再開發提供良好的土地儲備。

(2)突顯土地資源的利用效益

土地資源在發揮其空間效益的同時,更重要的是還會發揮經濟效益。這種經濟效益不局限于以出讓的方式換取財政收入。在滿足土地收益的同時,良好的土地資源還可以為良性發展的產業項目提供落地基礎,為城市的可持續發展注入活力。

(3)確保土地資源的可持續性經營保證生態用地指標,嚴格按生態修復工程規劃進行用地建設,將土地資源利用與生態環境指標相結合,整體建設與城市土地資源的集約利用相結合,通過總體規劃,優化城市空間結構,優化城市用地布局,使每一處土地的使用效率和綜合效益最大化。同時,要嚴守生態環境底線和農田保護底線,保證城市開發與生態安全、糧食安全并行不悖,從而實現城市土地資源的可持續性經營。(作者:李殿生,劉蕊,高楊)