中國政府部門債務現狀

同美國、日本以及歐洲國家相比,中國的政府部門杠桿率并不高,整體債務風險可控。發達經濟體政府部門負債主體主要是中央政府,地方政府債務比重較低。中國政府部門的債務結構存在較大差異,中央政府債務比重偏低,地方政府債務比重偏高,且存在較大規模的地方政府隱性債務。中國的政府部門債務風險主要集中在地方政府的隱性債務上。

政府部門整體債務風險可控

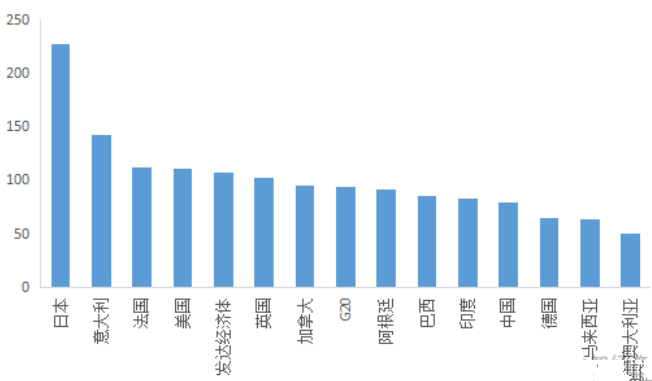

整體而言,中國政府部門債務水平不高,不存在明顯風險。橫向比較來看,中國政府部門杠桿率低于大部分國家和經濟體。截至2023年三季度,中國政府部門(包括中央和地方)杠桿率為53.8%,在國際上處于中等水平,整體政府債務風險可控。即便算上地方政府隱性債務,廣義政府負債率大約在95%-110%,也低于發達國家平均水平,整體負債率尚處在合理水平。根據國際清算銀行的統計口徑,中國政府部門杠桿率為79.4%,不但低于大部分發達經濟體,而且也低于阿根廷、巴西、印度等主要新興經濟體。

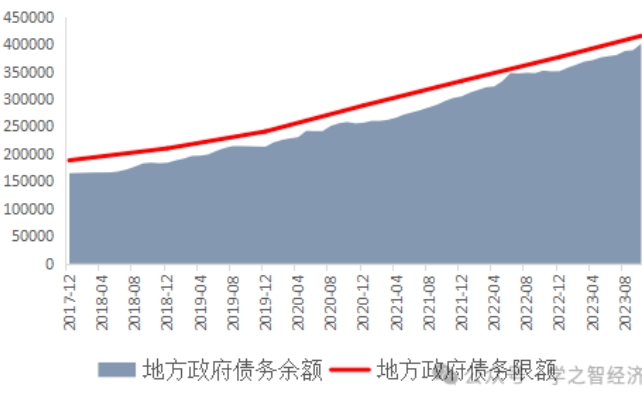

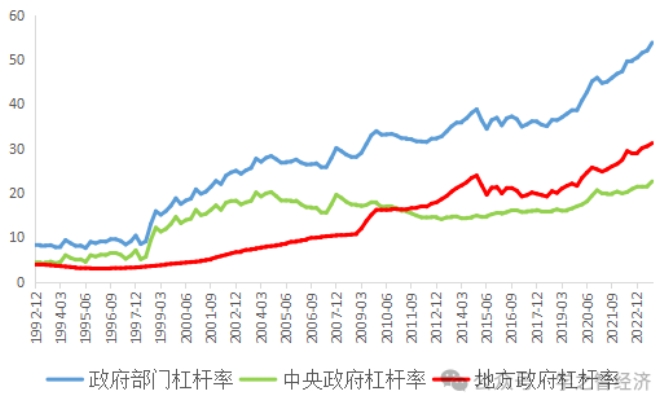

中央政府杠桿率較低,債務壓力較小。截至2023年三季度,中央政府杠桿率為22.6%,在全球處于很低的水平,債務余額大約28萬億元。地方政府顯性債務風險可控,杠桿率處于合理水平。截至2023年三季度,地方政府杠桿率為31.2%,債務余額大約39萬億元。地方政府顯性債務始終控制在全國人大批準的限額之內,與經濟發展水平相匹配,不存在明顯風險。中央政府和地方政府顯性債務余額合計約67萬億元,整體規模并不大,遠低于2022年超過120萬億元的GDP規模。要知道,債務余額是歷年累計的結果,是個存量數據。GDP是當年的經濟生產總值,是個流量數據。存量數據和流量數據存在非對等關系,即便債務超過GDP,也并不表示存在風險,更何況中國政府部門債務遠遠低于每年創造的GDP。

與此同時,中國政府每年獲得持續增長的財政稅收收入,并且掌握的資產規模遠遠超過了債務規模,能夠完全覆蓋存量債務。2023年全國公共財政收入達到21.7萬億元,同比增長6.4%,只需不到三年的收入就能覆蓋存量債務。根據國務院國有資產管理情況綜合報告,截至2022年末,全國國有企業資產總額339.5萬億元、負債總額218.6萬億元,國有企業資產凈額達到120.9萬億元。這還僅僅是政府掌握資產的一部分,其規模就遠遠超過了政府部門負債規模。中國政府還掌握有大量沒有進行貨幣化計價并表的土地、礦產、森林等自然資源,這些都是政府部門潛在的資產來源。總之,如果從年度資金收入流量以及掌握的資產存量來看,中國政府部門債務壓力較小,擁有很大的回旋余地。

雖然整體政府部門債務風險可控,尤其是中央政府債務壓力較小,但是地方政府債務增長過快,且存在日益突出的結構性問題,尤其是隱性債務風險較重。

第一,地方政府債務擴張速度加快。過去二十多年,盡管我國采取了大量化解地方債的措施,但債務規模卻持續增長。2006年,地方政府杠桿率還不到10%;2011年就超過16%,并且超過了中央政府杠桿率;2013年上升到20%以上。2015年新修訂的《預算法》實施后,本應是化債窗口期,然而地方政府債務卻迅猛增長,2018年之后變得更加嚴峻。目前地方政府杠桿率已經上升到30%以上,如果不加以控制,按照目前趨勢發展下去,未來還將持續攀升。

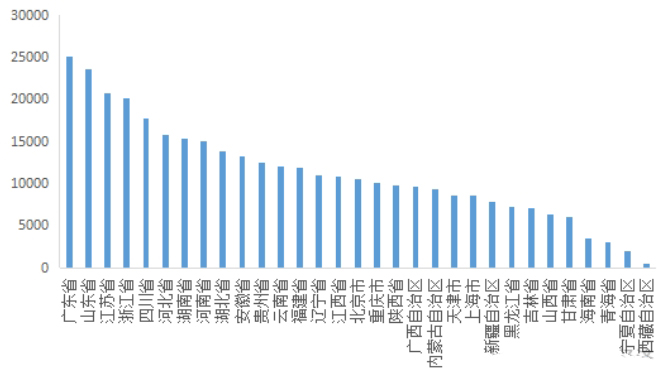

第二,地方政府債務存在結構性和區域性問題。從債務結構來看,發達國家大多是中央政府債務占比大、地方政府債務占比小。中國卻相反,2011年以來地方政府杠桿率就超過中央政府杠桿率。由于中央政府發行國債融資成本要顯著低于地方政府融資,中國的政府債務結構注定了融資成本偏高,償債壓力較大。從地域差異來看,東部地區的債務規模大且負債率底,風險較低。部分地區的債務率較高、償債壓力較大,主要集中在經濟不發達、產業發展落后、財力規模有限的中西部地區。

截至2022年末,省級地方政府債務規模排名前四位分別是廣東省、山東省、江蘇省、浙江省,各自達到2.51、2.36、2.07、2.02萬億元,四省合計占全國地方政府債務的比重達到25.6%。如果加上北京市、上海市、福建省,東部7省市的地方政府債務占比達到34.5%,這些債務的風險相對較小。如果再加上四川省、河北省、安徽省、湖北省、陜西省、山西省這6個債務率風險整體可控的省份,合計占全國地方政府債務的比值已經達到56.5%,已經超過半數。存在償債風險的地方政府,主要分布于其他債務規模并不大,但是財政收入能力更低的地區。

第三,隱性債務風險較重,這是地方政府債務的最主要問題。目前,中國對地方政府隱性債務的內涵和邊界存在不同的認識,缺乏統一的界定標準。因此,地方政府的隱性債務規模沒有準確數字,大部分機構預測在50-70萬億元左右。隱性債務的來源涵蓋了地方政府融資平臺、國有事業單位、保障性住房項目、棚戶區改造項目等,甚至非融資平臺的國有企業、地方金融機構不良資產、不規范PPP項目等也可以計入隱性債務。其中,融資平臺是風險的主要來源。

按照地方融資平臺平均負債成本5-6%計算,地方政府每年需要為隱性債務支付利息超過3萬億元,占地方政府預算收入的30%以上。在過去,土地財政對隱性債務形成有力支持,債務風險不明顯。近幾年,受房地產下行的影響,作為重要還款來源的土地出讓金收入大幅下降,使得地方財政資金吃緊,債務風險得以暴露。如果不及時出臺化債方案,降低償債壓力,可能影響到部分地方政府的正常運轉。

政府如何化債?

政府化債,即政府債務管理或債務化解,是政府憑借其信譽,通過一系列措施來籌集資金、減輕債務負擔、優化債務結構并防范債務風險的過程。以下是政府如何化債的幾種主要方式:

一、債務重組與展期

債務重組:政府可以與債權人協商,對原有的債務進行重新安排,包括調整債務期限、降低利率、減免部分債務等,以減輕當前的償債壓力。

債務展期:將短期債務轉化為長期債務,給予政府更多的時間來籌集資金償還債務。這種方式可以平滑償債高峰,降低政府的短期償債壓力。

二、發行新債還舊債

政府可以通過發行新的債券來籌集資金,用于償還即將到期的舊債。這種方式也被稱為“借新還舊”,是政府化債的一種常用手段。特別是特殊再融資債的發行,以借新還舊的方式將地方政府隱性債務顯性化,占用地方政府債務結存限額。

三、財政收支管理

增加財政收入:政府可以通過加強稅收征管、提高稅收收入、增加非稅收入等方式來增加財政收入,用于償還債務。

縮減開支:政府可以優化支出結構,減少不必要的開支,將節省下來的資金用于償還債務。特別是在經濟下行期,政府需要更加注重財政支出的效益,避免浪費。

四、資產處置與變現

政府可以通過出售部分資產或進行資產證券化等方式來籌集資金,用于償還債務。這些資產可以是政府持有的企業股權、土地使用權、公共設施等。

五、引入社會資本

政府可以通過PPP(政府和社會資本合作)等模式引入社會資本參與公共項目建設,減輕政府的財政負擔。同時,社會資本也可以通過項目運營獲得收益,實現雙贏。

六、政策與法規支持

政府可以制定相關政策和法規來支持債務化解工作,如提供稅收優惠、降低融資成本等。這些政策和法規可以降低政府的融資成本,提高債務化解的效率。

七、地方政府化債的具體實踐

債務延緩類:所有省市都有使用債務延緩類的化債方式,通過債務置換、展期等方式平滑償債壓力。

債務壓降類:主要通過賣地和縮減開支來籌集資金償還債務。賣地是北京、上海和廣東重要的化債方式;其他地區多依賴縮減開支騰挪預算內還債資金。

提升現金流類:通常和債務出表相配合,通過優化資產結構、提高資產運營效率等方式提升現金流,以增強償債能力。

債務出表類:通過資產證券化、債轉股等方式將債務從資產負債表中移出,降低債務負擔。但這種方式較少被單獨使用,通常需要與其他化債方式相結合。

綜上所述,政府化債是一個復雜而系統的過程,需要政府綜合運用多種手段來籌集資金、減輕債務負擔并防范債務風險。在實際操作中,政府需要根據自身情況和市場環境來選擇最合適的化債方式。