近日,煙臺市政府發布了《煙臺市新型城鎮化規劃(2021-2035 年)》。

全文 60 頁,信息量巨大,主要明確了全市 " 十四五 " 時期和到 2035 年推進新型城鎮化的總體要求、主要目標、發展格局和重點任務。

重點整理如下:

一、發展目標

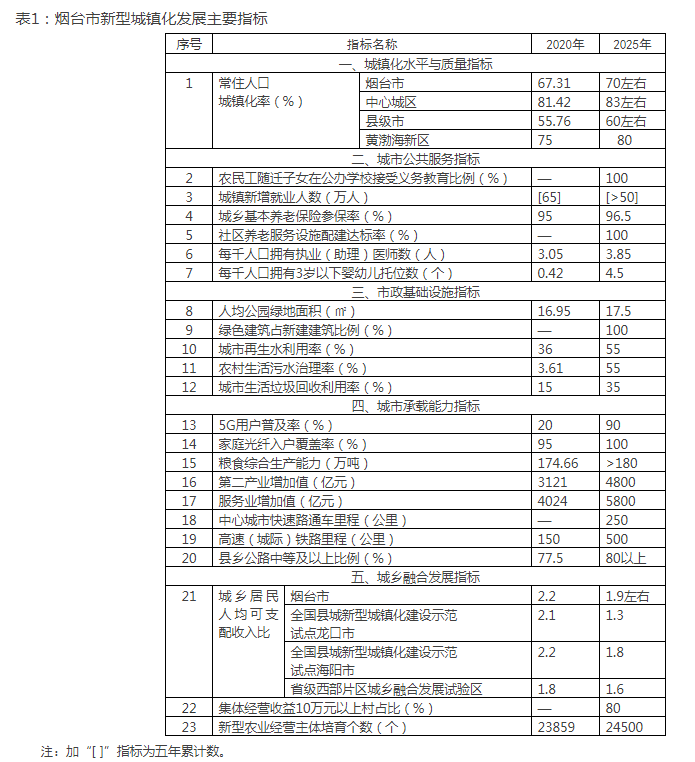

到 2025 年,全面實施以人為核心、綠色低碳高質量為導向,面向現代化的新型城鎮化戰略,全市新型城鎮化建設努力實現 " 七個顯著提升 ":

人口市民化水平顯著提升,產業支撐能力顯著提升,開放合作水平顯著提升,城鄉綜合承載能力顯著提升,城鄉人居環境顯著提升,城市治理現代化水平顯著提升,城鄉雙向融合發展水平顯著提升。

到 2035 年,早于全國率先基本實現新型城鎮化,常住人口城鎮化率達到 75% 左右,城鎮化發展方式全面轉型、發展質量全面提升,智慧化、綠色化、均衡化、雙向化發展模式成熟定型。可持續的空間布局、產業結構、生產生活方式全面形成,市域均衡一體化、城鄉融合發展基本實現,人的全面發展和社會全面進步在新型城鎮化進程中得到充分彰顯,人民群眾獲得感幸福感安全感更加充實、更有保障、更可持續。

二、構建 " 一核三帶六圈多點 " 空間布局

統籌考慮全市各區域基礎條件、資源稟賦、比較優勢,構建 " 一核引領、三帶貫通、六圈聚力、多點支撐 " 的城鎮空間布局,形成區域協同、優勢互補、產業聯動的整體發展格局。

1、" 一核引領 ",即著力提升煙臺主城區綜合經濟實力,充分發揮中心城區在城鎮化中的核心引領作用。

努力于青山綠水之間 " 伸展兩翼 ",隆起北部沿海城鎮化綜合發展帶,向東全面提速牟平區融入中心城區發展步伐,開辟高質量發展新天地。向西加快建設蓬萊 " 煙臺城市副中心 ",擴大城市規模,夯實制造業基礎,為城市經濟發展貢獻更大份額;向南依托縱貫南北的交通干線優勢突出 " 對接融合 " 與 " 節點支撐 ",讓縣域經濟發展、鄉村振興和中心城區經濟發展更好融合,將棲霞建設成為中心城區—萊陽—海陽中部城鎮化提升發展軸(帶)上的重要支點城市;將桃村鎮、回里鎮等一批衛星鎮、專業功能鎮、特色小鎮打造成為承載城市拓展的城鄉融合樣板區,助力中心城區昂起領航城鎮化高質量發展的龍頭。

高標準建設黃渤海新區,盡快建成生態生產生活融合共生的現代化濱海新區,到 2025 年,新區 GDP 達到 1700 億元,常住人口規模達到 65 萬人左右,再造一個煙臺開發區經濟體量。

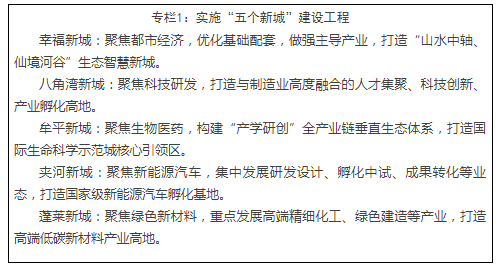

高品質打造幸福、八角灣、牟平、夾河、蓬萊 " 五個新城 ",著力建設產城融合、職住平衡、生態宜居、交通便利的宜居城市、魅力都市、樞紐城市、活力城市。

2、" 三帶貫通 ",即堅持開放、協同、共享理念,依托北部沿海城市群,主動融入環渤海經濟圈,建設東進西聯的北部沿海城鎮化綜合發展帶;依托南部交通干線走廊,建設以棲霞、海陽突破發展為支點、以萊陽萊西一體化發展為支撐、連接中心城區與南部濱海的中部城鎮化提升發展帶;依托交通、港口、產業、丁字灣功能區,推進海陽、萊陽與青島即墨、威海乳山四城聯動,建設東西雙向互通的南部濱海城鎮化融合發展帶。

3、" 六圈聚力 ",即以龍口、招遠、萊州、棲霞、萊陽、海陽為骨干,以人口產業加快集聚為目標,建設優勢互補、各具特色的縣域城鎮化高質量發展增長極。

到 2025 年,龍口、招遠、萊州、萊陽、海陽、棲霞六個縣級市城鎮化建設取得重要進展,縣城短板弱項進一步補齊補強,農民到縣城就業安家規模不斷擴大,縣城居民生活品質明顯改善。六縣市常住人口城鎮化率分別達到 72%、61%、58%、56%、54% 和 45%,在城鄉融合發展中的紐帶作用和在縣域城鎮體系中的輻射帶動能力顯著增強。

4、" 多點支撐 ",即堅持把小城鎮作為統籌城鄉發展的重要節點,按照 " 規劃建鎮、特色立鎮、產業強鎮、文明興鎮 " 的要求,促進小城鎮發展由數量規模型向質量效益型轉變,增強對周邊鄉村的集聚輻射功能,促進農村人口向城鎮轉移。

加快推進新生小城市試點培育,培育鎮區人口過 10 萬、地方財政收入過 10 億元的新生小城市。

科學合理劃分鎮域經濟功能,將全市 147 個鄉鎮(街道)分為重點鎮(街道)、中心鎮(街道)和一般鄉鎮三類。

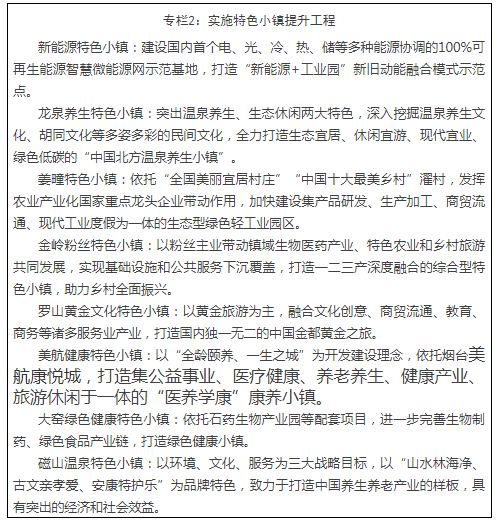

堅持錯位發展、集約發展,明確功能定位和主導產業,培育一批產業 " 特而強 "、功能 " 聚而合 "、形態 " 精而美 " 的特色小鎮,加快建設成為經濟高質量發展新平臺、新型城鎮化建設新載體、城鄉融合發展新支點。

三、促進農業轉移人口全面融入城市

以高質量推進農業轉移人口市民化為重點,全面深化戶籍制度改革和新型居住證制度,推動城鎮基本公共服務覆蓋所有常住人口。

凡在城鎮具有居住、就業情形之一,均可自主選擇落戶城鎮,全面取消就業年限、社保年限等條件限制,暢通農業轉移人口及新生代農民工人口落戶城鎮渠道,著力解決長期在當地穩定就業居住的普通勞動者落戶問題。

1、暢通入鄉返鄉落戶渠道

擁有農村宅基地使用權或農村房屋所有權等基本生活基礎的人員回原籍經常居住的,本人及其配偶、子女、父母可將戶口遷回原籍。農村籍高校畢業生根據本人意愿,畢業時可將戶口遷回原籍地或就業地,農村籍退役軍人退役時,按照退役安置政策可在原籍落戶。支持在鄉村企業就業并依法繳納社會保險、在鄉村依法投資經商或興辦實業以及依法取得農村土地經營權并依法經營入鄉返鄉就業創業連續一年以上的城鎮人員,根據本人意愿入鄉返鄉落戶。

2、解決務工人員后顧之憂

為解決進城務工人員的后顧之憂,確保符合條件的隨遷子女均能在公辦學校接受義務教育。實施全民參保計劃,健全進城務工人員參加社會保險制度。推進異地就醫結算能力建設,逐步實現住院、門診費用線上線下一體化異地就醫結算服務。增加普惠性托育和學前教育供給,健全完善養老服務體系,推進外地老年人同等享受本地優待項目。

3、租購并舉

建立租購并舉的住房供應體系和保障體系。統籌城鎮中等及以下收入家庭、新市民和引進人才住房保障需求,實現城鎮常住人口住房保障全覆蓋。

四、增強城市承載能力 全面提升均衡城鎮化水平

順應現代化新型城鎮發展新趨勢,加快產業發展和重大基礎設施建設,構建產業發達、布局合理、經濟高效、綠色便捷、安全可靠的現代產業與現代化基礎設施體系,促進人流、物流、信息流高效便捷流動,為推進均衡城鎮化提供有力支撐。

1、構建現代產業體系

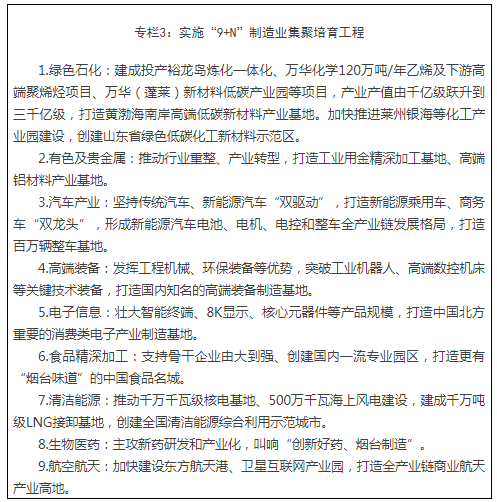

把牢實體經濟主攻方向,加快產業基礎優勢向產業鏈供應鏈協同優勢轉變,深入實施 "9+N" 制造業集聚培育工程,開展核心競爭力提升五年行動計劃。重點推進石化及化工新材料、汽車、航空航天、清潔能源、生物醫藥等 16 條重點產業鏈延鏈補鏈強鏈,引導產業不斷向高端化、智能化、綠色化轉型。圍繞國家級、省級戰略性新興產業集群,前瞻布局生命科學、生物安全技術、無人駕駛等潛力產業,搶占發展制高點,推進未來產業突破發展。到 2025 年,培育形成 1 個 3000 億級、1 個 2000 億級、4 個千億級和 3 個百億級先進制造業產業集群,力爭制造業優勢產業產值突破 1.3 萬億元。

2、強化綜合交通運輸網絡支撐

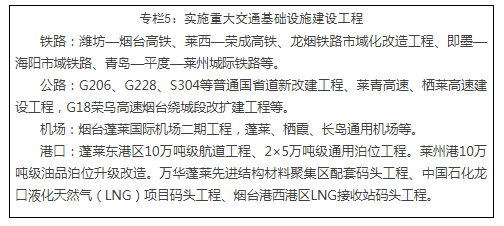

基本建成全國性綜合交通樞紐城市。發揮煙臺南站、煙臺港、蓬萊國際機場的門戶樞紐作用,統籌推進鐵路、公路、港口、航空、樞紐場站等各項交通基礎設施,拓展海陸空多元化交通網絡,加快建設濰坊至煙臺高鐵、萊西至榮成高鐵、煙臺蓬萊國際機場二期工程、煙臺港西港區 30 萬噸原油碼頭二期工程等項目,推進渤海海峽跨海通道、中韓鐵路輪渡等研究論證和規劃建設,開辟連接黃河流域、銜接東北亞的多式聯運出海大通道,構建 " 開放互通、區域融合、綜合立體、外聯內暢 " 的綜合運輸體系,提升全球資源配置能力,積極培育國際功能,努力建設國際性綜合交通樞紐城市。

建設互聯互通的綜合交通網絡。統籌考慮市域內外交通需求,以軌道交通、國省公路為主體,以農村基礎設施為補充,構建多層次、一體化、廣覆蓋的綜合立體交通網絡。加速高速鐵路建設。加快市域鐵路建設,加密高速鐵路網。推進高速公路擴容、加密。推進農村公路提質增效。到 2025 年,高速鐵路網規模約 500 公里,形成 " 兩高一城際 "(濰煙高鐵、萊榮高鐵和青榮城際鐵路)整體布局,充分融入全省高速鐵路網;基本形成 " 四橫四縱 " 高速公路網(榮烏高速、棲萊高速、榮濰高速、威青高速與煙海高速、沈海高速、蓬棲高速、龍青高速),高速公路通車里程達 733 公里,高速公路網四通八達。

推進區域交通一體化發展。主動加強與青島、威海、濰坊等相鄰城市的銜接,推進交通基礎設施互聯互通。推動青島至平度至萊州鐵路、青島即墨至海陽等軌道交通一體化。推動榮烏高速威海至煙海高速段改擴建、萊州至青島高速公路等高速公路項目建設,打通市際斷頭路,實現高等級公路 " 一張網 "。推進普通干線公路提升改造,提高普通國省干線的通行效率和服務能力,高標準實現硬化路 " 村村通 "" 戶戶通 "。以小清河復航為契機,打造龍口港 - 河口港 - 小清河沿線港口的物流鏈,提升煙臺港口的輻射能力。完善蓬萊國際機場與國內外主要城市的航線網絡,建設通用機場,打造國內航空快線,積極培育國際航線。

3、 加快城鄉公共服務設施建設

教育方面,通過新建、改擴建、回購、回租等方式新增公辦幼兒園 200 處以上,鞏固和擴大居住區配套幼兒園整治成果,新建居住區配套幼兒園舉辦為公辦園,學前教育公辦率達到 75%,普惠率保持在 93% 以上。統籌布局城鄉中小學,深化教育資源配置改革,推進鄉村教育振興和薄弱學校改造提升,新建、改擴建中小學校 100 所以上,確保所有中小學校達到省定辦學標準,力爭 30% 的區市通過縣域義務教育優質均衡發展國家認定。

醫療方面,加強公立醫院建設,擴大煙臺市中醫醫院規模,建設市級公共衛生臨床中心,建設煙臺市婦幼保健綜合樓、煙臺八角灣國際醫院。鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心建設達到省提升標準和國家推薦標準占比分別不低于 70%、20%,實現鄉鎮衛生院等級評價全覆蓋。公共體育普及工程方面,重點落實各區市主城區 " 三個一 "(一個公共體育場、一個全民健身中心、一個體育公園或健身廣場),鄉鎮駐地 " 二個一 "(一個燈光籃球場或全民健身活動中心、一個多功能運動場)和農村健身設施建設。對新建居住區,按照 " 室內人均建筑面積不低于 0.1 平方米且室外人均用地不低于 0.3 平方米 " 的標準,合理配套社區健身設施;對既有居住社區,結合老舊小區改造,充分利用空地、荒地及拆違拆臨騰空土地,通過補建、購置、置換、租賃、改造等方式,統籌建設完善健身設施。合理利用景區、郊野公園、城市公園、公共綠地、廣場及城市空置場所建設休閑健身場地設施。加強冰雪、山地等戶外運動營地設施建設。加快推進學校、企事業單位體育設施向公眾開放,提高現有場館綜合利用率。