重點提出了“鄉村振興”發展戰略,為實現農村脫貧脫困指明了方向。在當前國土空間規劃的大背景和大環境下,如何開展“鄉村振興”戰略,優化鄉村農業、生態、空間建設的資源要求等,成為當前鄉村振興發展戰略的重要引導。

在重大決策部署條件下,為實現“鄉村振興”,應以建成我國小康社會為基礎,優化社會主義現代化發展的主陣地、提高高度決策性部署,做好“三農”主抓手。我國頒布了多項關于農村深化改革和農業現代化建設的文件,旨在更好的指導和協調農村各項改革,推動農村社會經濟發展,全面改善農村生產、生活條件。鄉村振興戰略的不斷優化和實施,是全面提高社會主義現代化強國的重要理念。

“鄉村振興”戰略與新型城鎮化發展是現代社會主義體系下,推進農村現代化建設的必經之路,且兩者之間的發展思路和解決辦法是相互補充、相互促進的。鄉村振興戰略的實施,是社會主義現代化國家發展和新時期社會發展的必然之路,也是新的時代背景下構建的國土空間規劃在全面認知鄉村價值的前提下,以保護自然資源和傳承人文歷史為先決條件,落實上位規劃的戰略安排,統籌農村地區生態、農業、城鎮空間資源配置,推進農村體制改革和農村地區的全面可持續發展。鄉村振興最終目的是通過重構農村地區的空間結構,為實現生產空間的集約發展,促進生態環境的穩定發展,塑造新型的城鄉建設關系,消除城市發展差距,最終全面實現農業強、農村美、農民富。

鄉村振興模式

(一)城郊融合類村莊鄉村振興模式

1、城郊多功能農業發展模式

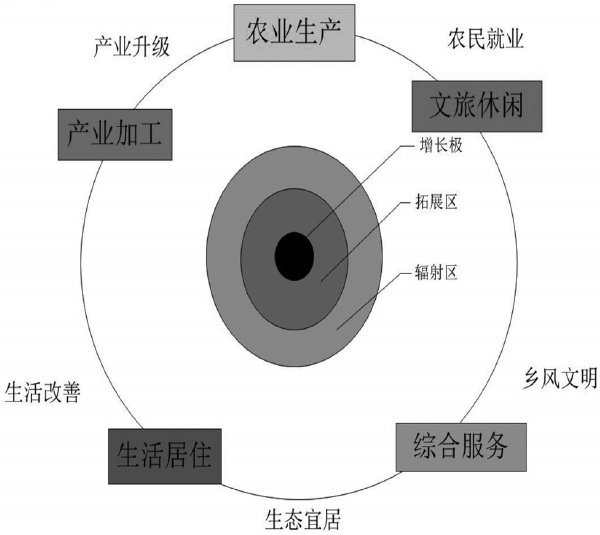

針對城市郊區多功能的農業發展環境,重在實現城郊多功能農業發展,如農業觀光、農業休閑、采摘、體驗等模式,通過充分的利用農業的多功能性的特點,從而滿足城市居民享受高品質休閑全新生活體驗的需求。主要位于城市郊區,其主要特點是區域經濟條件相對較好,公共基礎設施較為完善,周邊交通條件便捷,農業產業集約化、規模化經營水平高,因此土地產出率高,從而導致農民收入水平相對較高,此區域被稱為是城市重要的“菜籃子”基地。該區域農業體現了在生產、生態、經濟、文化、社會等方面的多種功能,見圖1。

2、田園綜合體發展模式

田園綜合體是在現代農業技術基礎之上發展起來的,集合了休閑、現代化與社區化為一體的鄉村綜合發展模式,是實現鄉村振興發展的重要載體,也是彰顯鄉村振興一體化發展格局,順應農村供給側改革的核心,大力發展新型農業技術,為實現農村產權制度的改革,促進農村經濟的可持續發展提供一種優質社會發展體系。同時,要充分的結合農業科學、人力充實、資源的共享、發展政策的補充等,實現農村區域化的升級改造,搭建“科技+產業+互聯網+旅游”等為一體化的農村區域發展體系,為構建農村生活全面發展和建設提供新的思路和新的格局。此類型發展模式不僅適應于農村合作社的管理,同時對區域化的交通、通訊、物流和人流管理等信息的優化,基礎設施的建設等都具有有效的投資價值,并且可實現對后期科學定位、科學規劃、投資、運營管理等服務奠定堅實基礎。

圖1:城郊多功能農業發展模式圖

3、特色小鎮帶動鄉村振興模式

特色小鎮建設是2016年由住建部、國家發改委、財政部三部委聯合共同提出的,特色化小鎮建設并不是理論意義上的鄉鎮建設,而應順應創新、協調、綠色、開放和包容的共享發展理念,依托相對開放獨立的地域空間,充分挖掘區域內的產業特色、形成人文底蘊、充實生態化資源等,為促進形成集城市人文、產業文化為主體的多元發展奠定堅實基礎,同時可打造多功能化、多區域化生態性的融合發展之路,使得農村產業集聚,如打造特色化、現代化、信息化的美麗鄉村。積極推進特色鄉村建設,為盡快城市化發展進程,提高人民群眾的生活質量,對于統籌城鄉發展,優化城鎮產業布局等具有積極意義,也是培育社會發展的力量源泉之一。

(二)集聚提升類村莊鄉村振興模式

集聚提升類村莊是實施鄉村振興的重點工作對象。通過發揮村莊的比較優勢,同時加強對主導產業的支持,鼓勵發展專業產業村。而作為產業發展模式來說,應按照村莊經濟繁榮為發展的核心,依靠當地農村地區的秀美景色和田園風光、厚重的鄉土文化、獨特的民俗技藝等鄉村特有的優勢資源,同時以鄉村自身區位優勢和鄉村周邊可借勢的資源等角度為根本出發點,確定集聚提升類村莊主導產業,建設形成產業集群。一、二、三產業融合發展。

1、全域土地綜合整治帶動模式

土地綜合整治帶動模式,是指通過多種土地整治的方式,為鞏固糧食生產安全和實現農業現代化奠定基礎,解決“三農”發展中的不足,同時為鄉村振興提供戰略支撐。通過培育和發展新的農村產業,新產業,實現三生融合。通過實行全域的土地綜合整治模式,實現優化資源配置,形成利于產業發展的硬件配套設施,因地制宜培育主導產業或發展特色產品。

2、產業+生態+旅游帶動模式

鄉村城鎮地區對于推動整體流域內的生態建設質量,實現產業互補與引導,構建特色產業等方面起到關鍵作用,可最大程度的讓貧困農民脫貧致富;同步利用區位優勢謀劃打造精品旅游線路,讓農民群眾搭上旅游發展的順風車;通過國土綠化工作實現生態產業的融合發展。重點打造“產業+”模式,與鄉村振興的發展格局相呼應,實現農民的不斷增收、產業的不斷增效、生態的持續性增值式發展。

3、農村電商助力模式

電商在農村區域的發展主要呈現出草根、作坊式的創業模式,需要協同農村各個資源,優化淘寶村級服務站建設,帶動農村地區電子信息化商務集群的發展,為推進農村社會經濟的可持續發展提供有力途徑。農村地區電商助力發展模式中,主要依靠電子商務為主載體,實現農村資源的優化,大力發展適宜的農業經濟,為解決農村經濟剩余勞動力問題,促進農村社會經濟的快速發展奠定堅實基礎,借助此理論來實現鄉村振興。該模式適用于配套服務比較完善,且產業特色和區域品牌優勢較強的鄉村地區。

4、農業產業化驅動模式

在發展現有的農業產業基礎之上,構建產業化的聯動發展模式,實現鄉村產業功能的不斷延伸,為特色農業發展,優化農業產業布局起到關鍵性作用,突出提高農產品生產的附加值,延伸傳統農產品加工產業鏈,積極拓展釋放農業的多重功能,促進鄉村產業經濟發展,帶動鄉村振興發展。

5、特色生態農業發展模式

生態農業是以生態學和經濟學的原理為基礎,運用現代科技成果和現代管理方法,借鑒傳統農業的有效經驗,建立具有較高經濟效益、生態效益和社會效益的現代高效農業發展模式。這種發展模式主要以發展生態農業為依托,利用生態資源稟賦,走特色化、生態化的可持續發展之路,同時以規模化種植或者特色化的養殖為核心,選取訂單式生產運營和管理模式,為創建農戶和基地、農戶和公司為核心的生產模式打下堅實基礎。

(三)特色保護類村莊鄉村振興模式

1、文化傳承帶動模式

充分挖掘鄉村文化產業的創意式發展,最大程度的提煉鄉村文化符號,積極打造和構建鄉村特色文化品牌,為融合鄉村文化產業、實現鄉村旅游事業的發展打下堅實基礎,同時要重點引導鄉村旅游業的不斷發展,實現鄉村旅游由單一的“觀光旅游”向更高層次的“度假轉變”,為進一步的激活鄉村變化,實現鄉村文化的可持續發展奠定堅實的基礎。在保留鄉村原有建筑和景觀景色的前提下,加強室內現代化服務設施,將鄉村文化與現代信息化技術相互融合,不斷推動本土文化與傳統民間藝術的多元發展,促進創意再生,積極打造鄉村名片。

2、生態文化旅游發展模式

旅游業在產業上具有強大的關聯效應,同時在文化上具有先導效應,在鄉村振興過程中起到了重要作用。鄉村旅游帶動的鄉村振興模式主要集中在適合鄉村旅游發展的地區,其特點是旅游資源豐富,住宿,餐飲,休閑娛樂設施完善,交通便利,離市區較近,適合休閑度假,旅游度假。鄉村旅游發展潛力大。

(四)“易地搬遷+”的鄉村振興模式

當前看,異地搬遷是解決農村貧困區域經濟發展落后問題的關鍵,不僅能夠有效的改善農村居民生活水平,同時能夠充分的了解當地居民的生活習慣,可從根本上解決城鄉一體化發展存在的主要問題,通過“異地搬遷+基礎設施配套”、“異地搬遷+鄉村文化旅游”等為主要思想指導,構建整體化的農民安居樂業,促進鄉村的振興發展。該模式的應用不僅解決了居住條件差的問題,同時能夠有效的避免因為自然條件較差和地質環境災害等導致的人口流失現象,突破了人口流失嚴重的問題。

總結

國土空間規劃可為鄉村振興提供科學的空間配置,全面振興的鄉村空間需要以國土空間為載體,例如搭建科學適度的農村居住點布局結構、打造宜人的居住環境,積極發展鄉村振興的內在發展需求,這也是國土空間資源規劃的核心,基于此,國土空間規劃體系下,要以拓展鄉村振興發展思維和模式為核心,實現鄉村振興偉大事業。(作者:常鵬君)