一、科技對福建海洋經濟的支撐現狀

科技創新是確保海洋經濟高質量發展的強有力支持。福建在以漁業為主要支柱產業的發展中,大力發展“藍色科技”,加快產業轉型,明顯提高科技創新對經濟的貢獻率。

(一)傳統升級,推動第一產業穩步發展

福建是一個擁有獨特海洋經濟優勢的海洋大省,其海域面積達到13.6萬平方公里,大陸海岸線長達3752公里,擁有2214個海島,均位居全國第二;可建設萬噸級以上泊位的深水岸線長達210.9公里,居全國首位。廣闊的海域面積使得福建近海海洋生物種類豐富,漁業是福建目前海洋經濟最主要的支柱之一。

近幾年福建海洋科技創新使得漁業資源的保護、研究和可持續利用不斷深入,包括漁業裝備的智能化、自動化和節能化改進,加大在養殖技術、水產養殖管理等方面的研究,推動漁業的可持續發展。隨著福建省實施水產種業創新與產業化工程,以壇紫菜良種選育研究、黃菇魚“金鱗1號”新品種、凡納濱對蝦“閩水科1號”為代表的水產良種選育取得多項突破,全省良種養殖率突破70%;“振漁1號”等多個深遠海養殖平臺投入使用,海洋牧場養殖初具規模;水生物疾病得到有效防控,水產品深加工技術及冷鏈物流能力逐步提升,為福建傳統漁業注入新的發展驅動力。2020—2021年,福建漁業經濟總產值、水產品總量、海水養殖產量、水產品人均占有量、水產品出口額、水產加工品產量均保持全國前列。

(二)優化結構,助推二三產業持續提升

近幾年,福建省優化產業布局,在傳統海洋產業不斷轉型升級、漁業可持續發展的同時,加快海洋科技創新,不斷提高科研團隊聯合攻關的能力和成果轉化應用的速率,在海洋資源開發、海洋環保和海洋信息技術等領域有顯著發展。

以5G為突破口,持續推進云計算、大數據、人工智能等前沿技術融入和服務福建經濟社會發展大局,為海洋經濟高質量發展培育信息化“藍色引擎”;潮汐能和波浪能等可再生能源的利用減少對傳統化石能源的依賴,推動清潔能源的應用;引導企業進行智能化轉型升級,瞄準市場新動向,水產品加工企業向“高精尖”發展。此外,福建省著力推動海洋信息化建設,開展海洋環境監測與污染治理研究,參與國內外的深海科考和海洋科研合作項目,拓展對海域的科學認知,并與其他地區的科研機構進行合作,共同推動海洋科技創新。2021年,全球首個大功率海上風電樣機試驗風場在福清興化灣建成。2022年,全國租賃試點、福建首臺套大型漁旅融合、漁光互補、綠色低碳深海養殖平臺裝備“閩投1號”下水。2023年,“高抗優質大黃魚種質創新與新品種培育”項目在福州啟動。大項目、大平臺的投入,為福建海洋經濟注入新活力。海洋資源開發和產業布局持續優化,海洋三次產業結構從2015年的7.3∶37.1∶55.6調整為2020年的6.5∶31.7∶61.8。

二、福建海洋經濟發展科技支撐存在的問題

福建海洋經濟發展的科技支撐問題,直接體現在海洋創新能力不足、技術水平相對滯后、產業鏈還不夠完善、科研成果轉化應用滯后。造成問題的關鍵在于缺乏資金支持,科研機構數量較少,科研項目數量、人才隊伍規模力量不足,導致資金、資產和人力資源的功能未能得到高效率發揮,難以在海洋領域形成國家和行業標準。

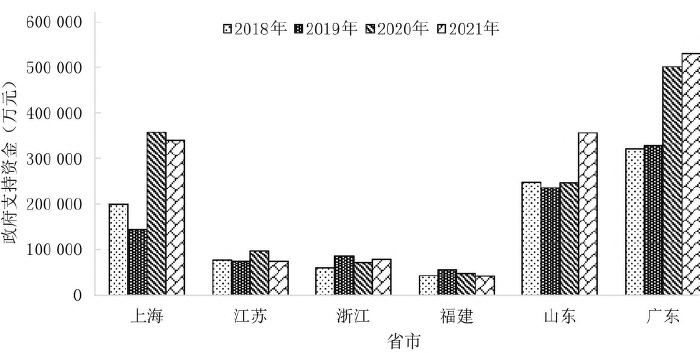

(一)政府對海洋科技的支持投入力度不夠

政府的資金支持是推動海洋經濟和科技創新的關鍵因素之一,既能激發科研機構和企業進行更大規模、更深度的研究,推動海洋科技的創新和技術進步,又能提高海洋科技領域的人才水平,加快技術轉化平臺的建設,助力科研成果更迅速地轉化為實際應用。與海洋經濟發展勢頭較快的廣東省對比,2020年,廣東省本級財政科學技術支出為83.96億元,福建省為13.55億元,由此可以間接看出兩省在海洋科技投入的差距。2021年,福建海洋研發經費投入不足全省GDP的0.02%,持續低于山東、廣東、浙江、江蘇等沿海大省,海洋科技進步貢獻率近兩年也低于這些兄弟省份。此外,從6省市政府對科研機構的經費投入也可反映差距(見圖4)。

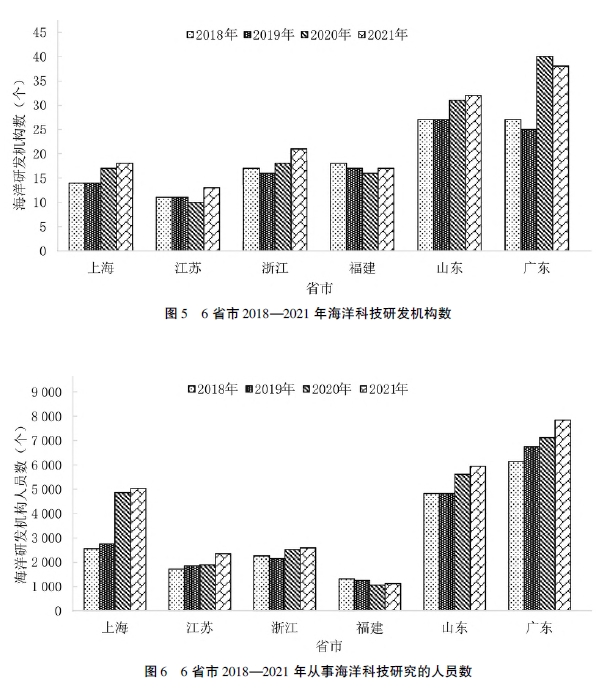

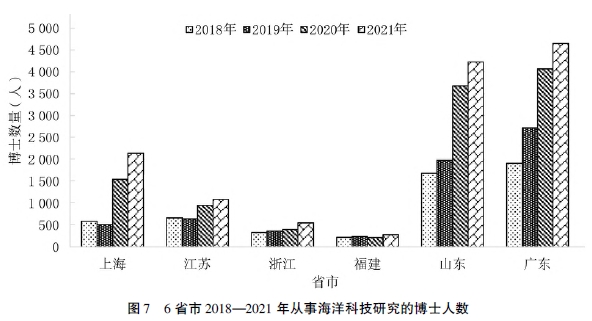

由于政府在研發項目、人才培養、平臺建設等方面的經費投入不足,影響研發規模,進而降低了科技創新的效率和質量。福建省涉海高校、科研院所、企業科研人員數量遠低于山東、廣東等海洋強省,僅為山東省的29.9%、廣東省的60.55%,海洋科技力量和研發能力不足,影響科技創新的產出和質量。圖5、圖6是6省市的科研機構數與人員數量對比,圖7是從事海洋科技創新的高層次人才數量對比,無論是單年度數量還是累積數量,福建海洋科技研發力量都較為薄弱。

通過圖5至圖7的對比,盡管福建對海洋科技的投入逐年增長,但總量遠不如其他省份,創新型企業主體的數量和規模優勢不足,難以形成海洋科技的規模化研究。同時,海洋領域重大創新平臺布局不夠完善,限制了海洋產業向縱深發展。

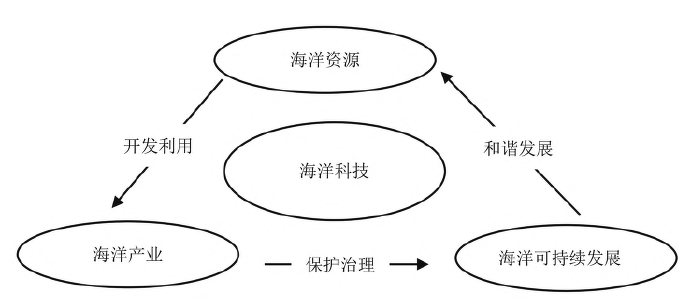

(二)支撐海洋可持續發展的科技鏈尚未形成

海洋經濟與海洋資源協調發展是海洋經濟系統與資源系統之間的相互適應、協作、配合和促進,耦合而成的同步與和諧發展的過程。要維持資源開發利用、產業轉型升級、經濟高質量發展的良性循環,必須依靠強大的科技支撐(見圖8)。

圖8 海洋科技創新體系

支撐福建海洋可持續發展的科技鏈涉及多個層面,包括海洋資源開發、海洋環境保護、海洋生態恢復、海洋監測技術等。由于資金投入不足,福建海洋產業主要以傳統資源型產業為主,缺乏一系列能夠帶動高質量發展的高端產業和項目支撐海洋開發。全省圍繞國家重大戰略的高水平科技創新,特別是在深海勘探、海洋能源開發和海洋科學研究等方面缺乏先進的技術,參與建設國家級水產種業重大創新平臺和大洋生物資源勘探與開發、海洋碳匯、海洋衛星應用、海底科學觀測等重大科技工程和重大項目的機會較少。據《中國海洋經濟統計年鑒(2022)》相關數據顯示,國家在涉及海洋科技成果的領域,包括海洋基礎科學研究、海洋工程技術研究、海洋環境工程技術、海洋技術服務業、海洋信息服務業、海洋環境監測預報服務以及海洋地質勘查業,有效發明專利23141項,形成國家和行業標準193項,福建省占比分別是1.9%和3%。

福建海域資源豐富,海洋總產值位于全國前列,但支持海洋可持續發展的新興領域研究能力較弱。科技投入與產出比的失衡導致了科技鏈的缺失,使得海洋科技創新水平與正處于產業轉型、增長模式轉換的海洋經濟高質量發展還不相適應。長期依靠自然資源的海洋經濟面臨著海洋環境多重壓力。福建海洋污染和環境風險評估、氣候變化對海洋生態環境影響、海洋保護及可持續漁業管理等缺乏科技的有效助力。興化灣、廈門灣、泉州灣、東山灣等半封閉海灣侵蝕岸線較為嚴重,漳江口、九龍江口的紅樹林遭到破壞,近海由于過度開發對生態系統造成的不可逆轉導致生態環境退化、生物多樣性減少。這些結構性、根源性、趨勢性的變化影響了海洋生態環境的穩定性和可持續性。城市建設增加了陸域污染物排放,港口及臨港工業的建設造成海洋污染源增多,全省應對海洋突發事故的能力較弱,海洋環境保護治理體系尚未完善。

新一輪科技革命和產業變革正在深入進行,借助云計算、大數據、物聯網等技術提供數字化手段支持,成為推動海洋生態環境監測提升效能的直接推動力。目前,福建多層級風險防范體系尚未構建完全,海洋生態安全核心區的海洋生態災害立體監測數字化建設處于理論研究和實驗室起步階段;海洋碳排放、碳中和仍需提升理論研究與實踐經驗,構建綠色低碳智能的發展體系,保障海洋經濟高質量發展。(作者:羅鈁)