從經濟發展的總體階段定位而言,“十五五”時期在我國經濟發展進程中具有特殊的重要性。這種特殊重要性集中地體現在兩個方面:一方面,“十五五”時期是我國推動2035年“基本實現社會主義現代化目標”的關鍵期;另一方面,按照世界銀行的界定標準十五五”時期是我國由“中等偏上收入組”國家(或地區)邁進“高收入組”國家(或地區)的關口期。

(一)實現“2035年目標”的關鍵期

2017年,黨的十九大報告提出到2035年基本實現社會主義現代化的宏偉目標(以下簡稱“2035年目標”)。2021年,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》對“2035年目標”的經濟含義作了進一步闡述,提出到2035年時“人均國內生產總值達到中等發達國家水平”。2022年,黨的二十大報告再次重申了這一目標,提出到2035年我國發展的總體目標是“經濟實力、科技實力、綜合國力大幅躍升,人均國內生產總值邁上新的大臺階,達到中等發達國家水平”。以2020年為基點,實現“2035年目標”的過程跨越“十四五”“十五五”“十六五”三個五年規劃時期。

2023年,我國的人均GDP為89358元,按照當年人民幣兌美元1∶7.0467的平均匯率計算,折合12681美元。如果以25000美元作為中等發達國家人均GDP的參考基準,那么要實現“2035年目標”,2020—2035年需要保持5.82%的年均“綜合經濟增長率”。如果將中等發達國家對應的人均GDP標準調低至20000美元,那么2020—2035年也需要達到3.87%的年均“綜合經濟增長率”才能確保實現“2035年目標”。“十五五”時期上承“十四五”時期,下啟“十六五”時期,是推動實現“2035年目標”的關鍵期。考慮到經濟增長率隨發展水平遞減的一般規律,“十五五”時期的我國經濟增速應努力高于上述均值,從而為“十六五”時期留下彈性空間。如果在“十五五”時期能夠實現適當高一些的經濟增長速度,高質量發展得到更為有效的推進,那么就能為到2035年實現人均國內生產總值達到中等發達國家水平的目標爭取到更多的主動權,謀求更大的確定性。

(二)由世界銀行標準的“中等偏上收入組”邁進“高收入組”的關口期

世界銀行每年會根據人均GNI(國民總收入)的高低將各個國家或地區劃分為四類。按照世界銀行最新發布的2024財年的界定標準(對應于2022年各個國家或地區人均GNI數據),人均GNI低于或等于1135美元的屬于“低收入組”,人均GNI高于1135美元但低于或等于4465美元之間的屬于“中等偏下收入組”,人均GNI高于4465美元但低于或等于13845美元之間的屬于“中等偏上收入組”,人均GNI高于13845美元的屬于“高收入組”。2022年,我國人均GNI為12850美元,根據世界銀行的劃分標準已經在“中等偏上收入組”中排在較為靠前的位置,但距離“高收入組”門檻仍有一定差距。2023年,我國人均GNI為13400美元,但由于世界銀行因較高的全球平均通脹水平大幅調高了“高收入組”國家(或地區)的門檻值,我國仍然未能進入“高收入組”行列。綜合考慮未來一段時期我國實際經濟增速和通貨膨脹率以及世界平均的通貨膨脹率,我國人均GNI水平大概率將在“十四五”末期或“十五五”初期超過世界銀行標準下的“高收入組”國家(或地區)的門檻值。換言之,“十五五”時期將是決定我國能否成功跨越中等收入陷阱并穩定保持在“高收入組”國家(或地區)行列的重要關口期。

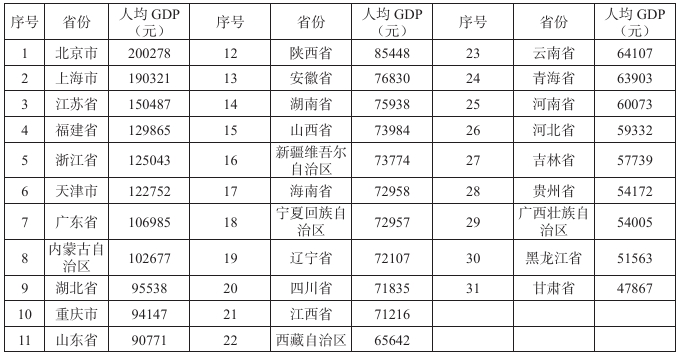

世界銀行的上述劃分標準為觀察比較各個國家或地區的整體經濟發展水平提供了一種定量依據,在全球范圍內具有較強的影響力,很多國家和國際組織在政策制定過程中都將其作為重要參考標準。我們也應當認識到:一方面,世界銀行界定的“高收入組”國家并不等同于“發達國家”。即便“十五五”時期我國人均GNI超過世界銀行“高收入組”國家(或地區)的門檻值,在未來一段時期內,我國仍將是發展中國家,仍將處于社會主義初級階段。另一方面,作為一個超大規模經濟體,我國城鄉之間、區域之間存在巨大差異,發展不平衡不充分的結構性矛盾仍然突出。在城鄉差距方面,2023年我國城鎮居民人均可支配收入達到51821元,農村居民人均可支配收入僅為21691元,兩者之間仍存在2.39的倍差。在區域差距方面,2023年北京市和上海市的人均GDP分別超過了20萬元和19萬元,江蘇省超過了15萬元,福建省、浙江省、天津市、廣東省均在10萬元以上,這些省份的人均GDP水平均已高于世界銀行界定“高收入組”國家(或地區)的門檻值。與此同時,甘肅省、黑龍江省、廣西壯族自治區、貴州省等省份的人均GDP在2023年僅為5萬元上下,不僅低于全國平均水平,而且仍處于世界銀行“中等偏上收入組”的較低區間,距離“高收入組”門檻差距較大(見表1)。經過接下來幾年的努力,即便“十五五”時期按照全國人均GNI指標來衡量我國從整體上進入世界銀行“高收入組”國家行列,但從結構上看,農村地區和中西部一些欠發達地區的人均GNI仍處于較低水平,仍然存在迫切的發展需要。

表1 中國大陸各省份人均GDP(2023年)

當然,辯證地看,城鄉之間和區域之間發展不平衡的現實也為下一步通過城鄉融合發展和區域協調發展,實現城市帶動農村、發達地區帶動欠發達地區的發展目標提供了可能性。對于像我國這樣中央政府統籌協調能力較強的超大規模經濟體而言,城鄉區域之間的戰略騰挪和相互帶動,構成了一種獨特的優勢。相對而言,小型經濟體和中央政府治理能力偏弱的國家就很難做到這一點。正是在這樣的背景下,黨的二十屆三中全會《決定》提出了“完善城鄉融合發展體制機制”“促進城鄉共同繁榮發展”“完善實施區域協調發展戰略機制”“構建跨行政區合作發展新機制”等重大戰略舉措。(作者:馮明)