現階段我國新材料產業質量技術基礎的建設取得了以支撐產業發展、技術創新和國際化為代表的諸多成效,但在整體水平、關鍵核心技術、匹配產業需求等方面還存在問題。為此論證了我國新材料產業評價、表征、標準平臺建設方案,對應提出加強質量技術基礎頂層設計,推行“評價–表征–標準”一站式服務,發展自主認證、檢測、標準品牌,鼓勵行政機構采信評價結果的發展建議。

一、新材料產業質量技術基礎的發展現狀

(一)面向新材料產業發展的技術體系初步形成

標準體系不斷完善,為新材料產業的發展奠定了堅實基礎。在標準化機構及人員方面,截至2018年年底,國家標準共有36949項,國家標準樣品共有1439項;其中強制性國家標準有2111項,推薦性國家標準有34464項,指導性技術文件有374項。批準設立67類行業標準,備案行業標準61854項,備案地方標準37066項。共有2079家社會團體在團體標準化管理平臺注冊,公布有5968項團體標準。共有212459家企業在企業標準自我聲明公開平臺注冊,通過平臺公開899200項標準,涵蓋1532101種產品。

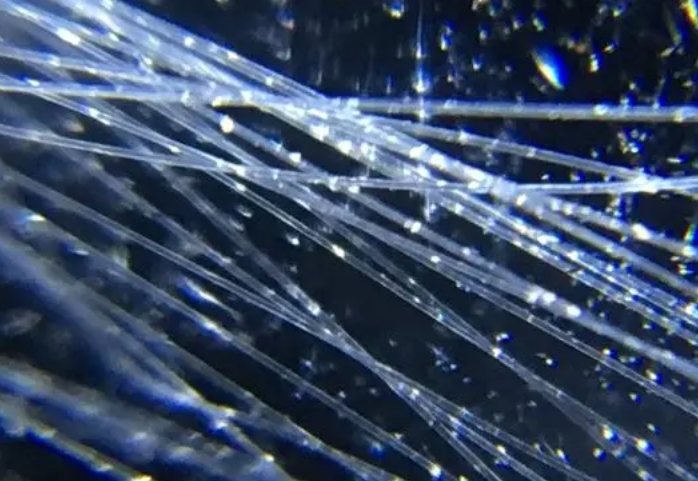

表征技術體系更為豐富,成為新材料產業提質升級的基礎和關鍵。隨著2014年國家對檢驗檢測認證機構“松綁”,相關民營機構大批涌現,已經初步滿足新材料產業的發展需求。2018年,通過統計直報系統明確的各類檢驗檢測機構共有39472家,當年共出具檢驗檢測報告4.28×108份,行業產值為2810.5億元。

認證認可技術體系基本建立,初步滿足新材料產業發展需求。我國形成了跨行業、跨部門、跨專業協同創新的發展模式,建立起國際化和國產化相結合、適應國情的認證認可制度和技術體系。認證機構的服務領域進一步拓寬,認證認可技術保障質量提升措施有力。例如,運用新版ISO9000質量體系認證手段打造質量認證升級版,在航空、汽車、鐵路、信息技術等9個行業啟動升級版標準和規則制定工作。

(二)支撐新材料產業技術創新的效果明顯

質量技術基礎對支撐新材料產業技術創新有著重要作用。通過標準來引領科技創新、促進產業升級,逐漸成為政府規章制度的重要內容[4]。例如,在節能減排方面發布了44項強制性能效標準和27項強制性能耗限額標準,提高了市場準入門檻,鼓勵包括新材料行業在內的大批企業加大技術研發和產品創新力度,帶動產業技術水平顯著提升。檢驗檢測和認證機構逐步實現涵蓋產品設計研發、過程管理、成品檢測、市場營銷的全生命周期服務能力,成為新材料企業國際化發展、產業技術體系創新的護航者。

(三)評價、表征、標準國際化進程不斷拓展

在標準化領域,我國成為國際標準化組織(ISO)、國際電工委員會(IEC)常任理事國,我國專家當選ISO主席、IEC副主席和國際電信聯盟(ITU)秘書長;提交國際標準提案310項,正式發布147項。通過前期努力,高端裝備制造、移動通信、數字電視等方向的國際標準研制取得突破性進展,助推新材料產業及產品的國際化進程。在檢驗檢測領域,特種設備材料試驗、結構分析、檢驗檢測與評價方法、儀器設備和法規標準等方法標準的建立和應用,保障了我國檢驗檢測能力和水平的持續提升,為我國新材料產業及產品獲得國際用戶的認可奠定了良好基礎。

在認證認可領域,創建了一批國際領先的認證認可制度,亞太實驗室認可合作組織的部分檢測能力驗證計劃(占比32%)由我國牽頭承擔,體現了我國能力驗證領域的基礎地位,有利于我國新材料產業及產品“走出去”。

二、新材料產業質量技術基礎面臨的問題

(一)整體建設水平不高

在標準方面,單一材料品類缺乏統一的材料標準。多個不同層級的標準共存,使得實際應用中多版本、多標準并行,且不同版本、不同層級的材料標準之間的技術要素存在交叉和矛盾之處。這給材料生產企業的生產與管理帶來了困難和隱患。采用國際、國外標準時,研究和試驗驗證工作不足,被動采用多、自主制定少。

在表征方面,機構布局與產業布局匹配不足、空間布局不平衡、機構間聯動合作機制缺乏,難以充分發揮技術和學科的交叉效應、協同效應,也不利于發揮綜合競爭優勢。具有自主知識產權的核心檢測能力薄弱,尚未形成對外服務的優質品牌。在以新材料為代表的一些新興產業領域,綜合性檢驗檢測技術機構嚴重缺乏。另外,國有檢驗檢測技術機構參加市場競爭的動力不足、基礎不牢、能力不強。

在評價方面,我國的材料標準多為產品標準和試驗方法標準,缺失相關的產品評價標準、工藝過程評價標準和評價實施標準,由此導致材料評價體系不夠完善。此外,材料的評價和認證較多沿用國外已有的認證體系和評價標準。

(二)關鍵領域的技術創新能力不足

當前,技術創新與變革的速度明顯快于傳統標準組織制定標準,而新材料產業的轉型升級對標準的適應性和時效性要求越來越高。然而,我國材料產業標準的創新能力不足,標準研制落后于材料研發,標準更新與新材料發展無法同步;已發布的標準覆蓋性不佳,多偏向于基礎類和化學分析類,導致新材料標準的預先研究動力不足,多數新材料的標準制訂和修訂速度跟不上產品研發速度。

我國現有的檢驗檢測服務能力無法滿足新材料產業的綜合需求。例如,船舶工業尚未建立完善的數據資源共享平臺,缺少有效的統計方法和虛擬仿真能力,使得壓載艙、特種功能涂料、非金屬材料、污損防護材料等方面的在線監測技術及評價方法缺失;在航空材料領域,雖然現有表征技術基本可以實現測試表征的自主保障,但前沿材料檢測和表征技術的探索和儲備明顯不足。

(三)國際化進程與產業需求不相適應

標準、認證、檢測“三位一體”,相互促進和制約是國際通行做法。國外的認證和檢測是有收入的,將認證和檢測的部分收入投入標準研究,促進了標準水平的持續提升。而在我國,標準、認證、檢測機構都是各自獨立的,使得標準研究經費缺乏可靠的來源,這是制約標準實施效果和研究水平的重要因素;行政部門的條塊式管理也造成了信息交流的不順暢,難以發揮標準、認證、檢測的綜合效用。

新材料產業的標準、認證、檢測也面臨同樣問題,即“三位一體”模式難以落地。我國標準體系國際認可度還不高,增加了國際貿易成本,不利于新材料產品參與國際市場競爭。檢驗檢測技術水平和服務能力無法滿足國際化需求,認證認可對中國產品“走出去”支持不夠,影響了產品的國際競爭力。

三、對策建議

(一)注重質量技術基礎頂層設計

制定質量技術基礎發展戰略,推進頂層設計,發揮協同效應,對政府機構、企業、科研機構的新材料相關業務均有約束力。結合國家重大戰略部署和產業高質量發展需求,優化布局以提供協同高效、系統完備的質量技術基礎一體化支持。加強質量技術基礎監督和評估,建立標準化與科研、產業化之間的銜接機制。鼓勵標準化機構面向國家科研及產業化項目提供標準化咨詢和支撐服務,覆蓋項目立項、實施、推廣應用、試點示范等階段。依托標準化,推進自主技術科研成果的快速產業化,實現科研、標準化和產業化的良性循環。

(二)夯實質量技術基礎,推行一站式服務

增強全民質量技術基礎意識,營造支持質量技術基礎實施的社會環境。在高等教育、工程技術、社會大眾等層面開展專項培訓和推廣,形成全社會的標準化宣傳教育機制。加強質量專業人才培養,探索建立高等院校、職業學校、科研機構、企業單位聯合育才機制,為計量、標準、認證認可、檢驗檢測提供高技能的智力資源。加快有關質量的關鍵和前沿共性技術研究,完善質量技術支撐體系,組織實施質量基礎重點專項。契合新材料產業發展需求,推行“評價–表征–標準”一站式服務模式,盡快實現“標準–計量–檢驗檢測–認證認可”全鏈條的綜合服務。

(三)培育和發展認證、檢測、標準品牌

在新材料專業認證領域,重點開展質量認證評價體系建設。針對重點新材料開展質量認證評價體系建設試點示范工作,培育形成國際化、專業化的質量認證評價機構。基于國家新材料測試評價平臺,針對新材料產業的發展需求和特殊性,梳理現有檢測資源能力,研究檢測方法,優化檢測能力,提供可信的數據支持,培育形成國際知名的檢測品牌。重點推進團體標準建設工作,培育和建立滿足新材料產業發展需求的團體標準化組織。采用團體標準良好行為評價、培優計劃等方式,加快團體標準化組織的國際化步伐。

(四)鼓勵政府機構采信平臺認證評價和檢驗檢測結果

加強協調和統籌,充分利用現有新材料產業的資源和增量投入,加快建設新材料“評價–表征–標準”平臺,將之納入政府信息平臺。新材料“評價–表征–標準”平臺為相關科研機構、生產企業、用戶單位提供全面精準的數據信息檢索與咨詢服務、新材料評價檢測服務,鼓勵政府機構采信平臺的評價結果和測試結果。致力推動新材料“評價–表征–標準”平臺的品牌化,引導市場認可和采信平臺的評價與測試結果;提高平臺社會關注度,增加平臺業務流量,加速平臺壯大成長。(作者:陳鳴,王矛,楊植崗,李夢琪,唐宇航,王洋,王蓬)