一、我國總體碳排放現狀分析

(1)碳排放總量

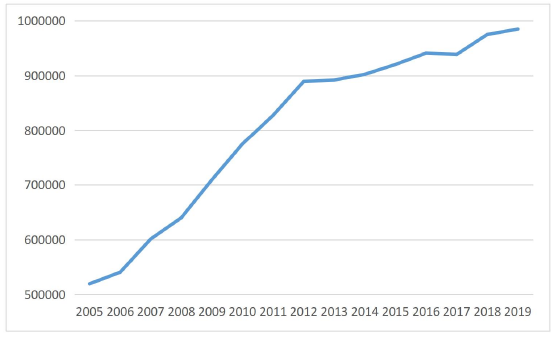

根據我國2005-2019年碳排放數據可知,在整體上,我國碳排放呈現逐年遞增態勢(如圖2.2)。其中,從2007年開始,我國在碳排放總量方面超過美國,成為世界第一大二氧化碳排放國。這是源于過去我國選擇大量化石能源消費的發展模式造成的。換句話說,我國經濟增長奇跡在很大程度上是以犧牲環境換來的。此后,在2012年以后,我國開始注意到二氧化碳等溫室氣體排放的持續增加對環境的危害,碳排放的增長速度有所放緩。究其原因,主要是隨著我國經濟社會的進一步發展,國家開始轉變經濟發展模式,不再依托于不合理的能源消費和產業發展模式以換取經濟增長。與此同時,人們也提高了對生活質量的重視程度,全社會的環保意識相對有所提高,這使得我國盡管在全球范圍內的碳排放量仍在增長,但是碳排放增速開始逐年下降。

圖 2.2 2015-2019 年碳排放總量(萬噸)

(2)人均碳排放量

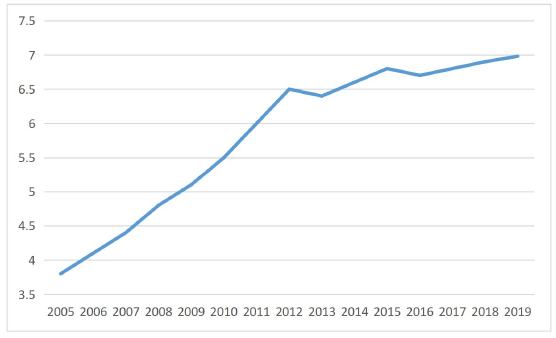

人均碳排放量能夠反映一國或一地區二氧化碳排放的實際增速。具體來說,人均碳排放量是二氧化碳排放總量和總人口的比值。近些年,由于我國在人口總數變化幅度較小,使我國人均碳排放量與碳排放總量變動趨勢保持一致。從圖2.3可以看出,我國在2012年前后人均碳排放量增幅有明顯變化,這與我國2012年后開始重視二氧化碳等溫室氣體的排放有關,也與碳排放總量保持一致的變動態勢。

圖 2.3 2005-2019 年人均碳排放量(噸)

(3)碳排放強度

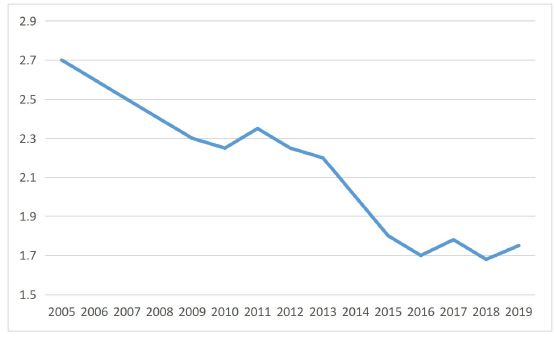

所謂碳排放強度是二氧化碳排放總量與經濟產出GDP的比值,即生產一單位的GDP需要釋放多少二氧化碳的指標。因此,該數值越小說明在既定碳排放水平下,可以獲得更多的GDP產出。對此,本文據此繪制我國2005-2019年碳排放強度變化圖,具體如圖2.4所示。

從圖中可以發現,從2005年開始,我國碳排放強度一直處在不斷走低的趨勢。例如,我國碳排放強度從2005年的2.63萬噸/億元降至2019年的1.76萬噸/億元,15年間降低了0.87萬噸/億元,表示我國雖然在碳排放總量和人均碳排放量依舊維持較強的增長勢頭,但在經濟發展上正在逐步降低不合理、濫用化石能源的情況,也表明我國長期內一直堅持發展低碳經濟,落實節能減排的政策有效。因此,從我國碳排放強度的下降趨勢也可以相信,我國在2030年可以實現比2005年碳排放強度降低60%-65%的碳減排目標。

圖 2.4 2015-2019 年碳排放強度(萬噸/億元)

二、我國區域碳排放現狀分析

由于我國在區域經濟發展上的差異,我國不同區域的二氧化碳排放水平存在較大差異。對此,本文基于我國地理和經濟因素,將我國分成東、中、西三大區域,并據此進行區域研究,從而分析我國2005-2019年區域碳排放現狀。

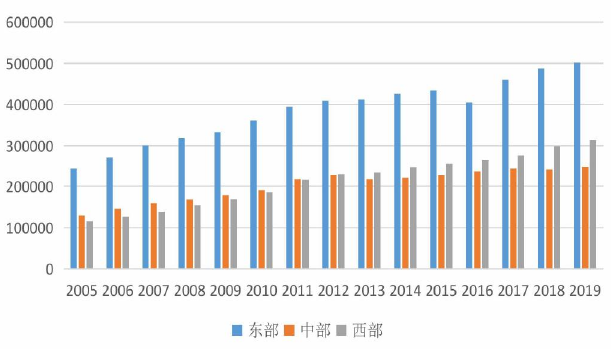

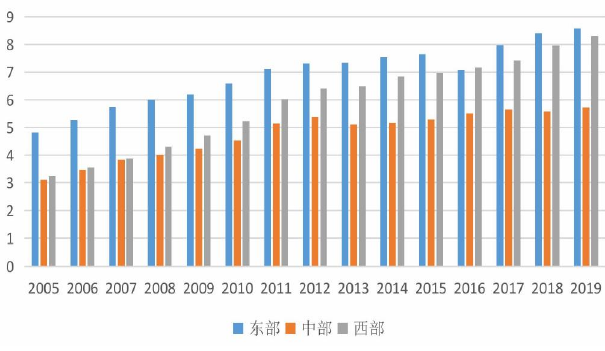

(1)碳排放總量

通過對比我國2005-2019年三大區域碳排放總量變化情況可以發現,在碳排放總量方面,東、中、西三大區域的碳排放變動區域大致一致。如圖2.5所示,其中只有2013年中部和2016年東部出現碳排放總量的負增長以外,其余各個時期的碳排放始終維持遞增態勢。此外,在東、中、西三大區域的總量上面,東部地區的碳排放總量顯著高于中西部區域。究其原因主要為東部地區經濟發達,對能源的需求力度也較高,例如,東部地區的快速城市化和產業規模化均需要大量能源支持,這導致東部地區的能源消費總量居高不下。

此外,在2012年之前,中部地區的碳排放總量一直高于西部地區,而在2012年及2012年之后,中部地區的碳排放總量低于西部地區的碳排放總量。其原因分析可能為,我國為促進西部經濟發展,提出了以“西部大開發”戰略為主的一系列政策,并鼓勵東部部分產業向西部轉移,這在一定程度上強化了西部地區重化工業占比,導致西部地區碳排放總量增多。

圖 2.5 2015-2019 年我國各區域碳排放總量(萬噸)

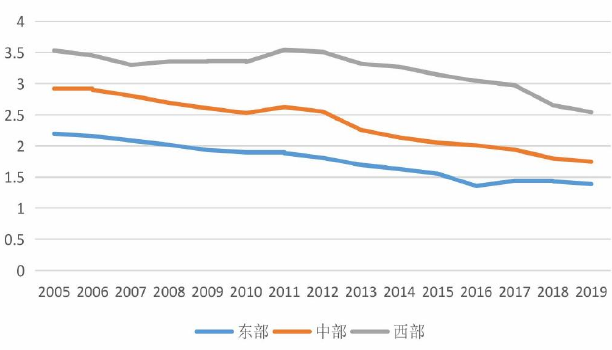

(2)人均碳排放量

相比于各區域碳排放總量來說,東、中、西各區域人均碳排放量更能反映出不同區域的碳排放狀況。從圖2.6可以發現,在2012年以后,各個區域的碳排放量增幅出現下降態勢,有些甚至出現了負增長,而前提是各個區域的人口規模的變化幅度卻很小。其中,人均碳排放量從高到底的排序依次為東部、西部和中部,并且東部和西部地區在人均碳排放量上的差距正在縮小。此外,在2016年之后,西部地區的人均碳排放量超過東部地區,這表示西部地區在承接東中部的產業轉移之后,在經濟建設上面取得了較大的發展,其人均碳排放量也有所增加。

圖 2.6 2015-2019 年我國各區域人均碳排放量(噸)

(3)碳排放強度

在區域碳排放強度方面,其整體走勢與全國碳排放強度變化保持一致。并且,東、中、西各區域的碳排放強度呈現逐年下降的趨勢。具體變化趨勢如圖2.7所示。這說明,我國近些年發展低碳經濟、實行節能減排政策的環境保護政策,在全國各地取得了積極效果,促使各個地方的能源利用效率提高,碳排放強度正在不斷下降。

從圖2.7還能夠看出,碳排放強度的排序依次為西部、中部和東部。這說明碳排強度與區域經濟發展水平密切相關,這反映在能源技術、經濟水平和產業結構等多個方面。因此,東、中、西各區域之間在能源利用上面依舊存在差距。具體來說,東部地區能源強度低于中西部,能源效率高于中西部。這也與中西部地區經濟發展模式單一,對傳統化石能源的依賴性較強的現狀吻合。

圖 2.7 2015-2019 年我國各區域碳排放強度(萬噸/億元)

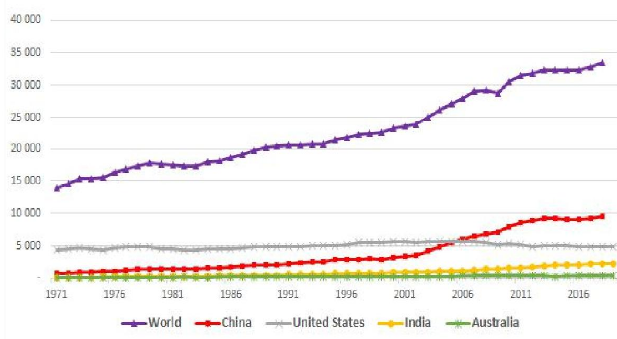

三、我國碳排放的國際比較分析

在我國碳排放的國際比較分析方面,主要選取與中國主要貿易伙伴做比較,包括美國、澳大利亞等國家以及與中國發展背景相似的印度。對此,本文依據2020年國際能源部署(IEA)的1971-2018年的統計結果顯示(如圖2.8)。從總體來看我國的碳排放總量在2000年以前并沒有較大的增長,而在2000年以后,我國碳排放量有急劇增長,這與我國進入21世紀后在生態環境上面臨的威脅不斷加深狀況相一致。從美國來看,從1991-2004年中,美國整體二氧化碳排放量一直高于中國,但是美國逐年增長幅度較低,這與美國的科學技術發展不無關系。此后,在2007-2016年間,美國碳排放總量呈現逐年下降的趨勢。此外,由于澳大利亞是地處南半球的發達國家,其有限的資源和人口等因素限制,其碳排放總量一直處在較低水平。印度與我國同屬于世界上主要的發展中國家,但我國經濟總量一直高于印度,從碳排放量也可以看出,印度碳排放水平在我國之下。因此,從世界來看,我國仍舊是全球最大的碳排放國,面臨著較大的節能減排壓力。(作者:王 賽)

圖 2.8 我國與國際碳排放趨勢圖(百萬噸)