新材料是新一輪科技革命和產業變革的基石與先導,也是寧波市面向未來確定的戰略必爭領域之一。本文在闡述寧波打造新材料科創高地重要意義的基礎上,以科創視角出發,對寧波新材料的基礎現狀進行了調研剖析,針對存在的問題和短板,從空間承載、平臺引領、科技攻關、主體培育、生態優化等方面對寧波加快打造新材料科創高地提出了對策建議。

一、寧波打造新材料科創高地的重要意義

打造新材料科創高地是寧波積極順應新一輪科技革命和產業變革,主動承接國家及浙江省創新戰略,充分結合自身基礎優勢以及未來創新進位方向,市委政府綜合決策提出的重大戰略部署,具有重要發展意義。

(一)縱觀國內外,新材料創新已成為區域發展的重要支撐力量,也是增強產業鏈供應鏈自主可控能力的關鍵力量

新材料是許多相關領域技術變革的基礎,也是電子信息、新能源、航空航天和生物醫藥等高技術產業發展的先導,在國民經濟發展中具有基礎性、支撐性、顛覆性、引領性的重要作用。美國的材料基因組計劃、歐盟的石墨烯旗艦計劃、日本的創新制造戰略計劃和德國的國家工業戰略2030計劃,將新材料重點布局在新能源、信息、汽車、海洋等各自優勢領域和戰略支柱產業。尤其在當下產業高度集中、技術壟斷加劇的背景下,大力發展新材料成為產業鏈供應鏈自主可控的必由之路。

(二)著眼戰略全局,發展新材料已進入國家層面的戰略規劃范疇,也是浙江省以及寧波市建立創新優勢的重要目標

2009年,新材料成為我國大力發展的七大戰略性新興產業之一,進入國家層面戰略規劃范疇。近年來,相關部委推出了一系列政策文件,如《“十三五”先進制造技術領域科技創新專項規劃》《“十三五”材料領域科技創新專項規劃》等,促進了我國新材料領域的快速發展。浙江省和寧波市“十四五規劃綱要”中均提出“打造新材料科創高地”的規劃目標,《浙江省新材料產業發展“十四五”規劃》,對新材料領域的發展作出部署。國家、省市的高度重視,為新材料創新發展謀定了頂層規劃和長期戰略部署,同時為寧波以新材料為主要領域建立創新優勢奠定了政策基礎。

(三)從城市發展看,新材料創新是制造業高質量發展的前提條件,也是催生高新技術和戰略性新興產業的物資先導

新材料的研發水平及產業化規模已成為衡量一個地區經濟社會發展、科技進步的重要標志。寧波新材料產業總體規模全國領先、發展態勢良好,是全國7個新材料產業基地之一,在稀土磁性、化工新材料、金屬新材料、功能膜材料、電子信息材料等領域具有較強的比較優勢。未來,新材料作為優勢領域,勢必成為寧波制造業高質量發展、高新企業涌現的重要策源領域。

二、寧波打造新材料科創高地的基礎和短板

(一)寧波新材料領域科創基礎

產業競爭基礎有優勢。2020年寧波全市新材料產業完成工業總產值2174.6億元,占浙江全省新材料產業產值的30.3%;磁性材料、金屬材料、先進高分子材料、電子信息材料等領域工業總產值分別完成92.28億元、426.58億元、620.18億元和299.51億元,占全市新材料工業總產值的66.15%。綠色石化、稀土磁性材料入圍國家先進制造業集群,新型功能材料集群入選國家戰略性新興產業集群。MDI、ABS、聚丙烯樹脂、聚苯乙烯、石油樹脂等多種化工新材料的產量規模居國內第一。中高端銅合金、高精度鋅白銅帶產品的國內市場占有率分別達45%和70%,粉末冶金零件加工能力居全國首位。

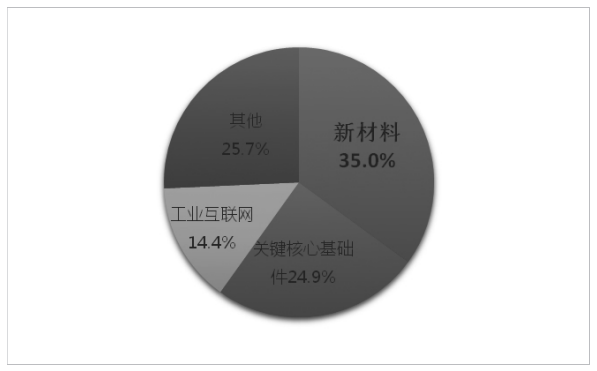

科技創新供給有突破。近三年寧波市共立項支持新材料領域“科技創新2025”重大專項124項,占總立項數的35.0%,財政補助總額達6.92億元。項目集中在高分子材料、磁性材料、金屬材料、先進電子材料等領域,研發成果廣泛應用于綠色化工、汽車零部件、高端模具、集成電路等“246”產業領域。如東方電纜的“光電復合海纜”,長陽科技的“膜材料”,伏爾肯的“動密封陶瓷材料”、江豐電子的“超高純銅材”等項目,突破了國外的技術封鎖和壟斷,極大提升了新材料產業的競爭力和影響力。同時,新材料領域的研發投入和產出不斷提升,2020年,新材料產業規上工業研發費用占營業收入比重2.00%,較上年提升0.04個百分點,近三年共有58項新材料領域成果獲科技獎項,其中國家級3項、省級12項、市級43項。

圖1 相關科創領域重大專項類別分布圖

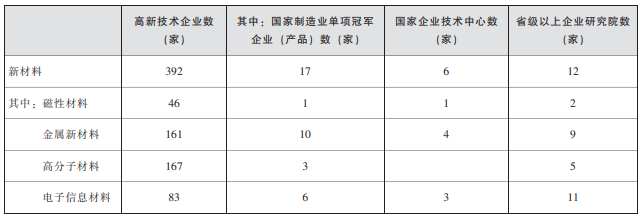

創新主體培育有梯次。企業主體梯隊方面,新材料領域有國家高新技術企業392家,其中國家級單項冠軍企業17家,浙江舜宇光學有限公司、萬華化學(寧波)有限公司等5家企業入選浙江省新材料高新技術企業十強,上市企業達19家,涌現了萬華、博威、金田、激智、金瑞泓、江豐電子等一批細分領域龍頭企業。企業創新載體方面,新材料領域擁有8家國家企業技術中心、15家省級重點企業研究院、79家省級企業研究開發中心。同時,已建成市級及以上產業創新服務綜合體9家、科技孵化機構26家、知識產權服務機構20家,初步形成了“眾創空間—科技企業孵化器—科技企業加速器—產業創新服務綜合體”全鏈條孵化體系。

表1 新材料相關領域高新技術企業分布

創新資源集聚有效應。創新載體方面,目前甬江實驗室已獲批浙江省實驗室,市級以上重點實驗室達25家,其中國家級重點實驗室(工程實驗室、工程研究中心)達5家,省級制造業創新中心2家。建成中科院寧波材料所、兵科院寧波分院、西北工大寧波研究院等24家產業技術研究院,逐步成為高端創新資源的蓄水池。創新人才方面,全市新材料產業從業人員約6.5萬人,其中研發人員約0.7萬人,技能人員約2.2萬人,累計吸引集聚薛群基院士、柴之芳院士、黃維院士等7位兩院院士、237名高層次人才和72個高端創業創新團隊。

(二)寧波打造新材料科創高地待補足的短板

一是缺乏戰略性重大科創平臺。根據中科院的長三角創新資源調查報告顯示,新材料領域的重大創新平臺、人才及成果主要集中在合肥、上海、南京、蘇州等地區,國家級重點實驗室則集中在在北京、上海、武漢、成都等科教資源豐富的城市,而寧波目前尚未有國家級科創平臺布局。

二是“卡脖子”問題依然突出。通過對寧波市重點產業鏈的梳理,發現材料已成為各個產業的共性制約因素,比如在化工新材料領域,高性能聚烯烴材料、聚氨酯樹脂、氟硅樹脂等基礎材料缺失;在特色工藝集成電路、光學電子、機器人、智能成型裝備領域,缺乏先進粉末、功能元器件用有色金屬等關鍵配套材料等,導體光電子器件、半導體電力電子器件、第三代半導體單晶襯底等關鍵材料的制備問題較為突出。

三是創新帶動能力有待提升。從龍頭企業來看,對比深圳在電子信息、新能源、生物材料的每條細分產業鏈上均有5家以上龍頭企業帶動,寧波市相關細分領域的龍頭企業數量仍然較少,輻射帶動能力有待提升。創新成果供給能力有待提升,近十年寧波新材料領域專利申請量為7.5萬件,而深圳為29萬件、廣州為14萬件、南京為11萬件;各市申請量前10的申請人中多為大型工礦企業和高校院所,寧波專利主體分布較為分散,缺乏創新龍頭。

三、寧波加快打造新材料科創高地的對策建議

(一)拓展提升產業創新空間

一是高水平建設新材料科技城。提升新材料科技城的創新資源集聚度,加大研發機構引進力度,抓住國家、省實驗室布局機遇,加快引進若干高端科研機構,形成創新平臺集聚效應。發揮寧波國家高新區(新材料科技城)溢出帶動作用,結合區域新材料產業領域特色,打造一批特色產業園,形成“一區一特”的專業化園區發展格局。以國家自主創新示范區建設為引領,推進甬江科創大走廊新材料創新功能單元建設,謀劃打造“中國碳谷”,打造新材料科創策源地。二是加快細分領域高新園區建設。聚焦生物基芳香高分子、高性能工程塑料等化工合成材料,加快建設寧波石化區化工新材料基地;聚焦減反射膜、增透膜等功能膜材料,推進江北膜幻動力小鎮建設;聚焦第三代半導體、硅晶圓、光刻膠等,打造北侖芯港小鎮;聚焦超高純金屬靶材,建設陽明工業研究院產業基地;聚焦高強高導銅合金、輕質鎂鋁合金等特色金屬材料,建設鄞州金屬新材料產業基地;聚焦光電集成電路、半導體襯底及外延片等關鍵材料,推進杭州灣數字經濟產業園建設;聚焦醫用植介入、生物相容性金屬材料等,建設慈溪前灣生物醫用材料基地。

(二)強化高能級創新平臺引領

一是加快建設甬江實驗室,聚焦綠色化工與高端化學材料、先進高分子與復合材料、高端合金材料等重點領域方向,舉全市之力建設成為國家新材料領域戰略科技力量。二是加快激發產業技術研究院創新驅動效能,推進現有產業技術研究院邊建設、邊產出,促進研究院與企業的合作,鼓勵產業技術研究院向省級以上爭取科研項目,往寧波市外拓展業務,探索內生“造血”機制,培育若干個實力強大、品牌響亮、效益顯著的高質量產業技術研究院。三是壯大新材料創新梯隊,調動企業主體、高校院所的積極性,遴選一批高技術企業建設企業研究院,支持龍頭企業組建創新聯合體。

(三)加大新材料領域科技攻關

一是推進科技創新重大專項新材料主攻領域全覆蓋,圍繞新材料關鍵核心技術,重點在電子信息、新能源、先進制造、生命健康等關鍵戰略性領域的高端、高附加值新材料研發需求上系統化布局。二是強化創新全鏈條部署。從基礎研究策源開始,著力提升“從0到1”的基礎研究能力;迭代發布新材料領域重點自主創新產品、材料首批次清單,完善重點新材料首批次應用保險補償機制,加快提升“從1到N”的產業轉化能力。三是加強新技術場景應用。主動與科技部、中國科學院、中國工程院建立緊密合作關系,探索形成國家級項目寧波轉化落地的機制。完善自主創新產品推廣推薦機制,推進終端產品與產業鏈上游企業協同開展應用。

(四)提升企業創新主體能力

一是支持龍頭企業發展,推動形成以龍頭企業為引領的細分領域特色產業鏈。建設高水平技術創新中心,積極對接國家科技部建設國家技術創新中心計劃部署,依托中石化、萬華等一批新材料領域龍頭企業,聯合行業重點企業、研發機構共同創建國家技術創新中心或寧波分中心。二是優化創新孵化體系,支持龍頭企業、科研機構建設一批專業化眾創空間、孵化器、創新服務綜合體標桿。推動建設新材料科技成果中試和產業化平臺,建設通用性或行業性技術創新服務平臺。三是加快培育新材料創新人才,集中資源引進一批國際一流戰略科學家和高層次科研團隊。加大新材料領域產業技術骨干人才引育,探索“技術高管”“產業教授”制度,推動工程師協同創新中心建設,鼓勵龍頭企業與研究院人才聯合培養。

(五)打造科創高地活力生態

一是加強資源要素保障,完善“要素跟著項目走”工作機制,特別是對能耗、排放、土地等資源要素,爭取國家、省的單列支持,加強市內指標統籌和綜合平衡,推動項目落地。做好三類工業用地規劃布局,新增三類工業用地優先布局科創高地項目。組建新材料高端智庫專家團隊,建立健全專家咨詢機制。二是完善落實配套政策,加強對重點項目、科創平臺、人才計劃和關鍵核心技術攻關、基礎前沿研究等的財政科技投入。三是探索開放合作新機制。主動參與科技創新長三角共同體建設,加強與上海、南京、杭州、合肥等長三角重點城市資源共享、開放合作、人才交流。鼓勵行業龍頭企業、產業技術研究院承辦新材料產業、技術、人才國際國內交流活動。(作者:黃文琦 潘挺雷 郭騰)