工業4.0的緣起

“工業4.0”一詞最早出現在2011年德國舉行的漢諾威工業博覽會上,在2013年漢諾威工業博覽會上,“工業4.0”概念正式由德國“工業4.0小組”提出。在德國政府2010年推出的《高技術戰略2020》中,工業4.0被列為十大未來項目之一。德國的“工業4.0”戰略旨在保持“德國制造”的國際競爭力。

項目由德國聯邦教研部與聯邦經濟技術部聯手資助,政府投入達2億歐元,注重中小企業。該未來項目主要分為兩大主題,一是“智能工廠“,重點研究智能化生產系統及過程,以及網絡化分布式生產設施的實現;二是”智能生產“,主要涉及整個企業的生產物流管理、人機互動以及3D技術在工業生產過程中的應用等。

德國學術界和產業界認為“工業4.0”是繼機械化、電氣化和信息技術之后,以智能制造為主導的第四次工業革命。主要是指通過信息通訊技術和虛擬網絡-實體物理網絡系統(CPS)的結合,將制造業向智能化轉型,實現集中式控制向分散式增強型控制的基本模式轉變,最終建立一個高度靈活的個性化和數字化的產品與服務生產模式。

虛擬網絡-實體物理網絡系統(CPS)包括智能機器、儲存系統和生產設施,各個部分能夠相互獨立地自動交換信息、觸發動作和控制。而物聯網、服務網以及數據網是“工業4.0”的基礎。

工業4.0的進化歷程

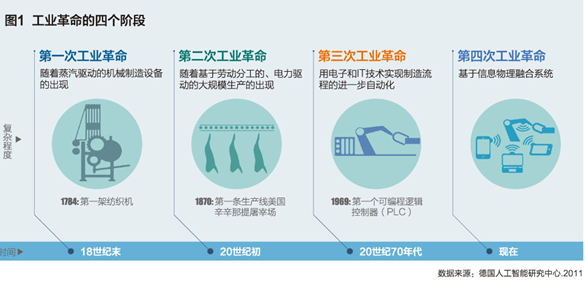

與美國流行的第三次工業革命的說法不同,德國將制造業領域技術的漸進性進步描述為工業革命的四個階段,即工業4.0的進化歷程(圖1)。

工業1.0。18世紀60年代至19世紀中期,通過水力和蒸汽機實現的工廠機械化可稱為工業1.0。這次工業革命的結果是機械生產代替了手工勞動,經濟社會從以農業、手工業為基礎轉型到了以工業以及機械制造帶動經濟發展的模式。

工業2.0。19世紀后半期至20世紀初,在勞動分工的基礎上采用電力驅動產品的大規模生產可稱為工業2.0。這次工業革命,通過零部件生產與產品裝配的成功分離,開創了產品批量生產的新模式。

工業3.0。始于20世紀70年代并一直延續到現在,電子與信息技術的廣泛應用,使得制造過程不斷實現自動化,可稱為工業3.0。自此,機器能夠逐步替代人類作業,不僅接管了相當比例的“體力勞動”,還接管了一些“腦力勞動”。

工業4.0。德國學術界和產業界認為,未來10年,基于信息物理系統(Cyber-Physical System,CPS)的智能化,將使人類步入以智能制造為主導的第四次工業革命。產品全生命周期和全制造流程的數字化以及基于信息通信技術的模塊集成,將形成一個高度靈活、個性化、數字化的產品與服務的生產模式。

“工業4.0”為我們展現了一幅全新的工業藍圖:在一個“智能、網絡化的世界”里,物聯網和務聯網(服務互聯網技術)將滲透到所有的關鍵領域,創造新價值的過程逐步發生改變,產業鏈分工將重組,傳統的行業界限將消失,并會產生各種新的活動領域和合作形式。

德國工業4.0背后的戰略意圖

一方面對抗美國互聯網。工業4.0是德國希望阻止信息技術不斷融入制造業之后帶來的支配地位。工業4.0希望用“信息物理系統”升級“智能工廠”中的“生產設備”,使生產設備因信息物理系統而獲得智能,使工廠成為一個實現自律分散型系統的“智能工廠”;另一方面壓制中國制造業。中國制造業的快速發展使得德日等國的制造業感受到了巨大的威脅,德國對中國制造業的防備之心顯而易見,工業4.0戰略的推進也是德國保持國際競爭力的重大舉措。

實施中的重大問題

網絡基礎設施投入的問題。德國的傳統強項是工業和生產技術。而要想真正推動工業4.0,網絡基礎設施也需要滿足很高的要求。工業4.0的重點在于把信息互聯技術與傳統工業制造相結合。在未來的生產過程中,將不僅是人與人之間的交流,機械之間也會形成數字互聯,進行信息交流。據德國國家科學與工程院估計,工業4.0可以使企業的生產效率提高30%。而要想真正推動工業4.0,網絡基礎設施也需要滿足很高的要求。工業4.0需要所有企業之間的完全聯網,而且聯網的實時性非常重要。這對德國現有的網絡情況來說是一個巨大的挑戰,特別是那些自己沒有網絡建設能力的中小企業也需要被納入這個網絡體系。有機構估計,如果德國全境安裝光纖網絡的話,花費將達到800億歐元。即便不是全部使用光纖網絡,高昂的投入從何而來目前還沒有具體的結論。

信任與安全問題。在工業4.0背景下,網絡安全問題非常緊要。工業4.0的要求是,所有生產環節完全實現聯網,如何實現安全的網絡聯接,對數據進行端到端加密,阻止信息被監聽。對于這些聯邦政府還沒有提出具體的舉措。