今年以來,關于EOD項目的政策頻發布,顯示出EOD正在加速發展。目前已落地的項目多采用項目收益與一二級土地開發收益捆綁的形式實現項目自平衡。但這種模式下存在較大問題:一是土地一級開發收益的取得可能存在競爭合規性風險且涉及隱性債問題;二是土地二級開發收益的取得對聯合體合作深度要求較高,項目前期進行環境修復的環保公司與項目后期進行二級開發的地產公司可能出現利益糾紛。本文認為EOD項目未來會朝著“環境修復+文旅+綠色產業”方向發展,擺脫房地產路徑依賴,在已修復土地上進行綜合開發,使文旅、產業形成雙向互動。

一、現行EOD項目典型模式--土地一二級開發收益捆綁

(一)模式概述

在土地一二級開發收益捆綁模式下,項目主要利用環境修復帶來的土地價值提升,將土地出讓收入,以及在環境修復范圍內進行二級開發產生的收益,直接捆綁作為項目收益實現項目自平衡。

環境修復內容包括固體廢棄物處理、水體環境提升、城鎮環境美化等。一級開發涉及規劃、土地性質調整、配套基礎設施建設。二級開發涉及商業、文旅、住宅物業開發等。湖北省A市EOD項目為當前模式下的典型案例,以下進行詳細介紹

(二)案例:長江A段生態保護與綠色發展EOD模式試點項目

1.項目概況及建設內容

A市一家國有平臺公司為本項目實施主體,整體合作期按30年考慮,其中建設期5年,運營期25年。項目估算總投資算1,414,449.36萬元,建設期利息84,754.08萬元。工程靜態總投資估算為1,329,153.36萬元,其中:建設工程費用1,002,528.22萬元,工程建設其他費用228,171.14萬元(征地拆遷費172,038.99萬元),預備費(8%)98,445.47萬元。

建設內容包括A市2021年至2025年河道治理及水系連通規劃、岸線綠化提升及生態修復規劃、A市內部分長江港口提升規劃、A市內部分長江排澇改造規劃、防汛道路整體提升規劃、截污治污規劃、沿江城鎮提檔升級與資源開發保護工程7個項目。

2.運作方式

本項目基于EOD理念,采用“政府授權+股權合作+資源補償”模式,引入社會投資人,與政府下屬平臺公司成立合資公司,以合資公司作為項目實施主體,統籌一體化實施A市內部分長江生態保護和綠色發展項目。具體實施路徑如下:

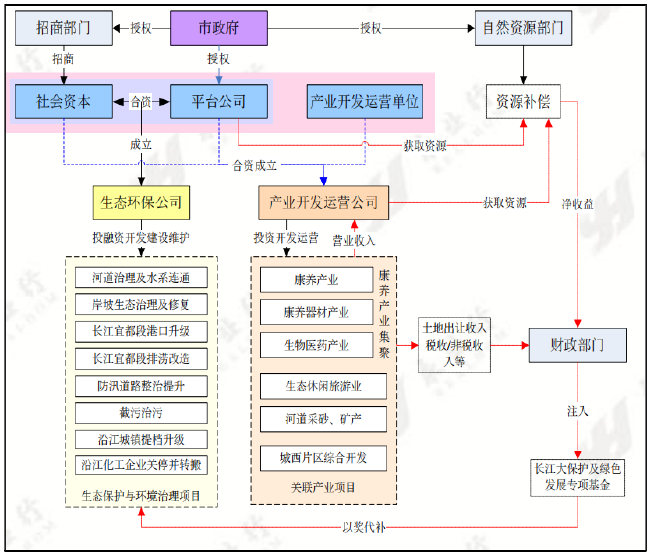

圖1:

①由A市高新產業園區管理委員會授權平臺公司統籌實施EOD項目投融資、建設、運營等工作。

②由平臺公司或政府授權的招商部門通過招標方式,選定社會資本方,簽訂投資合作協議,明確合作范圍及初步投資規模、回報方式及路徑等內容,股權比例暫定為10%:90%。

③平臺公司與中選社會資本方共同成立生態環保公司(以下簡稱“合資公司”)負責具體實施相關的生態環保及關聯產業項目的開發、建設及運營,根據具體項目分期實施計劃通過競爭性方式選擇施工單位或運營維護單位等參與具體環節、內容。

④市政府出具批復文件,成立“長江大保護及綠色發展專項基金”,明確項目區域內新增財政收入以特定的專項資金實行封閉運作,用于長江生態保護及綠色發展類項目,擬制定資金管理辦法規范資金使用。

⑤項目運維階段:本項目建成后,合資公司組織項目竣工驗收工作,高新管委會、城建、環保、財政、發改等部門依法進行監督管理、備案管理,竣工驗收合格后進入運維期。

3.項目資金籌措

①籌措政府專項債、舊城改造、新型城鎮化專項債申報資金17.7億元,發行綠色債15億元,占總投資比例23.12%。政府專項債、舊城改造、新型城鎮化專項債由省級發行,償債收益來源在本項目未計算收益。綠色債申報資金是A市國有平臺公司的企業債券,由企業自身還本付息,不需要本項目承擔。積極爭取水利三峽后續、三峽綠色發展落實及申報資金,發改、交通、住建、環保申請補短板資金等多渠道籌措。

②剩余待籌資金108.7億元,項目資本金占總投資比例約20.30%,約28.7億元,其中平臺公司與中選社會資本方股權比例為10%:90%;擬申請銀行融資占總投資比例約56.88%,約80.2億元項目貸款期限為30年,其中寬限期5年,寬限期內只付息,不還本;從計算期第6年開始還本,還本期限25年,還本期內等額分期償還本金。本項目借款利率采用固定利率,按照5年期以上LPR4.65%,上浮25BP即4.90%計算。政府不對項目公司、社會資本的融資提供任何擔保,不承諾保底收益。

4.項目回報機制

項目自身營業收入+資源補償的回報方式:

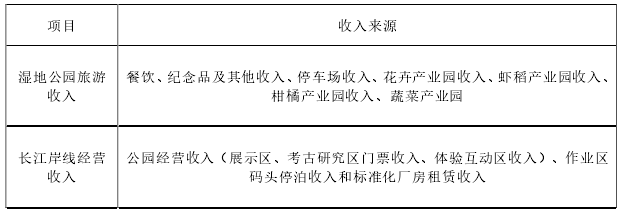

表1:項目營業收入來源表

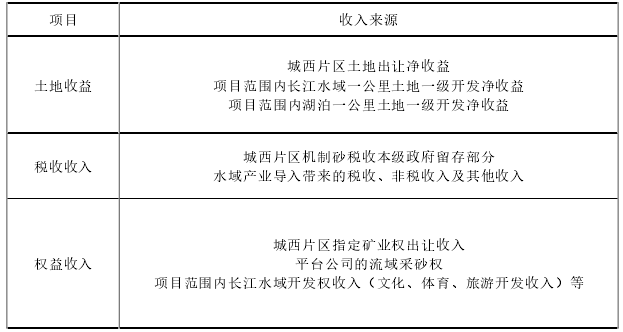

表2:項目資源補償收入來源表

5.項目資金平衡

30年合作期內,項目子項收入合計323.7億元(折現值117.3億元),經營成本合計197.2億元,(折現值70.8億元),項目能夠實現投入產出的平衡并獲得合理收益。全投資所得稅前項目投資內部收益率為6.30%、財務凈現值為9.32億元、項目投資回收期為18.72年(含建設期);所得稅后項目投資財務內部收益率為4.93%。項目資本金財務內部收益率為6.11%。

(三)現有模式存在的問題

土地一級開發收益捆綁,當前的法律障礙還是很多,一是通過嚴格的招拍掛程序保障項目公司拿地有競爭合規性的風險,二是在政府嚴控隱性債的背景下項目審批難度較大,且后續可能面臨審計風險。為避免帶來隱性債務的風險,有關主管部門未來可能將非嚴格流程PPP以外的政府付費和土地一級開發收益等排除在EOD合規的回報機制范圍之外。而以二級土地收益為基礎,則又大大增加了不確定性,對聯合體的專業性和合作緊密度要求很高。目前業內還基本不存在能同時專業操作地產開發和環境治理兩個性質業務的公司。EOD項目前期進行環境修復的環保公司與后期進行物業開發的房地產公司能否進行深度合作是一個較大的問題。

二、EOD項目發展趨勢

基于對現行典型模式的分析以及近期政策的動向,本文認為未來EOD項目可能朝著“環境修復+文旅+綠色產業”方向發展。具體而言,是在完成環境修復治理后,由環境修復實施主體在已修復土地上,進行文旅開發,同時通過引入生態種植、生態養殖、綠色加工、環境保護專精等產業,與文旅板塊進行雙向互動,形成良性循環,加強維護環境治理與導入的綠色產業經營之間的緊密相關性,完成以環境治理效果的可維持乃至持續提升。

當前而言,這種模式還面臨的較大的挑戰。首先,綠色產業普遍存在培育周期較長,不確定性較大。其次,在這種模式下,EOD項目參與主體多,先期修復的實施主體產生的生態價值難以定量測算,主體之間難以確定收益類型劃分,對參與主體的實力要求高,這方面還有待進一步探索。更重要的是,相關產業收益本身較為脆弱,預期的營收規模有限,因此其收益能夠支持環境治理的金額占比會很低。總體來看,在當前融資環境下不如一二級開發收益捆綁模式更能支持EOD項目的落地。

EOD的核心難點不僅在于如何做到肥瘦搭配,更在于環境治理內部本身與外部相關產業的全系統關聯的緊密程度,即如何在項目長期運營的內在利益安排上形成穩定的榫卯結構,即項目主體的綠色產業收益應與環境質量的持續提升有長期正相關關系。(作者:劉登峰)