蘇州具有小上海之稱,GDP 總量突破 2 萬億元。就目前來看,2 萬億元級別的城市有深圳、重慶、廣州、蘇州,前面的上海、北京已經非常逼近 4 萬億元大關。江蘇自貿試驗區蘇州片區于 2019 年 9 月 1 日正式成立。蘇州工業園區從設立之初就以新加坡裕廊工業園區為藍本,從高水平規劃起步。蘇州片區實體經濟當前有較好的發展,以新一代信息技術和高端制造業為主。除此之外近年逐步形成了以生物醫藥、納米技術和人工智能為主新型產業。 在生物醫藥方面,蘇州片區是全球八大最佳納米制造代表之一。通過分析蘇州經濟發展迅猛的兩個主要地區的經濟狀況,就江蘇自貿區蘇州片區曾出現過的瓶頸和解決措施進行分析,可為其未來發展提供合理化的建議。

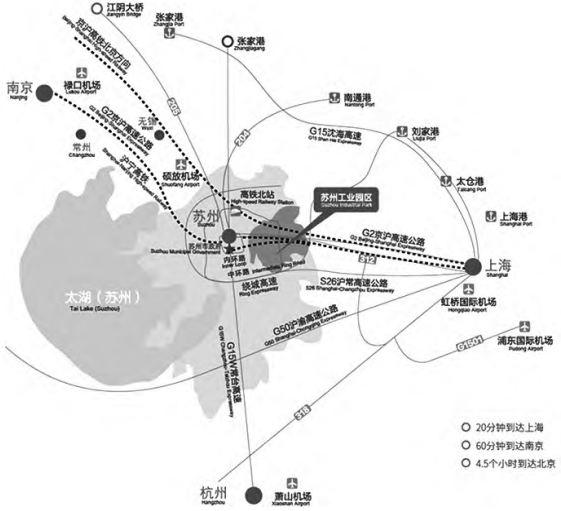

從產業的發展性看,蘇州片區內現已形成了“2+3+1”特色產業體系,即兩大主導產業(新一代信息技術、高端裝備制造)、三大新型產業(生物醫藥、納米技術應用、人工智能)、一個現代服務業。 這些新型產業已經累計吸引了 5000 多個外資項目,實際利用外資 323 億美元,有 92 家世界 500 強企業投資了 156 個項目,片區內的金融機構有 1014 家,引導培育了上萬家科技創新型企業。 這些優良發展現象適應了我國經濟高質量發展的要求,對周邊地區產生正向的影響。從經濟的發展性上看, 蘇州利用其靠近上海的區位優勢,發展縣域經濟。 此外,蘇州工業園區具有水陸地空等多種交通方式,其中滬寧城際園區站能夠實現 20 分鐘到上海、60分鐘到南京,與滬、寧、杭形成同城高鐵網,與江蘇自貿區蘇州片區、南京片區以及浙江自貿區杭州片區、上海自貿區間形成了良好的互動(圖 1)。 在此基礎上,蘇州片區通過優化服務,提高辦事效率,優化配制這三大核心政策,吸引了大量的投資。

圖 1 蘇州工業園區交通圖

從發展格局來看, 蘇州片區借鑒新加坡的貿易經驗,遵循“先規劃,后建設”,二十多年來保持初心,實現“一張藍圖干到底”,這給國內外投資方樹立了可靠穩定的形象。 此外,蘇州針對不同企業具有不同的政策上的傾斜,差異化的發展使外資、臺資及各種大小企業得到了發展。 其中蘇州的對外貿易總額貢獻量來源于美國、歐盟、東盟等。 可見蘇州未來具有很強的貿易實力。

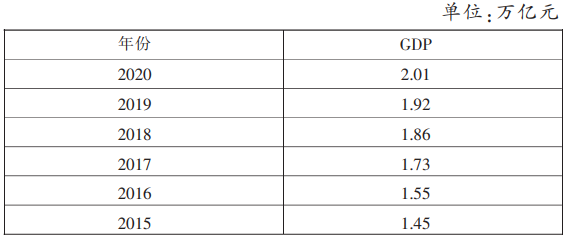

綜合上述多方面來看, 蘇州經濟近年來取得良好的發展,GDP 逐年增長(表 1)。

表 1 蘇州市歷年 GDP 對比表

(一)昆山區

江蘇昆山區縣域經濟 GDP 總量達到了 4276.8 億元(表2),超過了寧夏這個省級單位(寧夏 2020 年 GDP 為 3920.55億元)。 作為一個蘇南小鎮,昆山的經濟是如何發展起來的?隨著改革開放的深入,由于其獨特的區位優勢,昆山地區成為了江蘇去上海的必由之路,自然也是江蘇吸引外來投資的前沿陣地。 越來越多的外資企業選擇把總部設在國外,將分支放在上海,把工廠建在昆山。 這樣一來既利用了江蘇廉價的土地和勞動力, 又享受了上海的扶持政策和物流速度,可以說是雙贏的選擇。

表2 2020 年蘇州市各區 GDP 排行榜

(二)工業園區

蘇州工業園區有著較好的政策條件和發展自由貿易的優勢。

改革開放以來,我國與新加坡在自貿區建設方面密切合作,新方表示愿意與中方一道共建工業園區,我國也以此為載體學習新加坡的經驗。 中新雙方通過多次會議商討、實地考察最終選擇把園區設立在蘇州。 我國在 1994 年出臺正式文件, 同意蘇州市與新加坡合作開發建設蘇州工業園區。1997 年工業園區基本建成。 國務院在 2014 年批準了蘇州工業園區建設蘇南國家自主創新示范區。 蘇州工業園區在2015 年獲批進行開放創新綜合實驗。

江蘇自貿區于 2019 年獲批,共有三個片區,蘇州片區是其中之一。 蘇州片區當前形成了三大高新技術產業集群,分別是半導體、光電和航空零部件,在科學發展領域是全國的示范區。

在與新加坡合作中,中新雙方以新加坡裕廊工業園區為藍本,將新方的經驗冠以本地特色,投入 3000 多萬元,用于全局規劃、建設、發展。 黨的十八大以來,在政策的引領下,蘇州工業園區年度生產總值從 1738.22 億元增長 到 2907 億元,人均 GDP 從 3.3 萬美元增加到 3.92 萬美元。 蘇州工業園區的成功經驗可概括為以下幾點:

1.有較好的園區總體規劃。 蘇州工業園區的整體規劃很明晰,以新加坡裕廊工業園區為藍本,再加上政策的支持,給各界釋放了良好的信號。

2.政府在服務上進行了改革,提供保姆式的親商服務。蘇州工業園區為企業提供了實在的服務,小到房租、水電優惠政策,大到政策扶持、整合創新要素引導技術向高尖端攀爬。 重視創業者,對他們給予極大的支持。

在親商政策方面,首先,政企面對面交流成常態。 園區自2016 年開始實行了領導定期聯系企業制度。 其次,園區學習新加坡的“一站式”服務,并將此概念引入國內,率先實現了九成多審批業務“不見面”。

目前工業園區內已經形成了以“三庫”(人口庫、法人庫、地理信息庫)和“三通”(政務通、居民通、企業通)為基礎的公共信息服務平臺;此外,園區內的服務部分轉換了管理角度,從企業需求入手提供服務供給,當好企業的“店小二”。

三、曾經發展過程中的瓶頸及突破路徑

(一)瓶頸

1.低端和密集型制造業等將不再是園區青睞的對象。 最早入駐園區的外資企業看重的是蘇州低廉的勞動力、土地成本和良好的區位優勢。 但隨著園區勞動力和土地成本的不斷上漲,自 2014 年園區內就出現了外資撤離現象,且這些企業大多數是從事生產制造業和電子生產制造業的企業。

突破路徑選擇:工業園區在 2018 年重新對發展定位,著力發展特色新型產業。 近年來,園區內形成了以生物醫藥產業、智能制造為主體的一系列新型產業。 園區著力使制造業向“制造+研發+營銷+服務”轉型。

2.中國和新加坡在園區的持股比例不斷調整。 園區成立初期新加坡方持股 65%,中方持股 35%;從 2001 年 1 月 1 日起,中方開始承擔公司的大股東責任。

突破路徑選擇:堅持國內國際雙循環,利用好國內、國際兩個市場、兩種資源,“內外兼修”才能讓企業立于不敗之地。當前,新冠肺炎疫情沖擊了全球經濟,我們當前不只是把在國內制造的產品銷售出去,更重要的是建立成熟的全球價值體系,放眼全球,整合研發、生產和營銷等要素資源,力爭讓自主品牌成為世界品牌。

(二)吸引人才的策略

任何國家及地區都需要人才, 人才是 21 世紀最寶貴的資源。 園區內的優秀企業代表榮昌制藥公司分享了他們的做法,即直接讓技術人才入股。 這樣一來,高精尖人才直接與企業形成了利益共同體,能更長久地留住人才。

此外,園區內還專門成立了“人才城”,這里國內外高校云集,在校人數達到了 8 萬人,這為園區的人才儲備計劃做好了充足的準備。

蘇州生物醫藥產業園被在此聚集的海歸高層次人才稱為“B 村”, “B 村”成為公認的本土藥企從“仿”到“創”發展勢頭最迅猛的一個標桿。

蘇州用良好的產業生態“黏”住了人才。

(三)新舊動能的轉換

優化產業結構這是中國產業未來發展的方向,近年來出現的智能經濟、共享經濟、量子通信、新材料等新的經濟形態,成為經濟發展的新動力。

蘇州片區內的電子信息、機械制造產業正在朝著中高端方向發展;生物醫藥、人工智能、納米技術應用等新興產業正在快速崛起發展。

四、蘇州片區未來的發展建議

首先,當前蘇州工業園區里有較多的日資、臺資企業主攻高科技研發,要利用現有資源優勢,使得企業加強交流互動,形成產業集聚。 除此之外,片區內當前雖然有不少的龍頭產業,但很少有總部公司進入。 因而蘇州片區應進一步完善自己的配套服務,吸納更多的頭部公司入駐,進而在未來培養自己的跨國公司。 我國的研發力量主要集中在北京、西安、四川等地, 蘇州片區應考慮如何把研發力量引進蘇州發展,讓蘇州的高端制造業更具競爭力。

其次,蘇州片區的金融服務受制較多,因而可以多和上海自貿區開展區域合作,完善片區內的金融服務,可以建立區域協同創新平臺。 當前上海自貿區已經開始從發展制造業向發展服務業轉型,部分上海自貿區的產業向江蘇自貿區轉移,二者的交流合作促進了雙方產業的優化升級。 此外,上海自貿區最大的優勢就是制度創新,如“負面清單”管理模式,蘇州片區可以借鑒上海自貿區在快速審批流程上的創新和探索。 上海自貿區在 2012 年計劃用三年的時間把園區建設成統籌多個市場、包含多種業務、具有綜合業務服務能力的亞太區運營總部,即 APOP(亞太營運商計劃);2020 年又啟動實施了全球運營商計劃,計劃匯聚培育出能夠配置全球資源、能統籌領導細分產業的優質頭部企業。 蘇州片區可以借助其獨特的區位優勢,充分借鑒、學習、搭乘上海自貿區的政策順風車。

最后,蘇州片區輻射面積較大,因而需要有一個長遠的規劃和全面的布局,帶動區域內經濟的發展。

結語蘇州片區當前已經開始學習借鑒南京片區吸引高端人才的經驗,于 2021 年 2 月出臺了《關于外國人才工作生活便利化服務若干舉措》(試行),該文件從出入境、工作到人才評價激勵機制、 人才服務保障體系等方面都做出了翔實的說明,為吸引外來高端人才做好保障。

自貿區是我國政府的改革試驗區, 蘇州片區在 2021 年出臺了一系列的文件響應習總書記“放管服”改革要求,擴大開放力度,促進貿易便利化,力求為企業 營造優良的營商環境。

2021 年第 20 屆中國電子信息博覽會開幕式在蘇州舉行,蘇州是全國電子信息產業發展的楷模,電子信息產業也是大陸與臺灣經貿合作的重要產業,蘇臺的貿易額占兩岸貿易總額的五分之一。 未來蘇州片區要利用好博覽會的傳播交流作用,繼續保持優勢產業的發展,進一步鞏固維護蘇臺貿易伙伴關系,從而進一步推動兩岸關系的和諧發展。

當前在全球新冠肺炎疫情的影響下,自貿區的建設有助于統籌國內國際兩個市場,響應國家國內國際雙循環的政策號召。 江蘇自貿區蘇州片區的發展有助于促進蘇州經濟的進一步發展,提供更多的創新創業的機會,鞏固其人才優勢,最終會提升百姓的生活質量和生活水平。 未來蘇州要抓住發展機遇,在吸取國內、國外其他自貿區經驗的基礎上,自主創新,以贏得更好的發展。(作者:張越喆 劉子凡 李 麗)