習近平總書記高度重視我國人工智能發展,2018年10月31日,在主持十九屆中央政治局第九次集體學習時強調,要深刻認識加快發展新一代人工智能的重大意義,促進其同經濟社會發展深度融合,推動我國新一代人工智能健康發展。人工智能行業是對算力、算法和數據等數字資源進行創造、加工、整合,最終實現用機器替代人,為傳統行業智慧賦能。

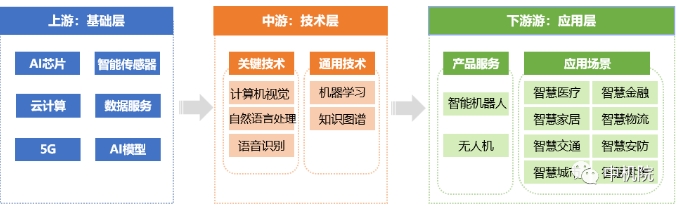

人工智能(Artificial Intelligence,縮寫為AI)是指由人制造出來的可以表現出智能的機器。通常人工智能是指通過普通計算機程序來呈現人類智能的技術。近年來,我國密集出臺政策對人工智能關鍵領域基礎性研發、產業生態、創新人才的支持力度進一步加大,為人工智能的發展提供核心支撐,安全發展、數據/算法治理、內容管理、AI倫理成為人工智能政策的重點考量,同時也成為企業在人工智能領域布局亟需考慮的關鍵點。主要政策包括《中國制造2025》、《新一代人工智能發展規劃》、《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃》、《生成式人工智能服務管理暫行辦法》等。人工智能已發展形成包含縱向的大數據平臺、開源算法、專用芯片、圖像處理等核心技術網絡和橫向的智慧交通、智慧醫療、智慧安防、智慧家居等商業解決方案的完整生態。我國企業在應用算法、智能芯片、開源框架等關鍵核心技術上已取得重要突破,圖像識別、語音識別等應用技術進入國際先進行列,智能傳感器、智能網聯汽車等標志性產品有效落地應用。完整的人工智能產業鏈是在上游廠商提供專有算力和開發環境支持下,中游通過自研核心AI算法,搭載在硬件設備上,開發出行業級解決方案,再銷售給下游各行業客戶。其中,上游基礎層主要提供AI專有算力支持和開發環境的設備和服務,包括AI芯片、系統開發框架、AI服務器等基礎設施等;中游技術層在AI算力的支持下,通過系統開發框架進行各場景數據的訓練和學習,開發出計算機視覺、語音語義、知識圖譜等AI算法,并將其搭載于硬件設備上形成行業級解決方案;下游應用層針對不同的行業和場景,進行人工智能技術的商業化落地。

圖1:我國人工智能產業鏈示意圖

數據來源:中機產城研究院、鏈招咨詢整理

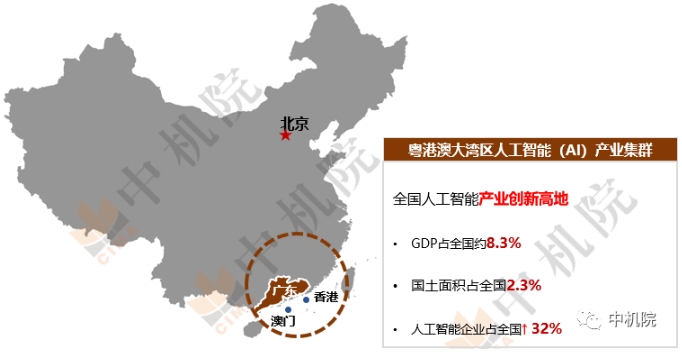

受益于國家政策的大力支持、資本和人才的驅動,我國人工智能行業的發展走在了世界前列。總體來看,我國人工智能產業鏈已經與傳統產業深度融合,基礎層在快速發展階段,技術層和應用層已逐步向上下游擴張及廣泛布局。2022年,我國人工智能產業蓬勃發展,核心產業規模達到5000億元,企業數量超過4300家,創新成果不斷涌現。我國人工智能產業已形成長三角、京津冀、粵港澳大灣區三大集聚發展區,人工智能企業總數占全國的88%,成渝城市群、長江中游城市群也展現出人工智能發展的區域活力,產業集聚區初顯區域引領和協同作用。百度、阿里、華為、騰訊、科大訊飛、云從科技、京東等一批AI開放平臺初步具備支撐產業快速發展的能力。圖2:2022年我國人工智能企業分布圖

數據來源:中機產城研究院、鏈招咨詢整理

從宏觀經濟來看,長三角地區包括上海、安徽、江蘇和浙江。2022年,長三角GDP為29.3萬億元,占全國GDP比重為24.0%,國土面積約35.9萬平方公里,占全國比例為3.7%。從發展優勢來看,長三角地區人工智能產業發展居全國第一梯隊。2022年,人工智能企業占全國比例為30%。其中,芯片領域聚集全國超過90%的人工智能芯片新勢力廠商,并擁有芯片設計、制造、封裝測試的完整產業鏈。智能算力規模占比全國超60%,人工智能計算中心占全國比例38%。長三角地區人工智能產業布局各具特色。其中,上海匯聚全球人工智能頂尖企業及科研機構,打造智能芯片、智能硬件等重點產業集群;安徽形成以“中國聲谷”為引領的“一核、兩地、多點”發展格局;江蘇立足物聯網、制造業優勢,打造智能制造“AI+”產業生態;浙江以電子商務、安防、商用智能終端為特色的“AI+”產業鏈結構愈發完善。

圖3:2022年我國長三角人工智能產業發展概況

數據來源:中機產城研究院、鏈招咨詢整理

從趨勢來看,長三角地區全面推行產業鏈供應鏈“鏈長制”,加強各城市之間優勢互補和上下游協同,打造一體化產業鏈供應鏈生態體系。到2025年,上海市人工智能規上產業規模年均增長12%以上,達到4000億元。安徽省建成智能算力超14000P。從宏觀經濟來看,京津冀地區包括北京、天津和河北。2022年,京津冀GDP為10萬億元,占全國GDP比重為8.3%。國土面積約21.6萬平方公里,占全國比例為2.3%。從發展優勢來看,京津冀地區是人工智能科技創新資源密集區。2022年,人工智能企業占全國比例為32%。其中,北京是我國乃至世界人工智能科技產業的策源地。天津是先進制造研發轉化基地和國際港口城市,在人工智能產業發展上具有一定的基礎。河北則在鋼鐵、制藥、汽車制造和現代農業發展上優勢明顯。天津和河北優勢產業的智能化改造不僅能夠提升現有產業的產業競爭力,而且能夠為北京人工智能領域的科技創新提供應用場景。通過優勢互補,三省市共同建設具有國際競爭力的人工智能產業集群,實現科技創新供給和需求的有效對接,是深化京津冀協同發展的方向。

圖4:2022年我國京津冀人工智能產業發展概況

數據來源:中機產城研究院、鏈招咨詢整理

從趨勢來看,京津冀地區將形成“北京疏解、津冀承接,北京研發、津冀轉化”產業創新協同新格局。重點布局量子技術、人工智能、新一代通信網絡、人工智能關鍵底層共性技術等。北京市教育科研資源集中,產業配套和創新能力強,有望在人工智能及類腦智能領域取得突破性成果。京津冀地區有望發揮集群化優勢,在量子信息領域形成領先優勢。從宏觀經濟來看,粵港澳大灣區由9+2城市組成,包括廣東省9市(廣州、佛山、肇慶、深圳、東莞、惠州、珠海、中山、江門)和香港、澳門2個特別行政區。2022年,粵港澳大灣區GDP為13萬億元,占全國GDP比重為11%。國土面積約5.6萬平方公里,占全國比例為0.58%。從發展優勢來看,粵港澳大灣區是我國經濟基礎最好、開放程度最高、市場活力最強的區域之一。粵港澳各個城市在發展人工智能產業上各具優勢及特色,香港有較頂尖的人才儲備,而深圳有強大的科創隊伍,廣州則具備很強的產業化能力。2022年,粵港澳大灣區人工智能企業占全國比例為26%。其中,深圳是工信部第一批認定的人工智能創新應用先導區具備通信產業基礎,發展側重智能芯片、智能網聯汽車、智能機器人等產業。廣州密集引入優質資源,探索建立我國“醫藥+智能”發展新模式,合力打造“智慧醫療”服務體系。香港具有世界一流的大學和頂尖的基礎科研學術機構,擁有世界級的金融市場和廣泛的國際網絡等,是科技企業不同階段募資的重要基地,人工智能產業重點布局新型顯示技術及人工智能領域的技術研發。澳門特區政府也提出了“1+4”的產業政策方針,大力發展信息化技術,加上現有的國家重點實驗室資源,未來將推動人工智能的發展。澳門大學、澳門理工大學和澳門科技大學,分別推行了無人駕駛巴士、人工智能翻譯平臺、人工智能保安系統、“AI+”的應用層等。

圖5:2022年我國粵港澳大灣區人工智能產業發展概況

數據來源:中機產城研究院、鏈招咨詢整理

從趨勢來看,未來,粵港澳大灣區人工智能的發展將實現科研和產業‘雙輪驅動發展態勢,其中,《廣東省新一代人工智能發展規劃(2018-2030年)》提出,到2025年,產業核心規模達1500億元,產業規模達1.8萬億元。