本文就城市更新視角下的產業園區規劃設計方法進行了初步的探索,提出了五個方面的技術路徑。在后續的研究中,可以就公眾參與更新設計的方式、多主體訴求的平衡機制、更清晰量化的空間資源分配機制、規劃管理與更新實施路徑等內容展開更加深入的探討,進一步完善更新類地區的城市設計方法,更好地推動城市更新項目的實施與更新目標的實現。

城市更新視角下的產業園區規劃設計技術路徑的思考與探索

公眾參與輔助制定發展目標

更新地區的規劃特點在于整個過程需要面向諸多利害關系人來開展工作。只有進行充分協商、征詢博弈后,在資源總量約束的前提下考量各類訴求,分配有限的各類資源,平衡經濟發展與公共利益,統籌環境效益與社會效益,綜合制定統籌兼顧的更新發展目標,才能保障規劃實施。

西區在開展更新規劃設計的過程中,園區管委會協同多家園區企業主體建立公眾參與平臺,對現狀的企業、孵化器、居民、配套設施等利害關系人形成例會機制,對多方訴求進行充分了解與溝通,梳理形成西區的問題清單、需求清單、愿景清單,提出了以創新引領、宜居宜業、生態交織、文脈傳承為主題的更新發展目標,在統籌協調各方訴求上,做好以下兩方面的考量。

經濟發展與公共利益的平衡

在土地資源緊缺背景下,西區的更新既面臨提高創新能力、提升產業能級的發展訴求,也面臨補充完善服務設施的實際需要。西區規劃設計抓住地區發展的主要矛盾,以經濟發展為核心,重點保障符合未來產業發展方向、具有創新引領性、經濟貢獻高、環境友好的企業空間需求,對于不符合條件的企業進行分級分類引導,有序疏解。“一進一退”既為先進產能提供空間,也為補充短板、需要就近布局的公服設施提供挖潛和統籌的載體。

環境效益與社會效益的統籌

在環境與社會效益的統籌上,規劃設計首先要守住的是生態底線。西區強化對東沙河、京密引水渠、大運河源頭遺址公園等自然生態要素的保護,框定生態保護與城市發展的底線。同時發揮好自然生態與歷史文化資源的價值,傳承好山水文化,講好城市故事。在此基礎上,通過營造宜居宜業的空間環境充分保障就業人員與本地居民在物質文化生活等方面的需求,提升社會效益。

瞄準更新目標統籌空間優化策略

更新地區規劃設計的重點在于面向實施解決實際問題,因此這類地區的空間優化技術手段往往不拘泥于規劃設計的層級與類型,融合宏觀、中觀、微觀多層次的優化策略互相支撐、層層呼應,實現綜合的更新目標。

總體謀劃區域格局,實現藍綠映城、文脈傳承

自然山水與歷史文化的傳承需要基于整個區域的空間格局進行謀劃。生態格局上,西區位于東沙河生態走廊和京密引水渠綠隔的交匯空間,生態條件極佳,以龍山、鳳山為生態核心資源,有條件打造城景融合的生態園區。文化格局上,西區是居庸關大道文化走廊與大運河文化帶的重要節點空間,以大運河源頭遺址公園為核心,挖掘相關文化要素,塑造區域的文化極核,延續和傳承歷史文化記憶。在明確生態與文化格局之后,進一步謀劃西區的功能格局,融入區域發展的戰略中,在功能格局上依托主要的交通走廊從整體上實現區域聯動,功能上體現差異性和互補性。

中觀布局功能模塊,實現創新引領、宜居宜業

對更新地區而言,強化主體功能和服務水平的雙重訴求需要在資源有限的條件下統籌解決。在中觀層面形成西區“一軸、兩心”的空間結構,以傳導宏觀山水文化格局、梳理現狀可利用空間資源、選取產業拓展空間、布局均衡的服務設施網絡,達到兩者兼顧的目標。依托白浮泉路及兩側功能用地打造的“一軸”,完善商務休閑、創新創意、路演等綜合服務功能,提升園區綜合服務功能和科技創新功能,提供創新驅動的空間載體,塑造園區綜合服務的核心軸。“兩心”分別為綜合服務中心和創新功能中心,其中綜合服務中心結合物業權利人更新意愿與地區服務升級訴求打造城市更新示范樣板,謀劃建設為園區商務、商業、企業對接服務的園區超級綜合體。創新功能中心依托未出讓用地加強增量空間供給,完善科技創新功能,提供標準化小試中試空間載體,集聚專精特新企業,增加商務休閑空間,塑造科技創新空間載體。

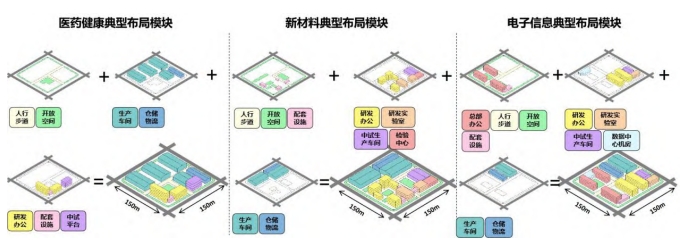

以小微空間推動環境優化,實現效能提升、有機更新

對于地塊尺度的城市更新,著眼解決產業用地提質增效、局部交通微循環改善、街道空間品質提升適宜采用循序漸進更新的方式推動實施。在產業用地提質增效方面,主要涉及生產廠房與研發辦公空間的更新改造。生產廠房建議優先使用地塊內的閑置空地或現有建筑騰退后的用地進行建設;鼓勵生產廠房上樓(布局在一層及以上),一層布局研發辦公或商業配套對外開放。研發辦公建議優先使用地塊內閑置樓宇進行布局。對于配套空間的植入,共享實驗室、配套宿舍或公寓建議優先使用地塊內閑置樓宇進行布局。共享食堂應充分利用地下、半地下空間進行布局。企業內綠化環境改善,優先使用地塊內的閑置空地或現有建筑騰退后的用地進行布局。針對不同產業類型的用地空間,西區在規劃設計中也提供了典型布局模塊供更新改造的企業參考。

圖16 不同產業類型用地的典型布局模塊

在局部交通改善方面,通過因地制宜增設街坊路,在保障原有物業權利人利益的基礎上改善出行條件。為了更好地推動道路實施,平衡各方利益不受侵占,西區的規劃設計提出了增設街坊路的規劃要求與實施和管理原則。規劃方面,只在地塊尺度較大、道路間距較寬的建成區域設置街坊路;新增的街坊路原則上不穿越現狀建筑;優先在有更新改造機遇的地區設置街坊路,街坊路的建設作為地塊的更新改造前置條件保障一同實施。實施和管理方面,街坊路兩側的現狀建筑可不退線,降低用地損失;街坊路所使用的用地空間其權屬不發生改變;街坊路的建設可根據實際情況分段實施;街坊路建成后應面向社會開放;將街坊路建設與容積率獎勵等鼓勵政策結合施行。

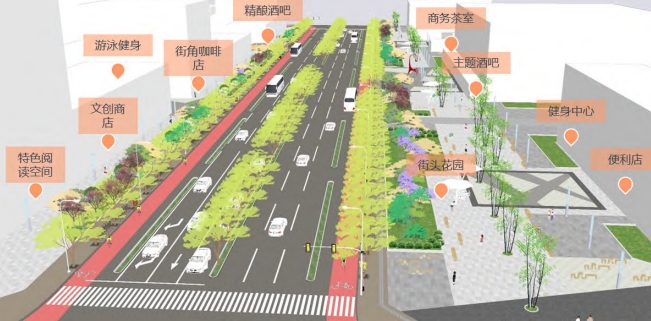

街道空間品質提升方面,結合用地權屬、使用情況挖掘沿街的邊角地、未利用地,補充小微綠地、停車充電、運動場地、休閑活動場地、城市家具等設施,提升環境品質、補充服務設施。

圖17 西區內創新路街道空間品質提升意向圖

結合人群特點提升公共服務配套水平

針對人群特點提升公共服務配套水平也是更新地區需要解決的重點問題,本次工作結合前述公眾參與,開展人群畫像,針對人群年輕化、本地化、收入適中、行業多元、學歷層次豐富的特征,西區在更新改造的過程中更注重提供中高品質、宜居便捷、活力多元的公共服務配套,包括體育中心、健身步道、新文創、特色展覽展示空間等個性化的文體設施;共享食堂、特色餐廳、創客咖啡等非正式交往空間;商品房、公租房、職工宿舍等多層次的居住空間;公交接駁、電動車充電樁等交通設施。

統籌多主體訴求下的要素配置規則

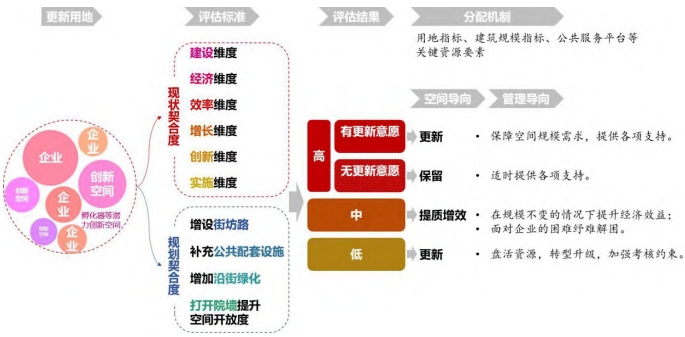

基于上述發展目標,如何將資源要素分配與規劃編制相結合,是規劃能否實施的重點。這一環節主要包括設立評估標準與建立分配機制兩個方面。

設立評估標準

西區面臨的更新用地主要為園區內的企業、創新空間等主體,本次工作圍繞更新目標設立針對更新范圍內用地的評估標準,將更新目標植入其中,評估現狀用地與更新目標的契合度,為后續的分配機制奠定基礎。結合創新引領、宜居宜業、生態提升、文脈傳承的更新發展目標,西區的規劃設計提出了現狀契合度與規劃契合度兩個方面的評估標準。

圖18 統籌多主體訴求下的要素配置規則

現狀契合度是指用地現狀的情況與更新發展目標是否契合,對于西區的用地而言,主要考察企業的產業發展效益和科技創新活力,據此提出了建設、經濟、效率、增長、創新、實施六個維度對更新用地進行評估。

規劃契合度是指用地未來的空間更新意愿與街區發展目標是否契合,是將空間設計方法與更新實施手段相結合的關鍵評估要點。在空間設計上的目標,西區將更新后是否增設街坊路、補充公共配套設施、增加沿街綠化、打開院墻提升空間開放度等方面的主體意愿作為考核的要點,并與后續的分配機制掛鉤。如在建筑規模指標池的分配中,可以將容積率獎勵機制與上述空間設計要點結合,提出四大原則:一是主體在更新過程中為城市提供公共空間或公益設施,在交通影響、衛生、消防等許可的基礎上,可進行容積率獎勵,獎勵的容積率按照更新項目核定容積率的一定比例進行計算;二是在規范要求的停車配建標準以外建設的公共停車場可按一定比例獎勵容積率;三是沿城市道路設置的公共綠地,該公共綠地面積的一定比例可以計算為實施綠地獎勵面積;四是對于增設街坊路的企業,可以根據權屬范圍內街坊路的面積按一定比例獎勵容積率。

如在西區的實踐中,針對企業擴產擴建、居民增設街坊路的雙重需求,擬探索按照增設街坊路面積對企業進行建筑規模獎勵的政策。流程上先由企業提出擬擴產擴建的建筑規模申請,審批部門結合擬增設街坊路情況核實該企業是否涉及增設街坊路的事宜。如果涉及,則與企業協商,若企業愿意增設街坊路,可按照企業權屬范圍內增設街坊路面積的2倍(考慮工業用地容積率上限一般為2.0)給予建筑規模獎勵。通過上述方式可實現企業擴產擴建與居民增設街坊路需求的統籌平衡。

建立分配機制

基于評估結果,將用地指標、建筑規模、公共服務平臺投資等關鍵資源要素進行分配,目標是建立面向更新的合理分配機制。在理想場景下,對于更新目標契合度高的企業,結合企業的更新意愿保障其所需空間規模,并提供政策機制創新試點機會;若企業暫無更新意愿,則可以考慮提前為其預留部分指標,為企業后續的發展提供保障;對于更新目標契合度在中間層次的企業,以提質增效為重點,在現有規模保持不變的情況下鼓勵企業提升創新能力,面對企業的發展瓶頸提供積極幫扶;對于更新目標契合度低的企業,通過企業自主更新、統籌資本平臺運營、協商產權人退出等方式推動用地資源盤活與企業轉型升級,加強對企業的約束考核。通過上述機制,實現了更新發展目標與空間設計方法的有效結合,更好地解決了更新地區面臨的實際問題。

制定規劃管理與實施路徑機制

為了保障更新目標與規劃設計方案能在后續的實施中得到進一步落地,可以通過后續的土地供應、政策支持、更新實施方案編制等方式增加有關的設計引導要求,制定規劃管理與實施路徑的長效機制。如在供地過程中,可以結合采用彈性年期供應方式配置國有建設用地與建筑規模使用的政策,根據用地與更新發展目標的契合度及對于設計引導要求的落實程度來判斷土地及建筑規模租賃與出讓的合理年限。在更新用地享受五年過渡期政策的期間,可以根據實際情況酌情增加對于規劃設計引導的附屬要求,推動更新實施的同時也強化更新目標和設計想法的落位。(作者:李保奇 舒暢)