一、中關村昌平園西區建設的成就與困境

園區基本情況

區位特點

中關村昌平園西區(以下簡稱“西區”)位于昌平新城南部,用地面積約2.65平方公里,是中關村國家自主創新示范區的重要功能單元。西區區位優越,交通便利,經過30余年發展,從早期的產業園區逐漸與昌平老城有機融合,并與自然山水環境深度交融的的重點功能區。這種建設方式決定了西區在城市化進程中逐漸與城市功能相混合,呈現出復雜而又特殊的空間與環境形態。

圖1 中關村昌平園西區區位示意圖

西區還是為數不多的同時擁有“山”“水”“園”多優勢要素的科技園區,龍山、鳳山、大運河源頭遺址公園等生態與歷史文化資源在這里交匯,與西區共同塑造了生態、文化、科技交融的氛圍。

歷史使命

西區作為成立最早的中關村園區之一,建設體量龐大,企業規模、投資及稅收等指標在中關村各園區中名列前茅,對于昌平區構建國際科技創新中心、完善首都高精尖產業體系具有重要意義。經歷了快速城市化的洗禮,西區可新增土地資源緊缺,是典型的存量產業園區,迫切需要存量空間資源的更新利用來推動高質量發展。在國家自主創新示范區戰略的統領下,西區將在產業領域推進協同發展,在醫藥健康、新材料、電子信息等產業領域發揮更大作用,通過區域“產-學-研-教-用”協作打造可持續發展動力,提升環境品質建設,增強城市綜合競爭力。

發展面臨的問題

面對新的形勢與任務,西區需要在創新能力、發展空間、配套服務、風貌環境等方面進一步優化提升,突破發展瓶頸。

創新能力待增強,城市功能與業態待提升

西區企業現狀研發投入總強度約為2.7%,與中關村示范區5.2%的平均水平存在差距,研發強度仍有待提升。為提高企業創新投入能力,吸引創新人才聚集、激發創新人才活力,如何優化創新生態環境是規劃設計的重點。但是西區現有的城市功能與環境水平無法支撐發展訴求,周邊的人才服務、商業金融服務、娛樂休閑設施不足,業態品質無法達到吸引創新人才的需求。

發展空間受限,要素配置待優化

西區經過多年發展,用地資源已利用殆盡,未出讓用地僅剩21.33公頃,占總用地的8%。隨著企業規模、數量擴張,優勢企業不斷提出擴產擴能、更新盤活的需求;而部分發展乏力的企業存在用地效益低下甚至閑置的情況,空間供需矛盾突出。受限于園區早期建設條件和管理機制等歷史情況局限,西區的土地多以協議出讓為主,缺乏約定產出績效、獎懲機制設計等管理手段,面臨要素配置失衡、發展錯位等問題,更新改造難度較大。

圖2 西區周邊自然生態與歷史文化資源

配套服務待完善,環境品質與人文氛圍不足

從精細化服務的標準來看,西區的公服配套落后于現階段的服務需求,亟待進一步提升服務與環境品質。交通條件上,龍水路等對外交通道路未能實施,導致向西與京藏高速銜接效率低,向東、向南出行不便。內部路網由于受企業圍圈成院影響,導致路網密度較低,局部道路難打通,影響交通微循環。城市形象方面,建筑質量整體較好,但形態單一,大多圍圈成院,街道空間形式及活力有待進一步提升;部分建筑風格、色彩不協調,對沿街界面影響較大,缺少體現地域城市精神的高水準公共空間與公共藝術品。

特色文脈待延續,公共環境與城市品牌待強化

西區坐擁優質生態與歷史文化資源,是昌平山水文化資源最為豐富的區域之一,也是塑造城市品牌的重要區域。《昌平分區規劃(國土空間規劃)(2017年-2035年)》構建了“一主三副、一帶一廊”的新城空間結構,西區所在的老城片區,是重要的公共活動區域和休閑活動目的地。“一帶”是六環路和京密引水渠之間的綠色生態帶,“一廊”是十三陵水庫、東沙河、南沙河、北沙河連接而成的生態水系走廊,該走廊向東與溫榆河生態走廊相連,向西與海淀山后的上莊水庫相連,發揮生態隔離作用。“一帶”“一廊”環繞西區,對西區山水文化的延續也提出了新的要求。

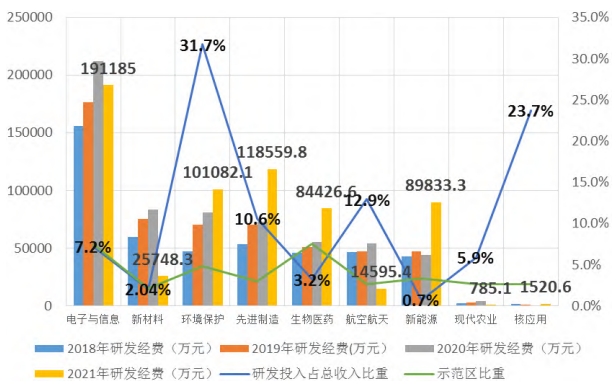

圖3 2021年西區分領域研發經費投入及研發強度與示范區平均水平比較

現狀西區內公園綠地較少,與大運河源頭遺址公園、龍山、鳳山豐富的綠色生態景觀形成鮮明對比,特色資源稟賦并未得到充分利用。大運河源頭遺址公園、東沙河周邊的現狀環境相對封閉,可達性較差,良好的山水資源未能滲透入園區內,生態與文化傳承的缺失導致區域的標志性模糊。

二、更新視角下的規劃設計難點

北京市在新一輪總體規劃編制過程中,通過國土空間規劃的三級三類編制體系,明確管控等級,保證規劃設計意圖在各層級法定規劃中有效傳導。在指導實施建設層面的街區控規中,通過編制“一控兩導”圖則,明確相關要求,將涉及公共利益、環境特色、公共空間等重點內容進行轉譯作為法定依據。

更新條例的頒布細化了園區更新在產業轉型、產業引入、配套完善、履約監管等方面的要求。一方面,隨著市場經濟的發展,管理部門在編制規劃過程中越來越重視產業發展的趨勢和訴求,建設主體隨著產業更新換代,對土地資源市場需求越來越靈活。為了適應這種需求,規劃編制對產業發展趨勢、資源合理利用應當具有更強的適應性。另一方面,新時期的規劃編制疊加了生態、雙碳、海綿、綠建等新理念、新要求,規劃實施對規劃編制和管理提出了更高的要求。隨著市場經濟體系的建立和完善,當空間要素作為稀缺的資源標的,社會資本的逐利性與空間環境品質提升的目標相矛盾時,如何建立體現多元價值、保障實施落地的規則與機制是管理部門面臨的挑戰。如果漠視存在沖突的各方利益訴求,沒有暢通各方博弈的路徑,必然影響規劃實施的最終結果。(作者:李保奇 舒暢)