園區(qū)是基于生產(chǎn)、服務(wù)、文化等特定的發(fā)展目標(biāo),對供水、供電、供氣、通信、道路、倉儲等內(nèi)容進行統(tǒng)一規(guī)劃與設(shè)計,為滿足特定行業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展需要而構(gòu)建的建筑物群體,一般可分為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)等。碳中和園區(qū)是指建筑群及其周邊環(huán)境的碳排放與碳吸收達到基本平衡的園區(qū),通過開展碳達峰、碳中和的試點工作,與低碳城市和零碳建筑相比,碳中和建筑在可行性、可控性、生產(chǎn)性與宣傳性等方面均具有獨特的優(yōu)勢。

一、國外建筑碳中和發(fā)展綜述

1.1國外建筑碳中和領(lǐng)域的努力

2002年,歐盟首度制訂能源效率建筑指令(EnergyPerformanceofBuildingsDirective,EPBD)。修正EPBD時(2010年),歐盟提出了近零能耗建筑(nearlyzero-energybuildings,nZEBs)的概念,并且計劃在2030年實現(xiàn)新建建筑碳中和的目標(biāo)。自2021年起,歐盟所有的新建建筑都被要求建造為“近零能耗建筑”。在這種情況下,近零能耗建筑是實現(xiàn)歐盟整體氣候碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵。區(qū)別于“園區(qū)”體量,西方國家從建筑角度提出了碳中和路徑,并指出關(guān)鍵性的建筑物能源措施,主要分為建筑節(jié)能和可再生能源利用兩類措施,并強調(diào)現(xiàn)場自產(chǎn)能源、自我消納和儲能單元的重要性。nZEBs是連接電網(wǎng)的最小單元,儲能單元的介入可以使電網(wǎng)的能源交易變得扁平化,解決本地自產(chǎn)能源的可變性和間歇性問題,增強了nZEBs的適應(yīng)能力。此外,也出現(xiàn)了認(rèn)為綠色電力只是能源轉(zhuǎn)型過渡階段采用的策略的聲音,他們認(rèn)為氫能源才是最終的清潔能源,但制氫無論從生物光解,還是電化學(xué)過程的角度來看,都存在運輸與存儲的問題。目前,全球60%的國家對于氫能源不甚了解,如果想要確保氫能源得到更加廣泛的社會認(rèn)可并成功進入市場,那么就需要通過教育計劃,讓公眾參與其中,給予其強有力的支持。

1.2對我國園區(qū)碳中和路徑的啟示

首先,通過西方國家nZEBs的建設(shè),可以看出“開源節(jié)流”是實現(xiàn)碳中和的必然要求。[5]同時明確本文碳中和路徑的前期邏輯,即以節(jié)流和能源轉(zhuǎn)型為核心方式,進行降耗和能源替代。這個路徑大方向是準(zhǔn)確的,但也非常依賴政府電網(wǎng)的政策支持。

其次,國外把研究重點放在了建筑層面:一方面,對新建建筑提出較高的nZEBs要求;另一方面,每年對3%的老舊建筑進行翻新改建,以提升老舊建筑的能效。[6-7]本文研究的是園區(qū)體量,是一個更大的概念,涉及更多的減碳內(nèi)容,如園區(qū)內(nèi)的交通、固體廢棄物處理和建筑功能復(fù)合等。因此,本文不能只局限于能效提升和可再生能源利用兩個維度,要適配地結(jié)合我國國情,加入自然碳匯和碳交易等平衡機制。

最后,對于氫能源這樣一個頗具前景的碳中和解決路徑,其生產(chǎn)、儲存、分配和消費成本的問題是未來不可避免的,而這些是目前綠色電力正面臨的問題。因此,大力宣傳“雙碳”價值鏈?zhǔn)直匾?dāng)全社會,甚至國際都對綠色電力、“雙碳”目標(biāo)給予足夠多的關(guān)注時,就會引入更多的投資、研究和實踐,從而拉低并攤平建設(shè)成本,形成正向循環(huán)。例如:當(dāng)光伏產(chǎn)品的成本投入不再成為業(yè)主的“新負(fù)擔(dān)”后,建筑師和業(yè)主就很容易達成新的共識,也更加有益于容易實現(xiàn)園區(qū)碳中和的目標(biāo)。

二、碳中和園區(qū)實現(xiàn)路徑及重點策略

2.1碳中和園區(qū)的實現(xiàn)路徑

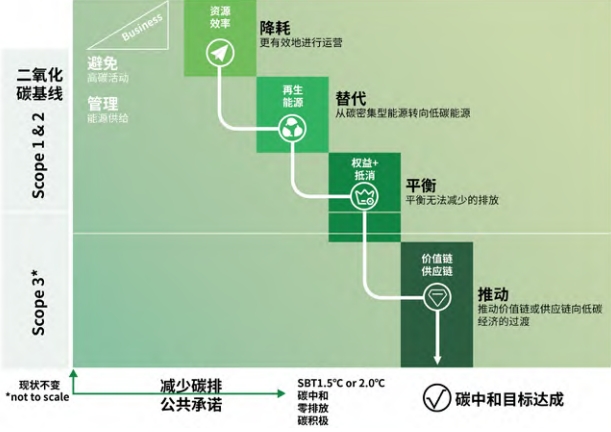

廣義的碳中和園區(qū)整個壽命期包含設(shè)計、施工、運營與拆除。園區(qū)在碳中和實現(xiàn)路徑中主要分為四部分:降耗、替代、平衡和推動(圖1)。在整個實現(xiàn)路徑的減碳邏輯下,園區(qū)的整體設(shè)計與建設(shè)過程都要按順序進行:第一步,降低園區(qū)內(nèi)建筑的整體運行能耗,包含園區(qū)全壽命期的建筑(采暖、空調(diào)、熱水、設(shè)備等能耗)、交通、固體廢棄物處理等活動帶來的能源消耗;第二步,能源替代,充分利用園區(qū)范圍內(nèi)及引入一定量的場地外可再生能源,通過削減對常規(guī)化石能源的消耗,進一步降低園區(qū)碳排放的水平;第三步,通過提高園區(qū)自然碳匯水平,以及從碳交易市場購買的碳排放權(quán)益,達到平衡園區(qū)剩余碳排放的目的,基本完成園區(qū)運營階段的碳中和任務(wù);第四步,通過構(gòu)建建筑“雙碳”價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)和活動的低碳或零碳化發(fā)展,最終實現(xiàn)園區(qū)全壽命期碳中和目標(biāo)。

圖1 碳中和園區(qū)實現(xiàn)路徑示意圖

2.2圍繞能源轉(zhuǎn)型構(gòu)建技術(shù)體系

區(qū)別于單體節(jié)能建筑,碳中和園區(qū)的優(yōu)勢體現(xiàn)在其建成規(guī)模上,便于圍繞能源轉(zhuǎn)型構(gòu)建完整的碳中和技術(shù)體系。能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵在于園區(qū)能源供給側(cè)和需求側(cè)的全面電力化、清潔化與柔性化。首先,園區(qū)在能源端需要充分利用可再生能源,如最常應(yīng)用的太陽能、地?zé)崤c風(fēng)能,可以降低園區(qū)對化石能源的依賴;其次,在用能端減少高碳排設(shè)備的安置,加快園區(qū)氣改電進程,為后期的綠電替代做好準(zhǔn)備;最后,在條件允許的情況下搭建分布式儲能系統(tǒng),結(jié)合園區(qū)晝夜、季節(jié)及工作與非工作時段的用能特征,將園區(qū)自產(chǎn)的綠電與市政低價的綠電進行存儲,結(jié)合用能監(jiān)測與智慧能源系統(tǒng),實時監(jiān)測園區(qū)內(nèi)各個建筑物的能源使用情況,并進行靈活調(diào)配(圖2)。

2.3以促進生產(chǎn)生活轉(zhuǎn)變?yōu)槟繕?biāo)

園區(qū)是一個濃縮的社區(qū),具備生產(chǎn)與生活的功能,所以園區(qū)的“雙碳”發(fā)展是極具社會推廣價值的。深圳建筑產(chǎn)業(yè)生態(tài)智谷園區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)是建筑產(chǎn)品與建筑信息服務(wù),包含綠色技術(shù)產(chǎn)品、建筑物聯(lián)網(wǎng)、建筑云服務(wù)和建筑信息模型(BIM)信息化技術(shù)等。就生產(chǎn)而言,上游產(chǎn)業(yè)包含檢測研發(fā)、設(shè)計施工和培訓(xùn),從低碳綠色的角度出發(fā),對這些產(chǎn)品及服務(wù)提出要求,對園區(qū)自身目標(biāo)的實現(xiàn)亦有助力作用;對于下游產(chǎn)業(yè),碳中和園區(qū)可以加強區(qū)域發(fā)展競爭力,完善綠色金融體系。就生活而言,園區(qū)內(nèi)倡導(dǎo)綠色生活方式,如倡導(dǎo)使用新能源電車、智能垃圾箱和開展“雙碳”主題展會等。生產(chǎn)生活轉(zhuǎn)向綠色方式是一個漫長的過程,而綠色教育更是潛移默化的。(作者:楊絲路 李菲 宋風(fēng)暖 楊鈺 黃獻明)